ホトの話もホドホドに、御神体山・三輪山に登拝する

【奈良県・桜井市 2025.3.31】

神様について、少々ややこしいですが、ここは肝心なところなので詳しく書いておきます。

日本の神話においては天照大御神が最高神ですが、アマテラスが神のくらす天上界の主宰神(その世界を統べる主たる神)であるのにたいして、人がすむ地上界で国づくりをおこなったのが大国主神であり、そのためオオクニヌシは地上界(葦原中国)の主宰神とされています。

さてアマテラスの数代あとの孫のひとりが日本の初代天皇である神武天皇です。

神武天皇は127歳まで生きたということになっているので、このあたりの記紀(古事記と日本書紀)の記述はずいぶん疑わしいのですが、日本人として実直に信じるならば、いまの天皇家はアマテラスの後裔ということであり、それゆえに現人神とされています。

そのアマテラスの弟が須佐之男命であり、オオクニヌシはスサノオの数代あとの孫とされています。

すなわちオオクニヌシは天皇家の直系ではありません。それどころか記紀を読んでいるとスサノオは暴れん坊であったとか、オオクニヌシは優しい性格ゆえに兄たちに虐められていたとか、なんだか神様でありながら人間くさく身近に感じられるところが多々あります。

個人的な推論ですが、天上界の主宰神アマテラスを天皇家の始祖とすることで、地上界のオオクニヌシをはじめ各地で祀られる氏神や鎮守神らと区別して、あくまでアマテラスすなわち天皇家は手の届かないものとします。

そのうえで地上界の神々は人がスガルも良しアガメルも良し、困ったときだけの神頼みもOK、しかも家内安全・商売繁盛・厄除け・交通安全・念願成就・病気平癒・恋愛・結婚・安産なんでもござれ、任せなさい、頼りなさい、ということになったのでしょう。

ということは、オオクニヌシこそ我ら平民のたよれる神様の、さらにその親方ということになります。

オオクニヌシが祀られている神地としては出雲大社がもっとも有名ですが、奈良県・桜井市の三輪山にも祀られています。むしろ三輪山に祀られたとする歴史の方が古く、山麓にある大神神社は日本最古の神社と記録されています。

ところが大神神社の主祭神はオオクニヌシ(大国主)ではなく、オオモノヌシ(大物主)です。

じつはオオモノヌシはオオクニヌシの異名です。

なぜ異名で呼ばれるか – – – 神の霊魂は和魂(にぎたま:やさしい温和な霊力)と荒魂(あらたま:勇ましく猛々しい霊力)というふたつの側面をもっており、オオクニヌシの和魂がオオモノヌシだとされています。

前置きが長くなりました。今日はそのオオモノヌシが祀られる大神神社に参詣し、さらに御神体である三輪山に登ってみることにします。(三輪山は御神体山でありながら手続きさえすれば誰でも登れます)

オオクニヌシの国譲りの話、出雲大社で祀られた経緯などは、以下のブログで書いています。

【出雲大社をカップルで詣でると別れる?わけがない】https://yamasan-aruku.com/aruku-282/

箸墓古墳へちょっと寄り道

JR三輪駅から三輪山へと向かう途中に、オオモノヌシの奥方のひとり倭迹迹日百襲姫命の墓とされる箸墓古墳があります。

一説ではこれは邪馬台国の卑弥呼の墓ではないかとも言われているのですが、そうなると箸墓の名の由来が完全に否定されてしまいます。

そこで卑弥呼はあっちに置いといて、箸墓の名を覚えておいてください。あとで名の由来をお話しします。

大神神社(おおみわじんじゃ)

オオモノヌシの別名は大三輪神とされていますが、記紀では御諸山に祀られたとなっており、オオクニヌシを祭祀してきた古代の名族が三輪氏であることから、三輪山の名がついたものと思われます。

同時に大神神社は大三輪神社とされていたものが、三輪明神・大神神社となり、大神神社として親しまれてきたのではないでしょうか。

平日にもかかわらず人が多いのにはびっくり

大神神社では三輪山そのものが御神体になっているため、本殿にあたる建物がありません。

案内図によると、拝殿の奥に扉のついた三ツ鳥居があるようなのですが、参詣者が目にすることはできません。

第10代天皇である崇神天皇の時代、大和の国一帯に疫病がひろがり多くの人が亡くなりました。

崇神天皇がいかにすべきか悩みをかかえて床につくと、夢にオオモノヌシがあらあれ「これは神をないがしろにしてきた祟りである、よって大田田根子(日本書紀で記される名、古事記では意富多多泥古)を呼んで私を祀るならば国は穏やかになる」と告げられます。

さっそく崇神天皇が大田田根子をさがしたところ、その女性はオオモノヌシが妻とした活玉依毘売との間にできた娘であるとのこと。(古事記では数代あとの孫となっている)

崇神天皇はさっそく大田田根子を神主として三輪山にやどるオオクニヌシの霊魂を厳粛に祀りました。

これが三輪山を御神体として祀るようになった起源です。

余談ですが – – –

当時は疫病が流行るのは、神の怒りをかった祟り以外にも、人がくらす土地の外から邪鬼が入ってくるためと信じられていました。

崇神天皇は、大和の東の出入口である墨坂と、西の出入口である大坂でも祀りをおこなっています。

墨坂については容易に見つかりました。以前奈良県の宇陀をたずねた際に墨坂神社の名をみた記憶があったのでパソコンで検索してみたところビンゴでした。

大坂についてはいまの大阪との境とかんがえて探したところ、大坂山口神社がいまの奈良県・香芝市の逢坂という地に存在しています。山口神社とは古来神聖な山への入口につくられた神社ゆえ、ここで間違いないでしょう。

狭井神社(さいじんじゃ)

狭井神社の正式名称は、狭井坐大神荒魂神社。

名前からわかるように大神神社に祀られているのがオオクニヌシの和魂(オオモノヌシ)であるのにたいして、荒魂が祀られています。それゆえ主神はオオモノヌシではなく大神荒魂神です。

ところで記紀、なかでも古事記の神様に関する話のなかには荒唐無稽なものもあれば、下ネタかと疑うようなことをあけすけに書いている箇所もあります。

オオモノヌシがあるとき川沿いを歩いていると、その川の流れに歩み入るたいへん美しい娘がいました。オオモノヌシがその美しさに見惚れていたところ、娘はやおら着物の裾をまくり上げウンコをはじめました。

さてオオモノヌシはどうしたか、娘がまったく無防備になったため(なぜか)朱塗りの矢に変身して下流から川を一直線に走りあがり、娘の陰部(古い言葉でいうところのホト)に突き刺さります。

娘は驚いて駆け去るのですが、(朱塗りの矢を手にもって駆けたのか?)家に帰りついてその矢を寝床のかたわらに置いたところ立派な男性(オオモノヌシ)が姿を現し、ふたりは結婚します。

こうしてオオモノヌシのもうひとりの妻になったのが勢夜陀多良比売です。

この話には続きがあります。

セヤダタラヒメのホトにオオモノヌシが変身した朱塗りの矢が突き刺さった時に、ヒメは懐妊しておりやがて娘が生まれます。娘の名は富登多多良伊須須岐比売命、ですが、あたまの富登(ホト)が乙女心に恥ずかしいと比売多多良伊須気余理比売と改名したそうです。

なんともかわいらしい(?)オチまでついています。

さらに続きがあります。この名前のホトを恥ずかしがって改名した女性こそが日本の初代天皇である神武天皇の御妃ということです。

三輪山に登るには、まず狭井神社の社務所で登拝料300円を払います。

(受付は9~12時、あくまで登山ではなく登拝です、下山は15時まで)

神職の方から注意点など説明を受け、参拝者の証としてタスキを首にかけ、画像の入山口でみずからお祓いをして敬虔な気持ちで鳥居をくぐります。

(そこまでの過程で自然に敬虔な気持ちになります)

オオモノヌシにはさらに別の御妃もいました。それが冒頭で箸墓古墳に埋葬されていると書いた倭迹迹日百襲姫命ですが、この御妃にもじつはホトに関する滑稽(としか言いようのない)逸話が残っています。

オオモノヌシはいつも夜が明けきらぬ前に姿を消してしまうので、御妃は明朝あなたの美しい姿を見たいと懇願します。すると翌日の朝オオモノヌシは櫛笥のなかに小さな蛇となって姿を見せます。

驚いた御妃が悲鳴をあげるとオオモノヌシは恥じて三輪山へと帰ってしまい、自分が悲鳴をあげたためにオオモノヌシに恥をかかせてしまったと御妃ははげしく後悔します。そして体の力がぬけて腰を落としたときに、なんとまあ、箸がホトに刺さって御妃は亡くなったということです。

これが箸墓の名の由来です。

この話が示唆するところを考えてみます。

櫛笥の中の小さな蛇(の形状)と、御妃が悲鳴を上げたこと、オオモノヌシが恥じたこと、箸がホトに刺さって死んでしまったことを考えあわせると、(品のない話になってしまいますが)蛇はオオモノヌシの陰茎をあらわしているのではないかと推測できます。

しかしです、それを神話として残すことにどれほどの意味があるのでしょうか。

ホトの話ばかりで、ホトホトあきれてしまいました。

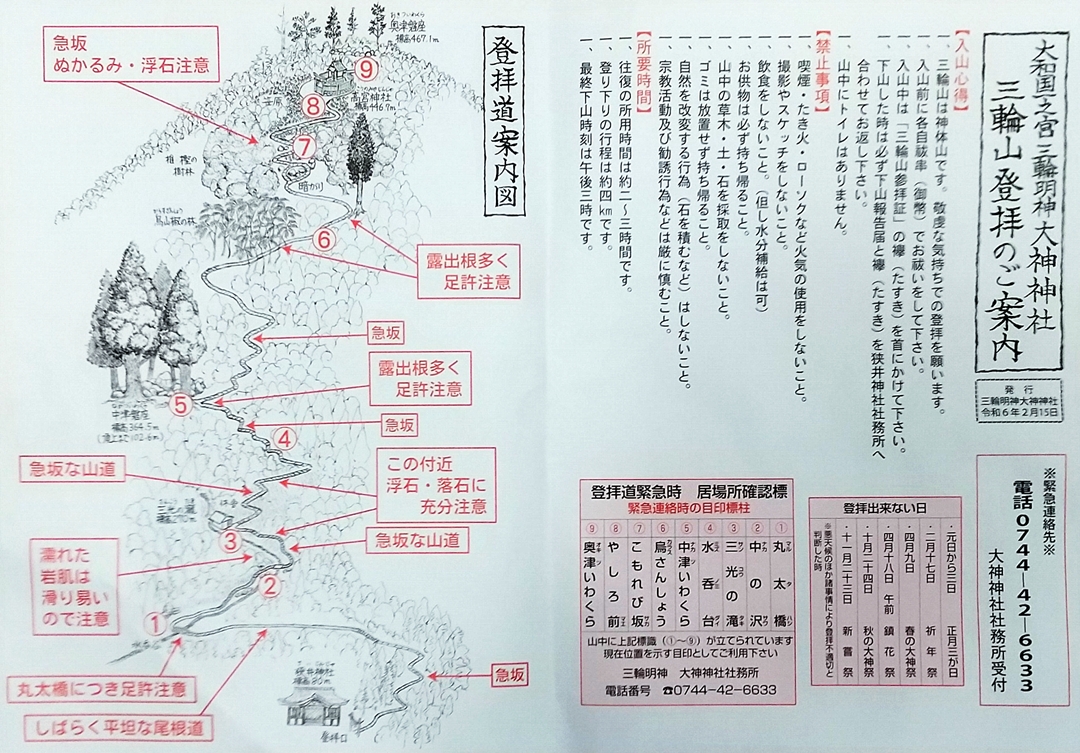

三輪山は入山口の鳥居をくぐると、そこから磐座のある山頂までいっさい写真撮影は禁止です。そのため案内図を添付しますので雰囲気だけでも想像してみてください。

御神体山だけあって樹木の伐採がなく巨木と老木が立つ中を、最低限に整備された道を登ってゆきます。雰囲気はたいへん良いのですが、思いのほか険しい登りが待ち受けています。登山とかジョギングを趣味にしている方は問題ないですが、日頃運動不足の方は覚悟して登ってください。

【アクセス】JR三輪駅~箸墓古墳~大神神社~三輪山~(安倍文殊院 /これについてはつまらないので記載せず)~JR桜井駅 / 24000歩

【料金】三輪山登拝料:300円

【満足度】★★★★☆