基肄城 / 佐賀県にも大宰府の遺構はのこる

【佐賀県・三養基郡基山町 2025.7.10】

基肄城については基山町のHPに簡潔に要約された説明がありましたので、抜粋して添付させていただきます。

『基肄城跡は、今から1,360年前の天智4年(665年)に大野城跡(福岡県)とともに築かれた日本最古の本格的な山城で、構造上の特徴から「朝鮮式山城」と呼ばれています。

天智2年(663年)、唐・新羅の連合軍に滅ぼされた百済の再建を支援するため、韓半島に出兵した倭(当時の日本)は、白村江の戦いで大敗します。その後、大宰府を中心としたこの地一体の防衛する目的で、この基肄城が築城されました。

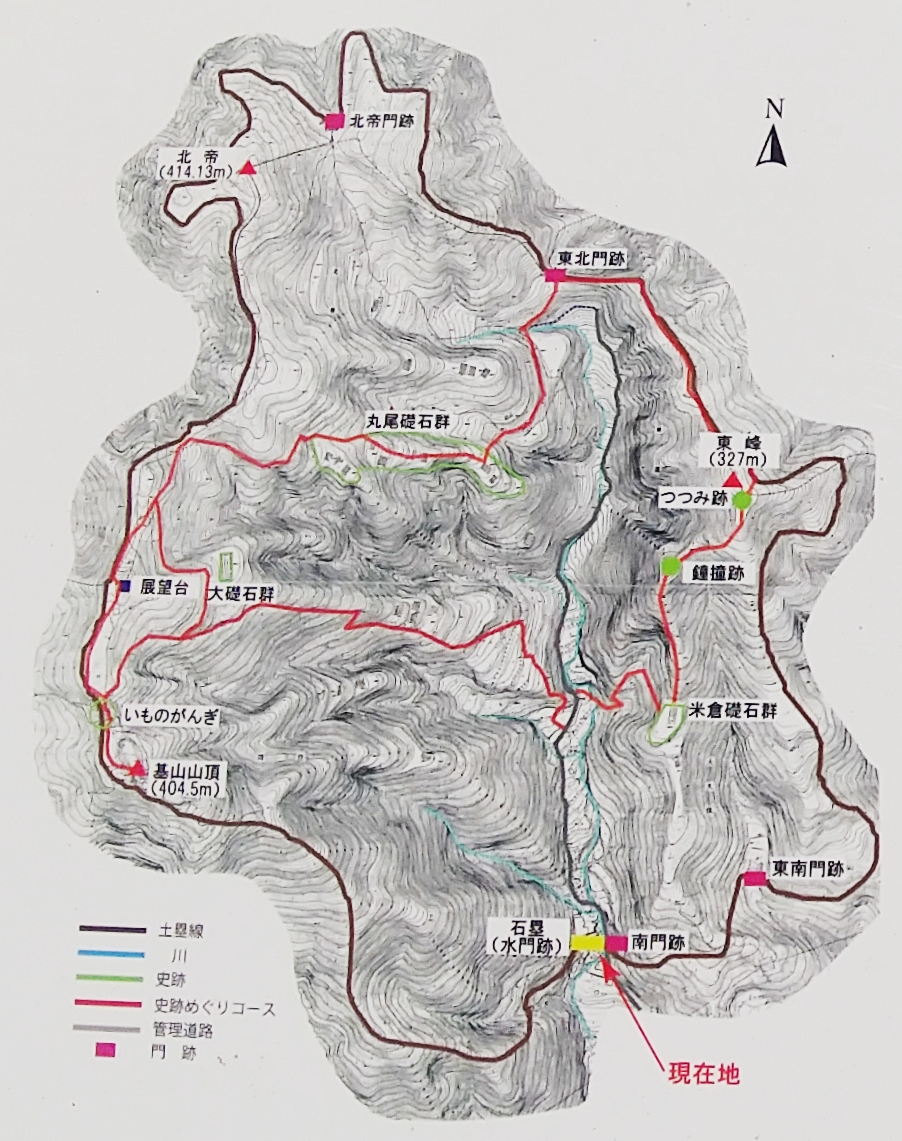

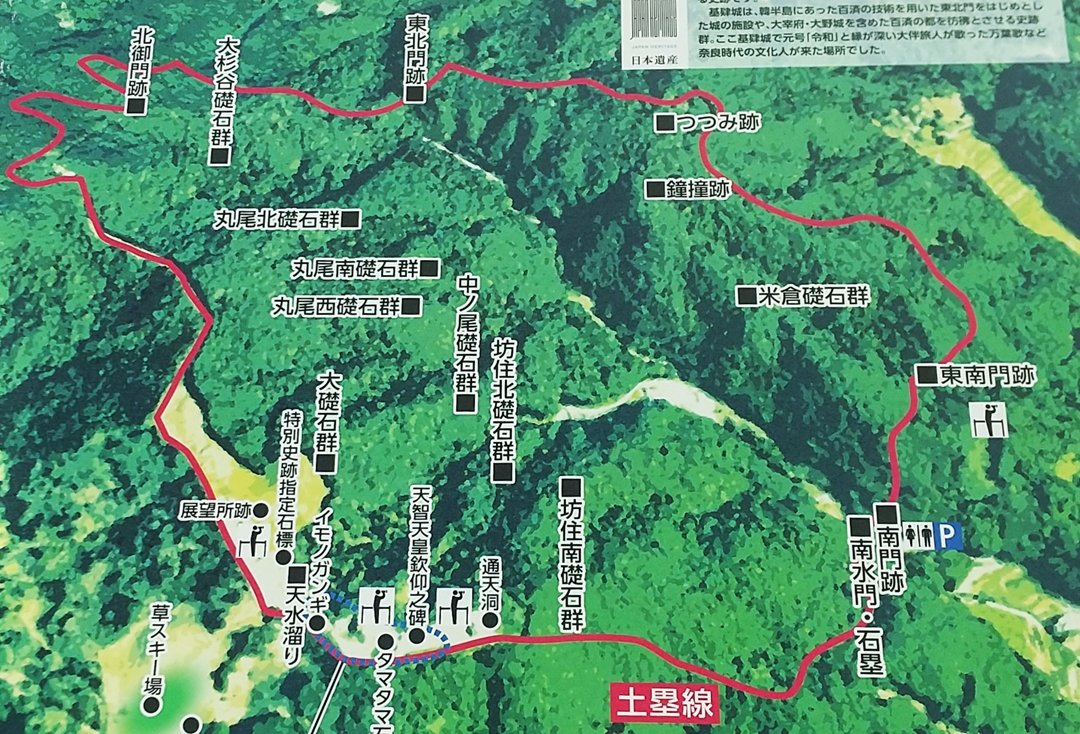

自然地形がうまく利用されており、基山(きざん:標高約405m)とその東峰(標高327m)にかけて谷を囲み、約4kmの土塁・石塁を巡らして城壁としています。尾根沿いには土を盛りあげた土塁を、谷部には石を積んだ石塁を築いて塞いでおり、城壁の途中には、4ヵ所(推定を含む)の城門が備えられています。』

それでは現地を歩きながら何点か補足してゆきます。

基肄城

南門から北へあがって東北門へ。

丸尾礎石群、展望台を経由して基山山頂へ向かいます。

土塁線沿いに一周すると3時間くらいだそうです。普段なら歩くのですが、あまりにも暑いので短縮します。

「基肄城」の名の由来ですが、『肥前風土記』に記録されるところでは、むかし景行天皇がこの地で行宮したさいに霧が立ち込めていたため「彼の国は霧の国と謂うべし」と告げた、その霧に由来するとの説もあるようですが、そう聞かされてもあまりピンときません。

よくわからない、ということで片づけさせてください。

南門跡

最下部に複数の排水路がみられる

南門から谷沿いを20分ほどあるいて東北門につきました。

手前までは作業車が走れるぐらいの道で、楽に歩けます。

丸尾礎石群

有事のさいにそなえた倉庫群と考えられている

建物の大きさは大半が3✕5間(1間=1.8m)と予想

展望所

ここを北帝門まで歩くつもりでしたが、

あまりにも暑いので中止、眺めるにとどめました。

大礎石群、基山

ここの建物は礎石の間隔から3✕10間と考えられる。

ここだけが大きく、しかも全体を見わたす地にあたることから、特別な目的でつくられた建物であろうとのこと。

作戦室とか集会所のようなところだったのではないでしょうか。

ところで基肄城跡全体では40の建物跡がみつかっています。

土塁を4つに割ってつくった堀切 いものがんぎ(芋の雁木)

芋畑の畝に似ていることからこの名がつけられた

これは古代ではなく中世に改修のさい造ったもの

このあたりは写真で見るかぎりはピクニック気分であるくのに最適なはずですが。

もしピクニック気分を味わいたいなら夏以外の時期をおすすめします。

山頂から南門へもどる

「坊住」の名からわかるように坊主の住居があった

ということは、このあたりに寺もあったのでしょうか。

【アクセス】南門跡🅿まではレンタカー / 南門~東北門~丸尾礎石群~展望所~大礎石群~基山~坊住礎石群 9000歩、2時間

【満足度】★★★★☆