宇和島城はずいぶん変わってしまったようで

【愛媛県・宇和島市 2025.9.30】

戦国武将のなかで築城名人として知られるのは、藤堂高虎、加藤清正、黒田官兵衛(孝高)の3人です。

その築城術において長けているところは各々異なり、誰が一番優れているかの判断は好みもあって決めがたいでしょうが、もっとも多くの城普請に携わりその才能を後世に多数遺したのは間違いなく藤堂高虎です。

藤堂高虎ははじめ浅井長政につかえていたようですが、浅井家が織田信長に滅ぼされたことから浮かばれぬ浪人さながらの境遇をへて、秀吉の弟・秀長にひろわれます。

これが運命の出会いだったのか、まずは武人として頭角をあらわし、秀長の但馬攻めをへて、賤ヶ岳の戦いでも七本槍の七人に負けぬ戦功をあげています。

さらに秀長が紀伊平定を進めるなかで、粉河寺勢力を牽制するため猿岡山城(和歌山県・紀の川市)を築きます。これが高虎の最初の築城となります。

(この猿岡山城はいまは公園として整備され当時の姿を思い浮かべるにも無理があります)

その後秀長の紀伊平定が東へとすすむと、一揆をおさえるため(いまの三重県・熊野市に)赤木城を築きます。もちろん普請役は高虎。

この城は大規模なものではありませんが、高虎の非凡な才能をうかがわせる傑作です。

赤木城をつくって一揆を平定した2年後に秀長が死去。高虎は秀吉・秀長の甥(一時期関白になった秀次の次弟)であり秀長の養子となっていた秀保に仕えることになりますが、その秀保も夭逝。

よほど律儀な性格なのか、高虎は出家して高野山に上がってしまいます。

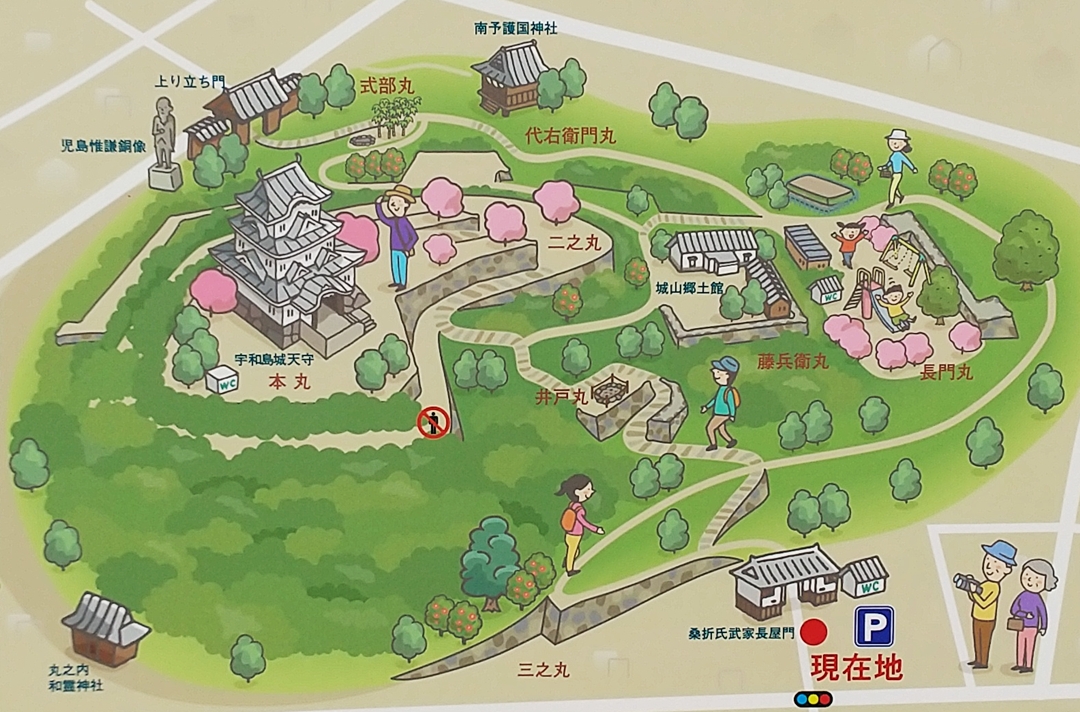

宇和島城

その出家した高虎の才能を惜しんで秀吉が人を遣わして説得、高虎はふたつ返事なのか苦慮の末なのかはわかりませんが、それではということで還俗して、そこから秀吉の家臣となります。

秀吉はよほど高虎を買っていたのか、秀長・秀保時代に2万石だったものを伊予板島に7万石を与えます。

そうして転封後に高虎が築城したのが宇和島城ということです。

この図は方向がヘンです

正しくは90度時計と反対にまわす?

この当時の見取図もヘンです

正しくは180度まわす? それでもおかしい!

宇和島城の最大の特徴は城郭が五角形であること。

ふつう攻め手は城郭は四角なものと固定観念をもっているため、五角形とはすぐには気づかずそこに死角ができます。その死角部分からとつぜん攻め出す、あるいは脱出する、そういった工夫がされているようなのですが – –

これらの案内図が支離滅裂なため、あらかじめ頭に入れていた情報とすり合わせることができず(なによりも現在残っている城郭のどの面が海に面していたのか容易にわからない)、混乱したままの登城になりました。

長門丸、藤兵衛丸

石垣上にみえる長屋風の建物も再建

高虎は秀吉のもとでは賤ヶ岳七本槍で有名な加藤清正、福島正則、加藤嘉明のような出世はしていません。それは秀吉子飼いではなく元は秀長に重用されていたゆえです。

秀吉の死後関ヶ原の役にいたるまで、高虎は早い時期に家康に接近しています。これも秀吉の子飼いではないゆえに愛着も遠慮もなかったということでしょう。それどころか関ヶ原の役では西軍にのこっていた賤ヶ岳七本槍のひとり脇坂安治を内応させることにも一役買っています。

二ノ丸、本丸

この石組は秀吉・高虎の時代とすると精緻すぎます。

高虎時代のものではなく、2代目藩主伊達某が改築した

上り立ち門

後からわかったことですが、長屋門とは正反対にある上り立ち門から登城するとまた違った感動があるゆえ、いったんくだって上り立ち門を前にし、そこから本丸まで上がりなおすことにします。

とくに本丸虎口のものに較べずいぶん粗く見えます。

大きく崩壊して大々的に修繕工事をした記録があります。

きっとこちらが高虎時代のオリジナルなのでしょう。

秀吉の子飼いでありながら関ヶ原の役で徳川方についた結果、外様大名でありながら大封を与えられた加藤清正、福島正則、加藤嘉明らが晩年、あるいは本人の没後まもなく難癖をつけられ改易されたのに対して、藤堂高虎は「外様でありながら」重用されつづけ、なかでも築城といえば高虎、というほどに城普請を任されます。

自分の領地につくった今治城、伊賀上野城、津城、ほかにも膳所城(大津市)、(丹波)篠山城、(丹波)亀山城、さらに伏見城、二条城、駿府城、江戸城など徳川家にとっても主要な城の改築、再築にもあたっています。

そうそう大坂城にも関係しています。

秀吉存命のころから淡路島で長曾我部氏とともに豊臣方を支援する菅達長(菅平右衛門)なる武将がいました。

達長は関ヶ原の役では西軍として戦ったため敗北。ところがその水軍力を重視した高虎が高禄で招きます。

さて大坂冬の陣のあと、豊臣方の防御力を削ぐため家康は大坂城の外堀を埋めることを和議のさい条件にくわえます。その外堀を埋めることが藤堂家の普請となり、達長が担当を命じられます。

ところが達長が工事をすすめていると、外堀だけでなく内堀までも埋めるよう指示がかわります。

達長は和議できめたことを相手の知らぬ間に変えるのは武士の道に反すると、頑として作業を拒み、ついには切腹を命じられます。

この話を知ったときには少々胸を打たれるものがあって、菅達長に関する史跡を観るため淡路島に渡ったのですが、先日ネットで調べていたら、切腹を命じたのは徳川家ではなく主君の藤堂高虎が激怒して、だったそうな。

徳川方が強引に大坂城の内堀まで埋めてしまった狡猾な事件、もしかすると藤堂高虎の提言によるのかも知れません。なにしろ築城の名人ですから、破城にも「名人芸」を見せたかも – –

【アクセス】宇和島駅から徒歩10分

【料金】天守閣:200円

【満足度】★★★★☆