滋賀が喧嘩して、琵琶湖の水を止めるのは有りか

【滋賀県・大津市 2025.10.19】

ウソかホントかわかりませんが、かつて滋賀県民が大阪や京都府民と喧嘩になったときに、「琵琶湖の水、止めたろか」と脅し文句だか捨て台詞だかをかましてきたとか。

滋賀県といえば琵琶湖、その琵琶湖を水源として流れ出る瀬田川が宇治川となり、さらに淀川になって大阪湾に注ぎます。しかも琵琶湖へながれこむ川は100本以上あるものの、琵琶湖からながれでる川は瀬田川1本のみ。

大阪も京都も水源として琵琶湖の水におおいに頼っているところがあり、そのため大阪・京都が国を動かして行おうとする瀬田川流域の治水事業には滋賀が反発、滋賀が独自の案をだすと大阪・京都が猛反発。

なぜかというと、琵琶湖周辺で水不足のときには滋賀は水確保のため瀬田川から流出する水量を減らしたいが、そうなると下流域の大阪・京都は渇水状態になり、逆に雨が続くと琵琶湖の氾濫をおそれて滋賀は瀬田川から水を放出したいが、そうなると下流域は水浸しの危険に。

奈良時代に行基上人が瀬田川の治水事業を行おうとしたときに地域住民の反対にあったというのですから遺恨の歴史はたしかに古い。

江戸時代にも琵琶湖にかかわる治水事業は計画どおりに進まなかったようで、明治から昭和にかけて民衆の権利や自由の度合いが大きくなるにつれ、反対運動もおおっぴらに見られるようになります。

おそらく当時の歴史をふりかえって、冒頭の「琵琶湖の水、止めたろか」の台詞が後付けでうまれたのではないでしょうか。

昭和の高度成長時代になり、さすがに治水とて一地域の問題ではなく全国規模で考える必要に迫られたのでしょう、滋賀県と下流域の府県の合意のもと、総事業費1.9兆円の琵琶湖総合開発事業が国の承認をえて行われたようです。

琵琶湖へ水が流れ込む

途中に山から流れ出る水を

2日前に湖西の北端にちかいマキノから、琵琶湖岸沿いに南へ近江高島まで20kmともう少し歩きました。

その日は特別な目的地もなく、長めの散歩のつもりで左手に琵琶湖の風景を眺めながら歩いていましたが、休憩の際に湖畔のベンチでスマホを弄っていると、琵琶湖の水をめぐって滋賀県と下流域の京都や大阪がたびたび揉めたことがあるとの記事を見かけました。

そのとき「琵琶湖の水、止めたろか」の文言も目にしたのであり、そこからにわかに琵琶湖の水利に興味を抱くことになりました。

水利といっても飲料や農業のため利用されている水の実態は上辺を見ただけでわかるものでもないので、おもに水運として琵琶湖がどのような役割を担っていたのかを見てまわることにします。

膳所城

堀は元々は琵琶湖と通じていた

膳所(ぜぜ)とは、平安時代に琵琶湖で獲れた魚介類を天皇の食膳にとどける場所、そこからつけられた地名です。

ここに関ケ原合戦で勝利した徳川家康が東海道の抑えとして城を築かせます、それが膳所城です。

ところでわざわざ琵琶湖の湖岸に城を築いたのは、東海道の抑えだけでなく、琵琶湖の水運の抑えも企図してのことではないでしょうか。

この日は秋祭りで露天、そして多数の人出

このとおり水城でした

往時の城のたたずまいはイメージできます

秋祭りでなければ閑散としているのでしょうか

前方に見えるのは近江大橋

膳所神社

ここも秋祭りで多くの人出。

鳥居の奥の表門が膳所城の大手門を移築したものと伝わっています。

主祭神は食物をつかさどる豊受比売命。

伊勢神宮の内宮にまつられる天照大御神の食事をつかさどっているとされ、外宮にまつられる豊受大御神と同じ神様です。

大津城

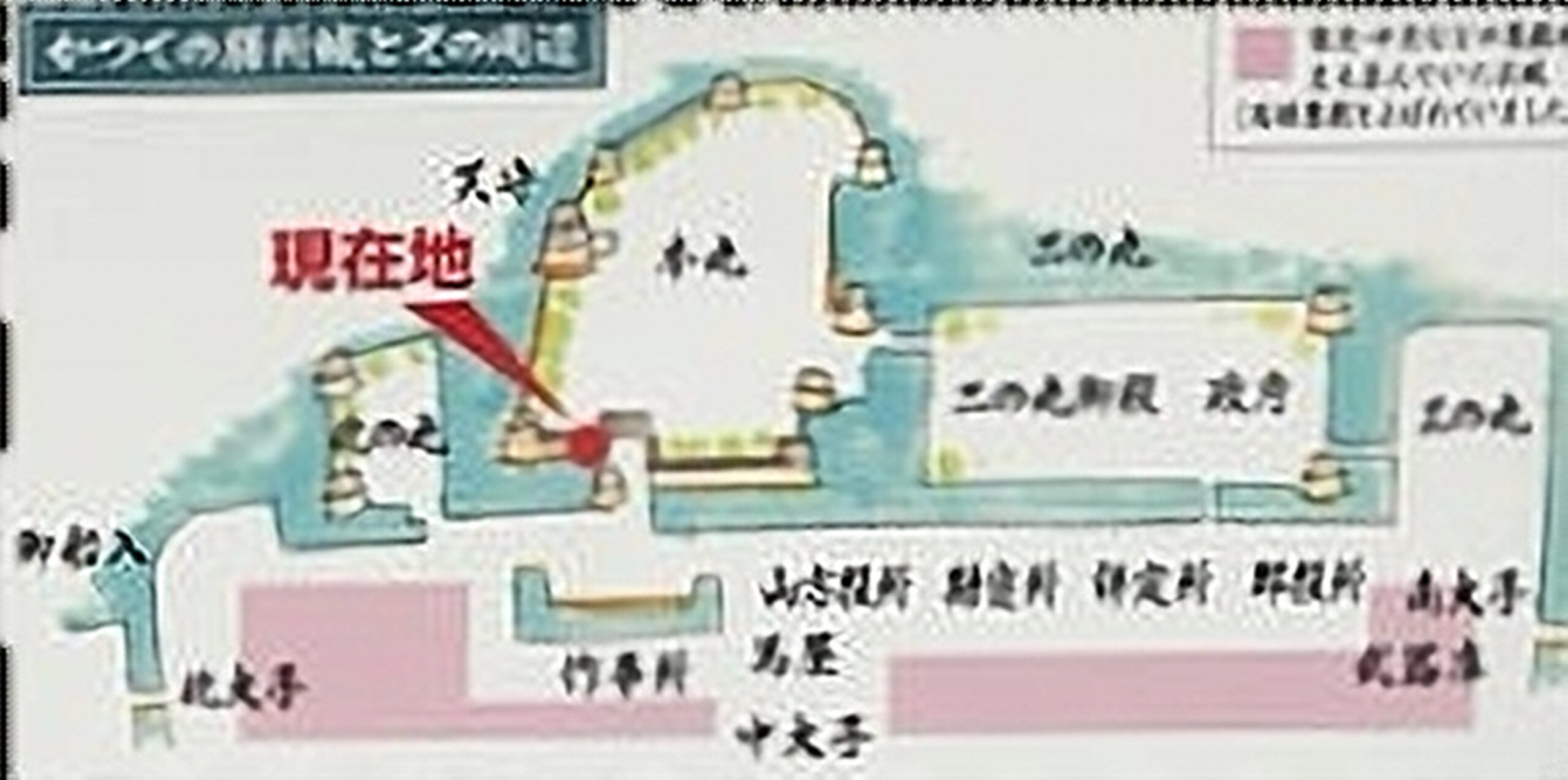

往時の水城・大津城をイメージして作った

滋賀県立琵琶湖文化館

下の図からもわかるように大津城も水城です

大津城の成り立ちは、秀吉が明智光秀の居城であった坂本城(やはり水城であったと伝わる)を廃城にしてここに新たな城を築いたものです。

関ヶ原の前夜、大津城主の京極高次は豊臣方であったにもかかわらず突如寝返りここに籠城します。

大津は交通の要衝であり、しかも琵琶湖水運の拠点でもあり、西軍としてはなんとしても大津城を奪還せねばなりません。

西軍1万5千の軍勢が包囲し、なかでも立花宗茂の活躍でなんとか降伏させるのですが、その落城の日が関ケ原合戦と同日で、この1万5千の軍勢、なかでも戦巧者の宗茂が合戦に間に合わなかったことも西軍敗北の原因のひとつとされています。

おそらく後から組み直したものでしょう、下手くそ

こちらはいかにも往時のものらしい

織田信長の時代には、信長本人が琵琶湖東岸に安土城を築き、ちょうどその対岸に甥の津田信澄に大溝城を築かせ、大溝城の南に光秀が坂本城、安土城の北に秀吉が長浜城といったぐあいに、信頼できる甥と、重臣二人をあわせて琵琶湖を四方から囲むよう領土の統治をおこなっています。

豊臣秀吉の甥であり後に関白になる秀次の居城は、安土城からすこし南の近江八幡城。秀次が聚楽第に移ってからは、石田三成がさらに少し南の佐和山城。

徳川家康の場合も、徳川四天王のひとり井伊直政が佐和山城からさらに湖岸沿いに彦根城を築いています。

こうしてみてくると、水運が物流の大動脈であった時代には、京の都に近いこともあって琵琶湖を抑えることは全国平定のためには必須だったのでしょう。

琵琶湖疏水

時代は明治へと飛びます。

琵琶湖から取水してそれを京都までながすため、この疏水(人口の水路)がつくられました。

利用目的は、飲用、農業用水、工業用水、さらに蹴上(現・京都市東山区)に発電所がつくられそこで本格的な水力発電もおこなわれました。

そして水運も。

ここで水位を調整して船を山側に送る

Oh! Me

「Oh! Me」の命名の由来は?

ベタなダジャレ好きの関西人ならわかるはず。

そうです、「近江:おうみ」から。

関東他の方からは冷笑されるかもしれませんが、関西なかでも大阪人なら、しょうもないと言いながらも手を叩いて喜ぶでしょう。

おなじ文化を共有する者同士、滋賀が大阪や京都と喧嘩したとて琵琶湖の水が止められる心配はなさそうです。

※「Oh! Me」には「私の場所」という意味合いもあるそうですが、そんなじゃまくさい話はどうでもよろしい。(関西人ではなく、大阪人としての感想)

【アクセス】JR大津駅~膳所城~膳所神社~なぎさ公園~大津城遺構~琵琶湖疏水~JR大津駅 14000歩

【満足度】★★★☆☆