徳川家康が愛した駿河、その城を見に行く

【静岡市 2023.1.12】

山から下りて静岡市街につくと、さっそく駿府城を訪ねてみました。

ここは徳川家康にとって(政治的、軍事的に)重要である以上に、お気に入りの土地だったのではないでしょうか。そもそも家康は三河の人ですからいまの岡崎、浜松あたりを拠点にしていました。家康は信長とともに武田氏を滅ぼすと、その所領であった駿河の領有をゆるされ、さっそくいまの静岡市に城をつくりはじめます。

この辺りには、ずっと時をさかのぼれば今川氏の城がありましたが、それは防御機能もそなえた館ていどのもので、家康は今川氏の城を改修増築したのではなく、まったく新しく築いたとみるべきでしょう。

やがて秀吉の時代になり、家康はさまざまな思惑から関東地方へ転封されます。そのとき築いたのが江戸城であり、江戸城を居城としている時期に天下人となりますが、じきに征夷大将軍の位だけを息子に譲り、自分はこの駿府城にもどり、隠居と称しながら実質上は駿河の地から日本を動かしてゆきます。いわゆる「大御所政治」のはじまりですが、このとき家康は駿府城を拡張さるだけでなく再整備してあきらかにより居心地のよい城に変え、以後ずっとこの城で暮らします。

亡くなったのももちろんこの城でのこと。駿河湾でとれた魚をたべて食中毒になって死んだとの説もありますが、これはどうやら創作話で、実のところは胃癌だったようです。享年73歳。

駿府城・外堀と大手門跡

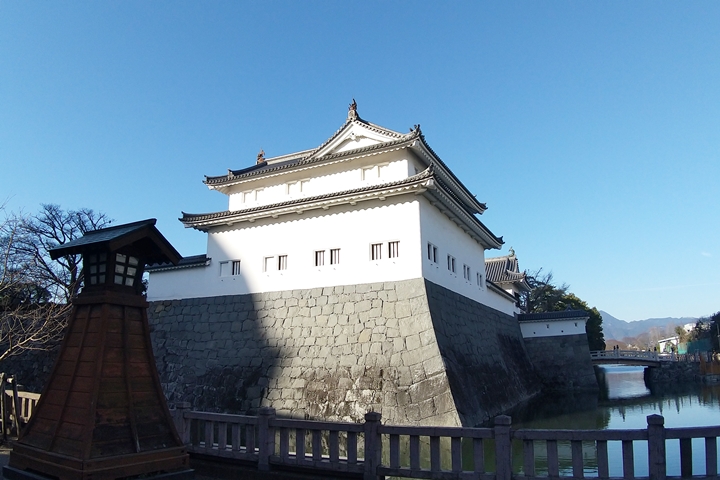

中堀と巽櫓、東御門

ここにある石垣ですが、過去になんども修理修復されているため家康がつくった当時のものではありません。工法としては「切り込み接ぎ」、石を方形に切って各面を平らに整え、石同士を密着させて積み上げて行きます。メリットは石と石のあいだに隙間がなく敵が上りにくいのですが、デメリットとしては逆に隙間がないがために排水しにくく排水口を設けておく必要があります。しかし最大のデメリットは、(あくまで後世の人間の勝手な言い分ですが)整いすぎていて見ていて面白みがない!

櫓も門もすべて平成の時代になってから再建されたものです。その再建物が整いすぎた石垣に乗っかっているのですから、なにやらテーマパークの城を見ているようです。

城内、天守台跡

駿府城公園内の一角に家康が築かせた天守の、基礎部分の石垣を発掘調査している現場があり、ありがたいことに間近で見せてもらえます。憚りながら言いますと、ここが唯一の見どころでした。

駿府城天守台 https://www.nhk.or.jp/shizuoka/lreport/article/000/20/

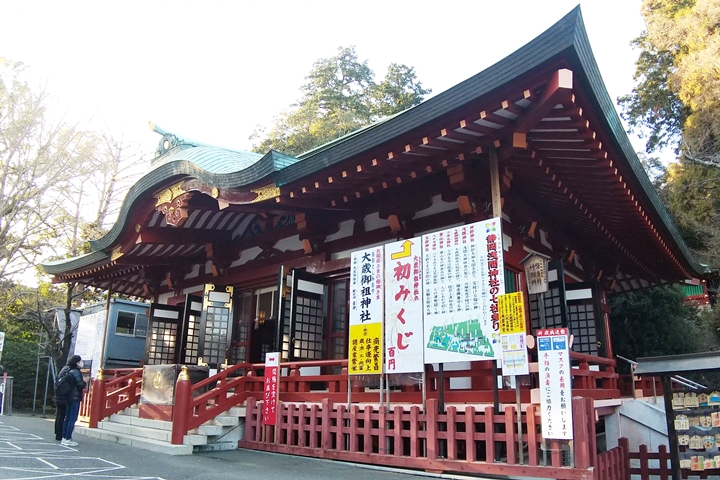

静岡浅間神社・浅間神社と神部神社

静岡浅間(せんげん)神社を訪ねてみます。

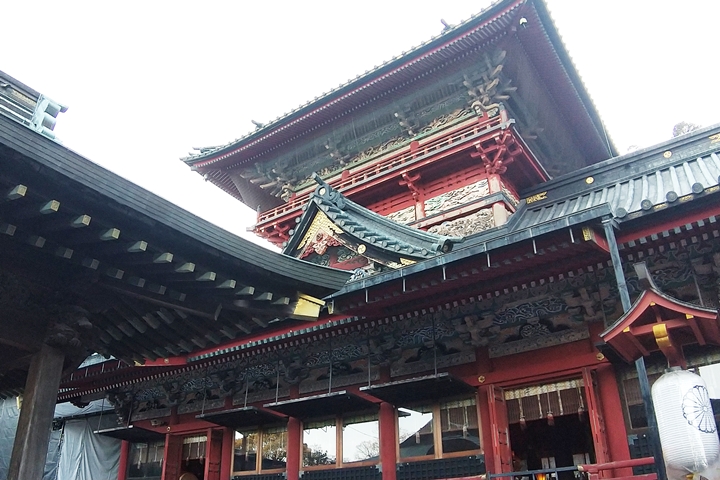

浅間(あさま)神社と、神部(かんべ)神社の二社をひとつの本殿に合わせ祀り、さらに大歳御祖(おとしみおや)神社をふくめ三社の総称として静岡浅間神社と呼んでいるそうです。

この拝殿の奥に、浅間神社と神部神社が合祀(?)された本殿があります。(このような場合に、合祀という言葉がふさわしいのか否かわかりません)

本殿はほとんど見ることは出来ませんが、画像で見るかぎり立派なものでした。

麓山神社

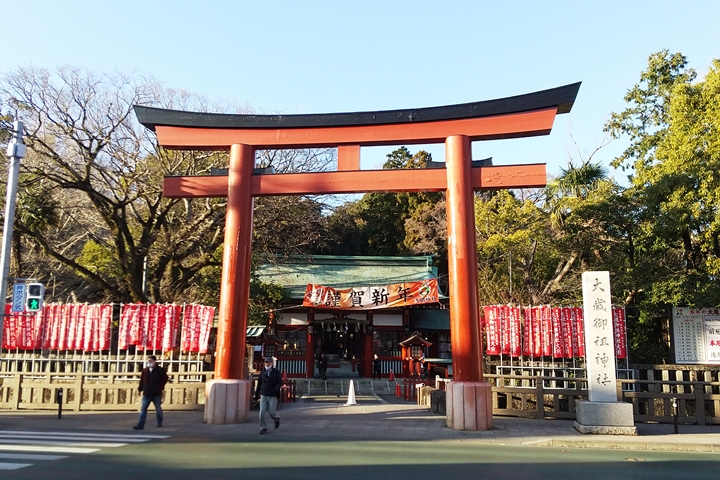

楼門から参詣したため、鳥居をくぐって退出することになりました。

【アクセス】JR静岡駅から 駿府城→静岡浅間神社 JR静岡駅へ戻る

【満足度】★★★☆☆