岡山城には歴史がいっぱい詰まっている

【岡山市 2023.4.14】

地元の倉敷から急な呼び出しがあって朝一番で出向きました。ところがすぐに用事は片付き、わざわざ大阪から来るほどのこともなかったようなと思いながら、午後からの時間の使い方を考えました。

岡山城は昨年11月に「令和の改修」と名打った大規模な改修工事がおわり、ずいぶんきれいになったと聞いています。ちょっとのぞいてみることにしました。

岡山城の築城には戦国時代から江戸時代初期にかけて、複数の武将がかかわっています。しかもその武将たちは直接間接に接触しており、くわしく探ってみるとたいへん興味深い歴史の断片が見えてきます。

岡山城の基礎を築いたのは、戦国時代の三梟雄(きょうゆう)として名をのこす宇喜多直家です。直家は数多の策謀により備前の地で勢力を拡大しますが、時代は西に毛利の大勢力がひかえ、東からは織田信長の新勢力が侵攻し、そのはざまで生き延びるべく羽柴秀吉を介して織田家に臣従します。

このとき人質として秀吉に預けたのが実子・八郎、のちの宇喜多秀家ですが、直家が病死したあとも秀吉は秀家を養子とし、その才覚稀なことからおおいに可愛がり、天下人となった際には備前・備中に57万石をあたえ、五大老として重用します。

そのとき秀家が居城としたのが岡山城で、五大老として恥じない巨城に仕立てなおしています。

岡山城へ

恩義を重んじる宇喜多秀家は当然のように関ヶ原の合戦で西軍(豊臣方)に付いていたため、敗戦後は八丈島へ流され、宇喜多家は廃絶してしまいます。

なぜ優勢だったはずの西軍はやぶれたのか。そこには同じく西軍にいた小早川秀秋の裏切りがありました。

小早川秀秋は秀吉の正室・寧々の甥ですが、幼少のころから実子のいない秀吉の養子として育てられました。そして秀吉が天下人としての足場をかためてゆく中で、毛利家との関係を強化するため強引に小早川家と養子縁組をさせます。なぜ小早川家かというと、秀秋はどのように見ても愚物で、主筋の毛利家の跡継になったのでは毛利家の将来が絶望的になると考えた小早川隆景が、自分に実子がいないため窮余の策で自分の養子にしたようです。

隆景亡きあと、秀秋が家主となった小早川家は隙だらけだったのでしょう、徳川家康の調略の手がのび、関ケ原の合戦を迎えます。そして表向きは豊臣家にしたがう姿勢で西軍の要地に陣を張りますが、西軍方の宇喜多秀家勢が東軍方最強とみなさえていた福島正則勢を押し気味に戦いを進めていたちょうどそのとき、小早川秀秋は自らの軍勢を宇喜多勢の斜め上方から突撃させて撹乱し、さらに寡兵ながら善戦していた西軍の大谷吉継勢に突撃し、これを壊乱させます。そしてこの突発的な寝返り行動がきっかけとなって戦況は一変し、西軍はあっという間に敗れ去ります。

東軍(徳川方)に勝利を呼び込んだ、この寝返りが評価され、秀秋は宇喜多秀家の旧領をもらい受けることになり、あらたな岡山城主におさまります。

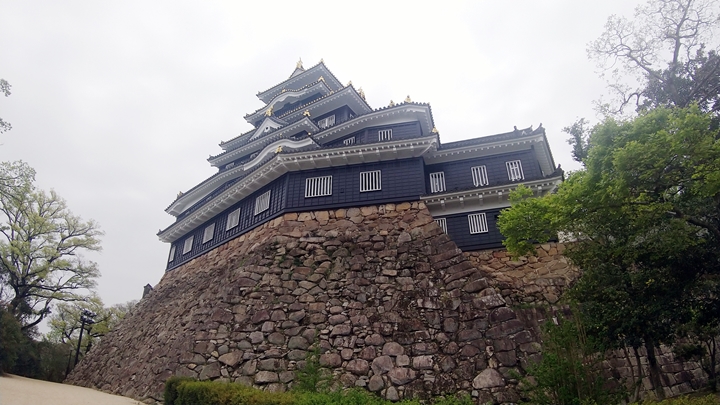

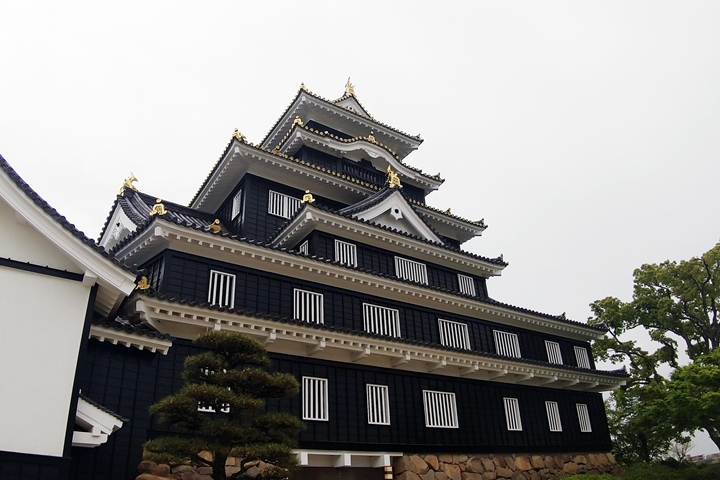

本丸下より天守をのぞむ

小早川秀秋は岡山城主におさまったものの、縁戚関係にあった豊臣家をあっさり裏切りそのおかげで大封を得たことから世間では卑怯者と嘲られ、その苦渋から酒におぼれ、アルコール依存症による内臓疾患のため20歳の若さで亡くなります。そして跡をつぐ子がいなかったことから改易の憂き目にあい、ここで小早川家も廃絶してしまいます。

ところで小早川家の廃絶については、すでに必要でなくなった家柄を遺すに及ばずとの徳川家康の意向があって、ごり押しに決めた感が無きにしもあらずです。

本丸中の段

池田恒興は実母が織田信長の乳母だったことから、信長とは実の兄弟のように幼少期をおくります。その後はもちろん信長の手足となって働くのですが、本能寺の変で信長が討たれると、山崎の合戦ではいかにも秀吉に恩を売るようにして明智光秀討伐に助勢します。

そして迎えた清洲会議。ここで表向きは織田家の後継ぎをえらび、実質上は重臣のなかで誰が信長の後継者になるかを決めるのですが、計算高い恒興は風向きを見計らったうえで秀吉の後押しをします。

摂津の地をもらいうけた恒興ですが、織田信雄・徳川家康連合との戦い(小牧長久手の戦い)で戦死します。ところがその跡をついだ池田輝政は、豊臣家から冷遇されたわけでもないのに秀吉の死後は父親同様に計算高く風をよんだのか、みずから家康に接近します。

関ケ原の合戦では東軍(徳川方)につき、その前哨戦である岐阜城の戦いで手柄を立て、播磨の国へ加増のうえ移封され姫路城の城主となり、池田家はその後ながく大名として家譜をつないでゆくことになります。たとえば、輝政の五男、すなわち恒興の孫にあたる池田忠継は備前岡山藩の藩主であり、池田岡山城の初代城主です。

本丸・上の段

岡山城はたいへんきれいに改修されています。

ただしコンクリート造り、エレベーター付き。はたしてこれは戦国時代の城といえるのでしょうか。

石垣にみる歴史

石垣の画像1枚目と2枚目は、宇喜多秀家の時代のもので、野面積みです。また石を平行になるように積むものを布積みといいますが、これは積みやすいように積んでいる乱積みと呼ばれるものです。

3枚目の画像ですが、左半分は秀家時代のものですが、先の2枚で見たものより少し雑に感じられるかもしれません。しかし技法的には乱積みから布積みへの変化が見られます。

そして右半分は小早川秀秋の時代に継ぎ足されたもので、あとから造ったにしてはむしろ粗雑になったようにも見えますが、そこは城主の性格なども反映しているのかもしれません。

さらに歩みを進めると、秀秋の粗雑な石垣に続いて、61段の階段があったことから名づけられてた六十一雁木上門へとつづく坂道に、立派な巨石をくんだ別種の石垣が見えてきます。

これは池田時代(江戸時代)につくられたもので、野面積みよりも進化した打込接ぎです。

この辺りはたいへんユニークです。

さまざまな時代の拡張工事や修復工事が場所ごとに施され、石垣の見本市のようですらあります。

このあたりになると、石の平面を削って石同士が密着するよう工夫していることがわかります。これは切込接ぎといって石垣の完成形になります。

石同士が密着しているため急勾配に組み上げることができ、攻めてきた敵が登りにくいのは利点ですが、反面雨水が抜けにくく、下手をすると石垣で曲輪内の雨水がせき止められ、それがもとで地盤とともに石垣ががくずれるといった問題もあります。

このように岡山城では石垣にも歴史の足跡がしのばれ、いかにも歴史探訪を満喫したという満足感に浸れます。

(個人的な感想ですので、保証できるものではありません)

ところで石垣の所々に変色した箇所がありますが、これは岡山大空襲のさいに木造建築は焼け落ちたものの石垣は残ったのですが、焼夷弾の熱で焼け焦げた痕跡だそうです。

石垣の組み方による分類 https://shirobito.jp/article/554

【アクセス】JR岡山駅から徒歩20分

【料金】天守入場料 400円、後楽園(庭園)とセット 640円

【満足度】★★★★☆