藤井寺の古墳と、ゆかりの神社仏閣をたずねて歩く

【大阪府・藤井寺市 2023.4.23】

大阪府の南北でいうとちょうど真中あたり、その東寄りに藤井寺市はあります。

世界遺産にも登録された古市古墳群(の一部)や、葛井寺などの古刹もありますが、大阪府外まして関西より外から見れば、あまり知名度のたかい地ではないようです。

この地には、かつて近鉄バッファローズという球団の本拠地である藤井寺球場がありました。日本人として初めてメジャーリーグに挑戦してしかも成功した野茂英雄投手がエースとして投げていたころは、プロ野球が地上波で放送されていたこともあり、藤井寺の名はひんぱんにテレビからお茶の間に流れ、藤井寺市の存在を全国に知らしめていました。しかし今ではそれも昔のはなしです。

藤井寺市と聞いてもピンと来ない方は、かつて老舗球団のホーム球場があった地と認識してすこしでも身近に感じてください。どんな土地でも、親近感をもち好奇心をもったうえで歩きまわる方が楽しみは倍どころか4倍にも8倍にもふくらみます。

藤井寺へ

古市古墳群

この二つの古墳ですが、奥の仲津姫命(なかつひめのみこと)陵が前方後円墳で主たる墓であり、手前の鍋塚古墳は小型の方墳で、その陪塚になります。

陪塚は主墳に付属するようそのかたわらに造られ、主墳に眠る貴人の従者や、貴人のために従者がつかっていた生活道具などを埋葬しています。

なおこの鍋塚古墳は上にあがれます。

これから古墳を見て回るのに先立って、埋葬されている天皇、皇后の系譜を記しておきます。

むかしむかし大和の国から遠征して各地を平定し、日本をひとつにまとめたとも伝わる日本武尊(やまとたける:倭健)、その息子に仲哀天皇(第二子?)がおり、さらにその息子が応神天皇になります。応神天皇の后がいま見た古墳に眠る仲津姫命です。

そして応神天皇と仲津姫命の間に生まれたのが、天皇として(おそらく)もっとも有名な仁徳天皇、その仁徳天皇の子女には、履中天皇、反正天皇、そしていま反対方向に古墳を見た允恭天皇などがいます。

いま名前が上がったなかで、日本武尊をのぞき、仲哀天王、応神天皇、仲津姫皇后、允恭天皇の陵墓はこのあたり一帯(古市古墳群)にあり、仁徳天皇、履中天皇、反正天皇の陵墓は堺市の百舌鳥古墳群にあります。

しかも古墳の大きさ(全長)順に並べると、1番が仁徳天皇陵、2番が応神天皇陵、3番が履中天皇陵、9番が仲津姫命陵、16番が仲哀天皇陵、19番が允恭天皇陵となり、さらに7番目のニサンザイ古墳(堺市南東部)も正しくは反正天皇のものではないかといわれているので、いかにこのあたりに巨大な古墳が集まっているかがわかります。

道明寺天満宮

ここ道明寺天満宮は、もとは土師(はじ)氏を祀る神社でした。

土師氏は、古墳に殉死者として人を埋めていたものを、埴輪を造ることによって代用するよう改革した人物を先祖とし、その人が天皇から「土師」という職名とともに、臣姓を賜ったことを起源とします。

その土師氏からはその後、菅原や秋篠などの諸氏が生まれます。

菅原道真はその子孫にあたり、この神社にもいくども参っていたようです。

そのため後に道真も祀るようになり、土師氏の方はすっかり影が薄れ、道真公(だけではないにもかかわらず)を祀る天満宮と呼ばれるようになります。

道明寺

道明寺の歴史は古く、聖徳太子の尼寺創設の発願により土師氏が、先程たずねた道明寺天満宮(土師神社)に付属する神宮寺として建立したのが始まりです。

ここには菅原道真のおばにあたる覚寿尼が暮らしていたそうで、道真も訪ねてきているようです。

いまは真言宗の寺になっており、それゆえ大師堂が境内をはいると真正面にあります。

明治維新のさいに発令された神仏分離令により立地場所そのものも移動したようで、建立された当時とはずいぶん様子は違うはずです。

誉田八幡宮

誉田(こんだ)八幡宮の由来ですが、そもそも八幡宮は八幡神(はちまんしん)を祀る社ですが、八幡神とは別名を誉田別尊(ほんだわけのみこと)といい、応神天皇のことです。

誉田別尊は神仏習合の時代に、日本古来の神と仏教の仏とが同一視された結果としてうまれた、習合神の代表ともいえるもので、八幡大菩薩と尊称され、そこから八幡神となり、八幡宮と呼ばれるようになります。

なお誉田八幡宮は日本最古の八幡宮とされていますが、確かなところはわかりません。

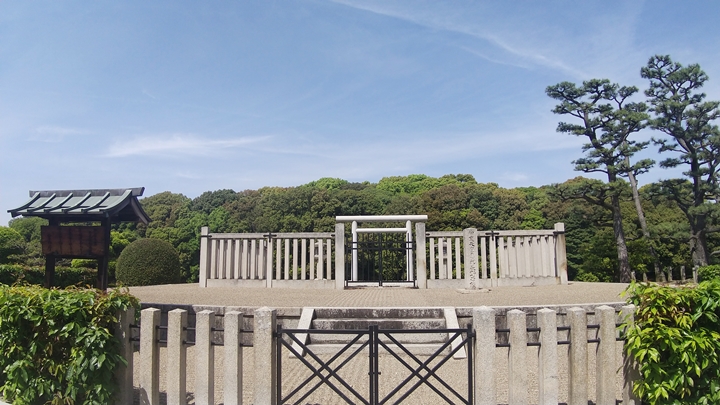

境内の北東部に放生橋があり、そこから応神天皇陵につづく参道がみえます。

一般の参拝者はここから先へは入れませんが、この参道をすすむと前方後円墳の「後円」すなわち丸い部に達することになります。

古墳の構造からいうと、「前方」の方形部は埴輪を埋めたりする祭壇であり、後円部は石棺をうめる埋葬の場と言われているので、この放生橋をわたると、祭壇に遙拝をしにゆくのではなく、埋葬地に赴くことになります。

それゆえ一般の参拝者が立ち入れないのは当然です。

応神天皇陵古墳

仲哀天皇陵古墳

ところで、誉田八幡宮と応神天皇陵古墳は藤井寺市ではなく、お隣の羽曳野市の領域になります。

じつは藤井寺市は全国でも5番目に面積の小さい市で、東西、南北とも4kmほどしかなく、1時間と歩かないうちに市境をこえてしまうのです。

いまはまた藤井寺市内に戻ってきています。

葛井寺

最後に古市古墳群とはとくに繋がりはないのですが、やはり藤井寺市といえば欠かすことのできない葛井寺に寄ってみたいと思います。

藤井寺市の名はいうまでもなく、この葛井寺に由来しています。

聖武天皇の勅願により行基上人が開山したと伝わっていますが、伽藍の建立などにはこの地の豪族であった葛井氏が関わり、そこから葛井寺と呼ばれるようになります。

そこから先の話は首を傾げてしまうのですが、同じ「ふじい」でも藤井安基なる人物が荒れ果てていた葛井寺を再興したため、その中興の労をたたえて藤井寺とも書くようになったとか。

とにもかくにも寺の名が基になって藤井寺市となったことは間違いないようです。

葛井寺の藤

葛井寺(藤井寺)だから藤を育てたのか、もともと藤が自生していたのか、もっとも知りたいところだったのですが、調べたかぎりではわかりませんでした。

ただ葛井寺のお寺案内には、千年前から咲きつづける – – という表記があるので、言い換えると千年も前のことなので、いまや真相は誰にも分からんということでしょうか。

【アクセス】JR柏原駅~仲津姫命陵古墳~道明寺天満宮~道明寺~誉田八幡宮~応神天皇陵古墳~仲哀天皇陵古墳~葛井寺~近鉄藤井寺駅 17,000歩

【入場料】すべて無料

【満足度】★★★★☆