大阪市内にのこる飛鳥時代の記憶をもとめて歩く

【大阪市内 2023.5.25】

大阪市内のちょうど中心地に、難波宮の跡地が残されています。その難波宮を語るには、なんといっても「大化の改新」を理解しておかなければなりません。

大化の改新は暗殺によるクーデターから始まります。当時は一豪族であった蘇我氏が、天皇家と外戚関係を持っていたこともあって大変な力を有し、実質上は天皇に替わって大和政権を牛耳っていました。

一豪族の好きなようにされている現状では、つよい国を作ることはとてもできないと憂慮したのが当時の皇極天皇の息子である中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と、貴族で藤原家の始祖となる中臣鎌足(なかとみのかまたり)。二人は謀議し、まず息子の蘇我入鹿(そがのいるか)をなんと天皇謁見の場で斬殺、そして父親である蘇我蝦夷(そがのえみし)を邸宅でかこみ自害させます。

こうして、暗殺が実行されたのは天皇の目のまえ、剣を振るったのは天皇の息子という前代未聞のクーデターにより蘇我氏を滅ぼし、大和政権は天皇を中心とした律令国家へと変貌してゆきます。

律令国家とは、唐の律令制を基にし、地方行政制度を確立し、皇族や豪族の私有地を認めないかわりに統一した税法により一定の税を徴収する、すなわち公地公民制によって中央集権国家をめざすものです。

一般に大化の改新は大化元年にあたる645年に始まるとされていますが、中大兄皇子はみずから天皇に即位することなく、皇極天皇の弟、自分にとって叔父にあたる皇子を形式的に孝徳天皇としてたて、本人は皇太子として摂政政治をおこないます。

このとき蘇我氏の影響がまったくない新しい土地を求めたのが第一の理由、国内だけでなく朝鮮や唐とも交流しやすい海に近い土地というのが第二の理由で、都を飛鳥から難波へと移します。これが難波宮のはじまりです。

大阪歴史博物館

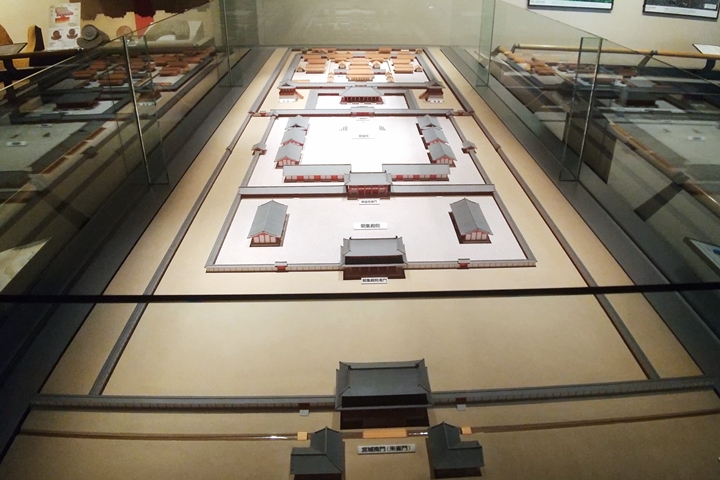

大阪歴史博物館は受付からエレベーターで最上階へと上がり、まずそこが古代から難波宮の時代の展示。エスカレーターで徐々に階を下りてゆくに従い、中世から近代への展示へと移り変わってゆく構成になっています。

展示品もさることながら最上階からの眺めが優れており、南東方向には難波宮跡、北東方向には大坂城を見わたせます。

最上階は名目的には9階ですが、各フロアの天井が高いため20階ぐらいの高さから見下ろすような爽快感があります。

難波宮跡から東高津宮へ

難波宮は戦後までどこにあるのか確証できず、幻の宮と言われていました。

一部の学者の間では、おそらくはここであろうと推測されてはいたのですが、ちょうどこのあたり一帯は日本軍部の専有地で発掘はおろか立ち入ることさえできませんでした。

戦後になってやっと解放され発掘調査がはじめられたところ、遺物が出てくるは出てくるはで、一気呵成に難波宮の姿が公になりました。

難波宮跡から南へと歩きます。土地が不自然に凸凹しているのがわかりますか。

このあたりは上町台地とよばれ、大阪府の北から南へとつらなる上町断層の力によって生じた隆起で、数十年以内に起きるであろう大地震の震源地になるとたびたび警鐘されている場所です。

高津宮から四天王寺へ

東高津宮が仁徳天皇の住まい(皇居)の跡地であるのに対して、ここ高津宮は執政をおこなっていたその時代の都(難波高津宮)の中心地ということです。

現在は仁徳天皇を主祭神として、祖父の仲哀天皇、祖母の神功天皇、父の応神天皇、后の葦姫皇后、息子の履中天皇をまとめて、豪華というよりも畏れ多いほどの顔ぶれを祀る神社です。

なお時代としては、先に書いた大化の改新時の皇極天皇が35代天皇で、仁徳天皇は16代目であり、ざっと3世紀まえの天皇です。

愛染坂で上町台地の高所から(西側へと)下っているのがわかります。いまは下った先からも街並みがずっと続くのですが、むかしはここまで海岸が迫っていたそうで、上町台地がそのまま海岸線になっていたということなのでしょう。

大江神社は四天王寺の鎮守社である四天王寺七宮のひとつとして、聖徳太子の命で建立されたものです。

かつては境内に神宮寺(神社に付随する寺)もあったそうですが、明治時代の神仏分離令により寺はなくなります(廃寺になったようです)

しかし本日この大江神社を訪れたのは他に目的があってのこと。

この神社にはかつて(いまは神社奥に移動)狛犬ならぬ狛虎が睨みをきかせていました。

大阪、トラといえば察しのよい方なら話の展開に予想がついたかもしれませんが – – –

狛虎の吽形は明治時代に盗まれ、阿形は大戦の空襲で損傷し、そのまま放置されていました。

ところが2003年、星野仙一氏がタイガースの監督になった際、タイガースファンから縁起担ぎで大江神社の狛虎を阿形吽形揃えて奉納したら優勝するんちゃうかという話になり、ほんまに優勝してしまい、それ以来ここは(一部の)タイガースファンの聖地になっています。

今年は岡田監督が復帰してから調子よく白星をかさね、昨夜は奇跡のような逆転劇で勝利するし、なんとなく○○の期待も高まりつつあるので、お参りしたという次第です。

四天王寺

四天王寺は聖徳太子が仏教をひろめるために、奈良の法隆寺などともに建立した寺院のひとつで、宗派にこだわらない和宗の総本山といわれています。

残念ながら伽藍は火災や大戦時の空襲ですべて焼けてしまい、法隆寺のように創建時からの歴史あるものはなにも残っていません。

聖徳太子は大化の改新の50年ほど前に、天皇中心の法にもとづく律令国家をつくろうとした人です。

皇族に生まれますが、自身は天皇位にはつかず叔母である推古天皇を摂政としてささえます。

四天王を祀る寺を建てたいわれですが、当時は崇仏派の蘇我氏と、廃仏派の物部氏とが争っていました。戦さが物部氏優勢のとき、当時少年だった聖徳太子は戦場をまぢかに見ながら四天王をまつり、先勝祈願をします。すると蘇我氏側からはなたれた矢が物部氏の大将に命中し絶命。戦いは蘇我氏側の勝利でおわります。

その戦勝の御礼のために四天王を祀る寺をたてたということです。

聖徳太子についてはもうひとつ書いておかねばならないことがあります。

少々ややこしいですが、最初にでてきた蘇我入鹿の御祖父さんが蘇我馬子、馬子の娘が聖徳太子の奥さん、二人の間に生まれたのが山背大兄王(やましろのおおえのおう)で次の天皇の最有力候補と目されていた人です。

ところがこの山背大兄王は、なんと蘇我入鹿に暗殺されてしまいます。

その経緯は、長くなるのでまたの機会に。

【アクセス】大阪メトロ谷町4丁目駅~大阪歴史博物館~難波宮跡~東高津宮~高津宮~大江神社~四天王寺 14000歩

【料金】大阪歴史博物館:600円、四天王寺(回廊内の伽藍)300円

【満足度】★★★☆☆