生野銀山、明延鉱山を見てまわる

【兵庫県・朝来市、養父市 2023.7.23】

日本の産業で「こうぎょう」といえば、いまは「工業」しか思い浮かびませんが、かつては「鉱業」という分野がありました。

古くは奈良の大仏本体をつくるために使った銅、表面にぬった金はすべて国産です。

武田信玄や上杉謙信が自領内に金の鉱山をもっていたため軍資金が潤沢だったのは有名な話ですが、織田信長は西国平定の過程で但馬国生野の銀山を掌握すると、すぐに自らの直轄地として重要な財源とします。

生野銀山は江戸時代になっても幕府の直轄地として栄えますが、しだいに銀鉱が堀りつくされると、かわって銅や錫(すず)の産出が激増します。

明治元年、生野銀山(鉱山)と、近隣にある明延鉱山がともに官営となり、さらに明治29年(1896年)民間に払い下げられて民営化すると、大規模な「鉱業」産地へと変貌してゆきます。

このところ猛暑日を頻発するようになり、日中歩くのもしんどくなってきたので、今回はいずれ車で回ろうと計画していた、この鉱山巡りを実行することにしました。

生野銀山

生野銀山は戦国時代から国内有数の産出量をほこる銀山でしたが、江戸時代になってからは生野奉行が置かれて正式に幕府の管理のもとに入ります。

さらに江戸時代中期には管理も生野奉行から生野代官所にかわり、銀の産出量は月150貫(562kg)と最盛期をむかえます。

江戸時代後期にはあらかた掘り尽くしたために銀の産出量は激減しますが、明治元年、明治新政府はここを日本で最初の官営鉱山とし、フランス人技師を招聘して近代的な鉱山へと変革させてゆきます。

明治29年(1896年)に民間に権利を委譲する際には、当時の最大財閥である(岩崎)三菱に払い下げられます。

こうして三菱合資会社(いまの三菱マテリアル)の手でいっそう近代化を推し進め、銅、錫を中心に70種の鉱石を採掘したそうです。

採掘のため、じつに350kmをこえる坑道が掘られたそうですが、三菱合資会社により採掘されたものには銀はなく、その意味ではここは生野銀山の坑道ではなく、生野鉱山の坑道というべきかもしれません。

神子畑鋳鉄橋

明治11年に生野から16km北西の神子畑でも鉱山がみつかり、鉱石運搬のために両所をむすぶ道路がつくられます。その際に架けられた鉄橋のひとつです。

神子畑選鉱場跡

神子畑鉱山は埋蔵量が少なかったのか明治時代末期に閉山になります。

そして大正時代になってその跡地につくられたのが掘り出した鉱石を選別する、この選鉱場です。

おもに明延鉱山で採掘した鉱石をトロッコ列車で運んでいたそうで、最盛期には24時間営業でフル回転し、その規模は東洋一だったようです。

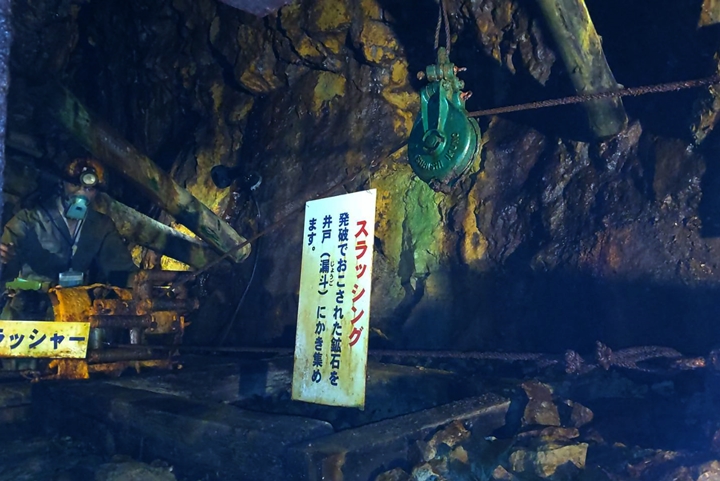

明延鉱山

生野銀山(鉱山)と明延鉱山の両方を見ての感想ですが、生野の方が戦国時代から江戸時代にかけての原始的な掘り跡が如実にのこっており、坑道自体としては面白いです。

明延の方はすべて機械によるもので、近代産業の遺産とおもってみれば迫力は数段上なのですが、迫ってくる圧力がありません。しかし生野が自分で勝手に見て回るのにたいして明延は最初から最後までガイドさんが付き、1時間以上も詳細な説明をしてくれるので大いに学べます。(必ずガイドが付くのは坑道内での迷子防止の意味もある)

結論としては、ふたつとも見学するのがベストではないでしょうか。

今回はスマホで撮影した画像をパソコンに取り込むさいにチョンボをしてしまい、画像の大半を消滅させてしまいました。スマホ内、あるいはパソコン内でうっかり「削除」してしまった場合は「ゴミ箱」に移動しているだけのことですが、移送中に「削除」すると、破棄のかたちで完全に消滅してしまうようです。

今回同行した家内が撮影した画像をもらい、なんとかやりくりしたのですが、この明延銅山の画像はほとんどなく、使えるものを4枚だけアップしました。

【アクセス】生野の町~生野銀山~神子畑鋳鉄橋~神子畑選鉱場跡~明延鉱山、車でまわる

【入場料】生野銀山 1,000円、明延鉱山 1,200円(たとえ1人でもガイドが付く、☆日曜日以外は3日以上前に要予約)

【満足度】★★★★☆