丸岡城の天守は、国宝→重文→国宝と復活するか

【福井県・坂井市 2023.10.18】

丸岡城は、柴田勝家が信長の時代に越前一国を授けられた際に、甥でのちに養子となった柴田勝豊により築かれました。

時は流れ、明治維新により新政府ができると、明治4年に廃藩置県により廃城の憂き目となり、天守を残して城郭の建物はすべて取り壊されます。

その後天守とその一帯は、当時の丸岡町に払い下げられ公園として整備されますが、周辺の堀は大正から昭和にかけてすべて埋められ消滅します。

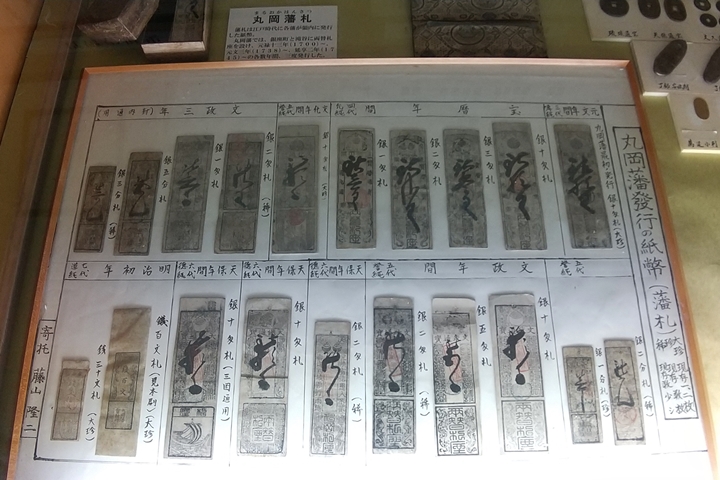

それでも昭和9年にはこの当時の国宝保護法により「国宝」に指定されるのですが、昭和23年におきた福井地震によりこの天守は崩壊してしまいます。そして昭和25年に国宝保護法から改定された文化財保護法が施行されると、「国宝」のまま留まることはかなわず、「重要文化財」にあらためて指定されます。

熱意というより執念というべきでしょうか、そこから天守の復旧計画がすすみ、5年後の昭和30年には倒壊してくずれたその材をあつめ、整理し、組み直してみごとに天守を立て直してみせます。

いまでは日本全国にのこる12の現存天守の中にしっかりカウントされており、その規定では「江戸時代以前につくられた天守」ということなのですが、悲しいかな昭和25年指定の「重要文化財」のまま今にいたり、どうやら坂井市にとってはこの丸岡城を国宝に復活(?)させるのが悲願のようです。

丸岡城へ

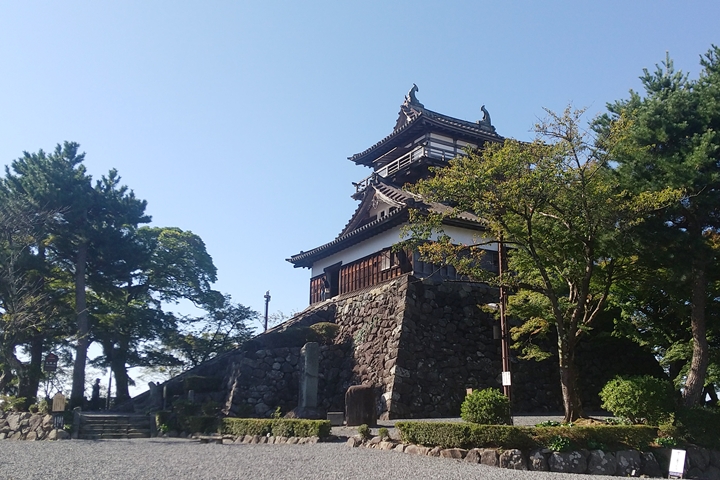

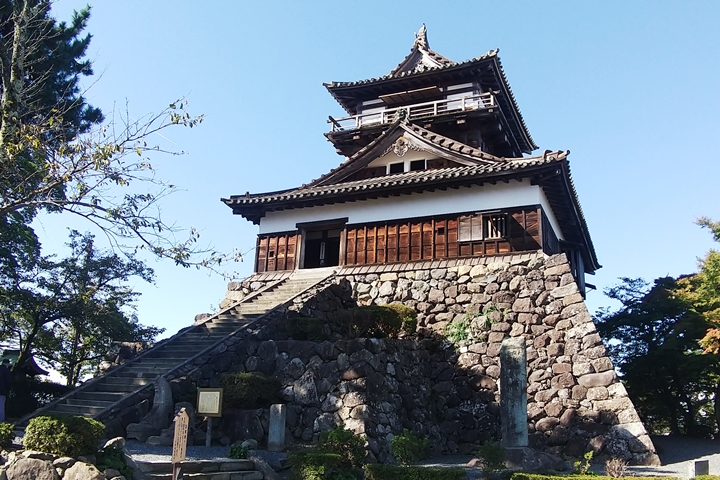

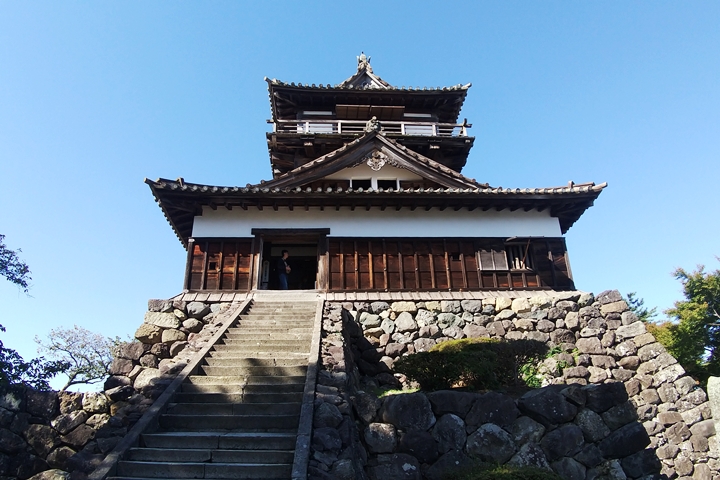

さきにこれを言うと身も蓋もないのですが、丸岡城は天守とそれをささえる石垣しか残っていないので、必然的に撮影する被写体があまりにも少なく – – – 写真といえば、天守と石垣ばかり。

丸岡城天守

石垣

これは言い伝えですので、真偽のほどはわかりません。

柴田勝豊がこの丸岡城を築城する際、石垣が幾度やり直しても崩れ、普請担当者は人柱を使うことを提案します。では誰にその役を – – –

そこに夫に先立たれ、片目が見えない上に2人の子供をかかえて生活に困窮する、お静という女性がいました。お静はこのまま生きていても親子3人餓死するだけと考え、残った子供の一人だけでも武士に取り上げてもらえるよう約束の上、みずから人柱となって命を捧げます。

そのお陰か、石垣は立派に完成します。ところがその後、本能寺の変、秀吉による明智光秀討伐、清洲会議と歴史が激動し、柴田勝豊は近江の長浜城に転封されます。

あまりにも大事件がつづいたため勝豊が忘れてしまったのか、あるいは元々その気はなかったのか、お静が残した子供は士分に取り立てられることはなく – –

その恨みで、この地方には大雨がつづき人々は凶作、飢餓に苦しむことになり、その怨霊の祟りをしずめるために石塔をたてて祀ったということです。

天守に入る

【アクセス】福井駅 → 京福バス・丸岡城行~バス停からすぐ

【料金】天守入場料:450円(入る入らないに関係なく、「日本一短い手紙の館」と共通券になる)

【満足度】★★★☆☆