いまとなっては滑稽劇の応仁の乱、その跡地をあるく

【京都市内 2023.11.12】

日本史のなかで応仁の乱はあまり人気がないようです。登場人物がやたらに多くて、学生であれば記憶するのがたいへんで、歴史ファンであれば読んでいて煩わしくなるからでしょう。

しかし、いかに欲と欲とが露骨にからみ合っているかと視点を変えてみると、よくもまあ同時期に、しかも名家といわれる家柄ばかり、その内紛の醜悪を通りこした滑稽さにがぜん興味をひかれます。

そもそも足利8代将軍・義政がなんともいい加減な男で、政務をこなすより花鳥風月を愛でている方が楽しいと将軍職を辞すべく後継者をもとめます。正室の日野富子は輿入れ以来それまで3人つづけて女児ばかり生んでいたためもう男児は生まれないと諦めたのか、僧籍に入っていた弟(のちの義視:よしみ)を拝み倒すようにかき口説いて還俗させ、証文までかいて次期将軍にしたてる準備をします。

ところがその直後に、富子がこのタイミングで男児(のちの義尚:よしひさ)を出産します。

この将軍家の家督争いが応仁の乱とよばれる騒乱の、そもそもの発端になります。

将軍の実子・義尚vs将軍の弟・義視、このように対立の構図がはっきりすればまだ救われたのでしょうが、これに当の将軍・義政が優柔不断で立ち位置がどっちつかずのため、まわりは振り回されます。

さらに細川勝元vs山名宗全の主導権争い、有力守護の畠山氏、斯波氏それぞれの家督争い、大内家は貿易権益を拡大したいため、赤松氏はかつて山名氏にうばわれた領地を奪い返すため、各々の欲と欲が入り乱れ、必然のように武力衝突に繋がってゆきます。

この応仁の乱がいかに入り乱れていたかを如実に示す例を挙げるなら、最初は細川勝元と山名宗全はともに義政と日野富子の実子・義尚を支持していたにもかかわらず、両者の駆け引きと反目から細川勝元は東軍の大将として義視を支援、山名宗全は西軍の大将として義尚を支援するようになります。

ところがそこからさらに将軍・義政の優柔不断と弟・義視の気弱が混乱を混沌へと落としいれ、巡りめぐってというか、絡みにからんで、いつの間にか細川勝元は義視ではなく義尚を、山名宗全は義尚ではなく義視を支援という、これは「逆転」とよぶべきなのか、なんとも奇想天外な様相を呈してゆきます。

まずは山名宗全の墓

応仁の乱勃発の地とされる上御霊神社

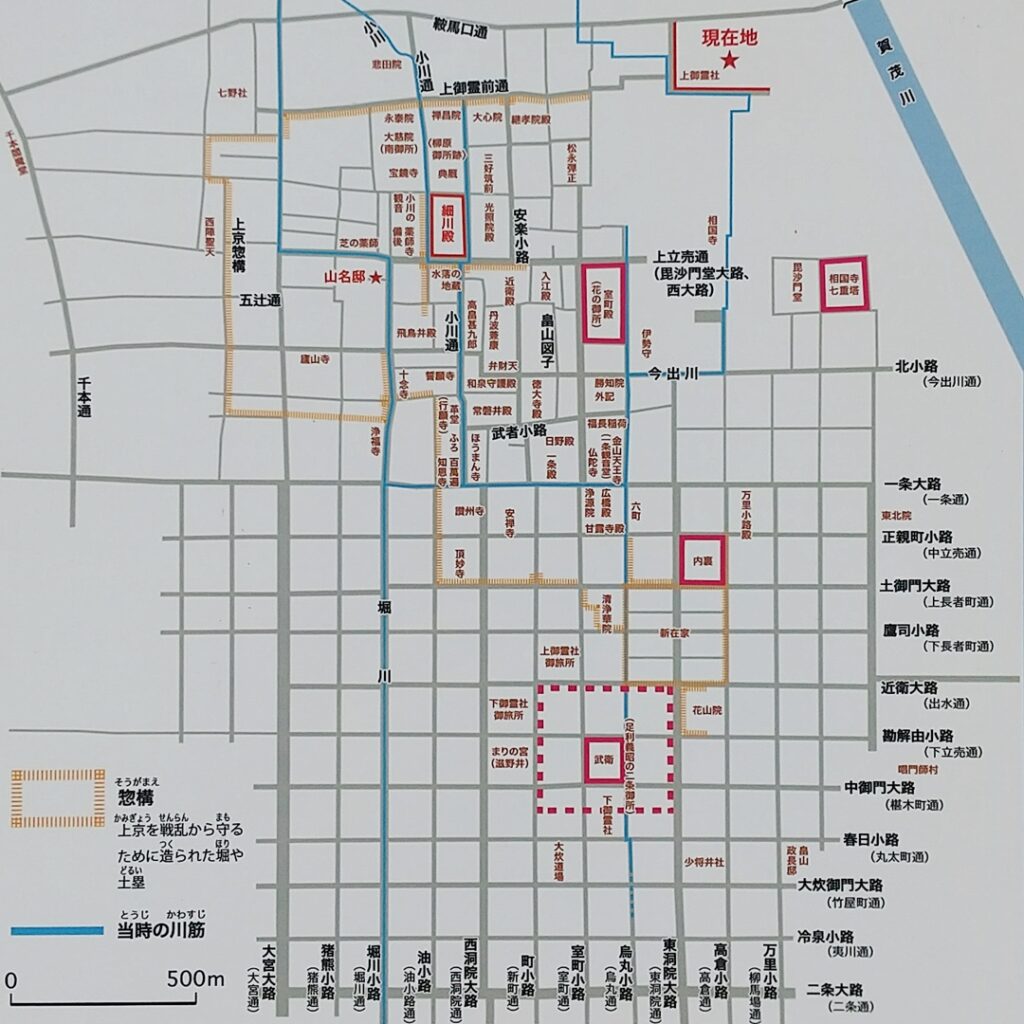

じつに11年間にわたる応仁の乱は、将軍家の家督争いに端を発しますが、戦火の発端となったのは、畠山氏の御家騒動で、当時の当主・持国の養子・政長が一族とともにここに布陣、持国の側室が生んだ義就が山名宗全らの加勢をえて攻め込み、この戦いでは政長が敗走しています。

この案内図と、ネットでしらべた情報を頼りに近辺を歩いてみます。

もっとも戦火の絶えなかった戦国時代よりさらに前の時代の出来事ですから、どれほど史跡が遺っているかは心もとないですが。

宝鏡寺

宝鏡寺は、光厳天皇の皇女が開山して以来、歴代の皇女が禅尼として住持をつとめる、いわゆる「宮門跡」でした。

日野富子はのちに出家して妙善院と法名をえて、この宝鏡寺の北にあった大慈院にはいりますが、その大慈院がいまはこの宝鏡寺と一緒になって受け継がれたため、日野富子の木像がここに遺されています。

通常この伽藍内は非公開ですが、毎年春と秋に寺所蔵の人形を展示するため特別公開されます。

ホンネは人形展はどうでも良いのですが、この時しか伽藍には入れず、日野富子の木像を見るべく夏からずっと公開日を待っていました。

西陣

いまの堀川の西側このあたり、応仁の乱において一方の大将・山名宗全の邸宅があったため、山名氏にしたがう勢力は周辺に陣を敷き、そのためこの一帯は西陣(軍としては西軍)とよばれます。

着物の西陣織は、かつてこのあたりに織元が多数あり、応仁の乱ののちにも戻ってきてこの地で仕事をつづけたことから、そう呼ばれています。

東陣

対する東陣(軍としては東軍)ですが、堀川の東側に大将・細川勝元の邸宅があったこと、さらに東にある将軍御所・花の御所(室町御殿)を囲んで陣を敷いたことからそう呼ばれていたようですが、いまは「東陣」の名は地名として残っていません。

なお東陣は西陣(にしじん)に対するものゆえ「とうじん」ではなく「ひがしじん」と読むべきようです。

相国寺

相国寺(しょうこくじ)の塔頭・大光明寺に細川勝元の墓があるのですが、ここも入れませんでした。

どうにも消化不良というか、まるで物足りません。ちょうど相国寺で秋の特別公開ということで、ふだんは見られない開山堂を開放しているとのこと、ここをゆっくり見学して終わりにします。

相国寺も伽藍のなかは撮影禁止のため、中途半端な建物外観や庭の写真のみですが、一度は見ておく価値はあるかと思います。

なお本殿と方丈は通年公開、秋の特別公開はそれに開山堂が加えられ、春の特別公開では浴室が公開されます。

僧侶の解説付きの浴室見学の方がおすすめです。

【アクセス】京阪三条駅~南禅寺~上御霊神社~宝鏡寺~西陣~東陣~相国寺~京阪出町柳駅、23000歩、5時間20分

【拝観料】宝鏡寺(秋の特別公開)600円、相国寺(秋の特別公開)800円

【満足度】★★★☆☆