秀吉の備中高松城水攻めは、なんだか怪しい

【岡山市 2023.11.14】

信長から中国(地方)平定を命じられた秀吉は、まずは播磨、北へ但馬、西へ因幡と快進撃で浸食してゆきます。そして得意の「口略」で織田方に寝返らせた宇喜多直家とともに備前、美作を一気呵成に鎮圧、そして備中へ侵入します。

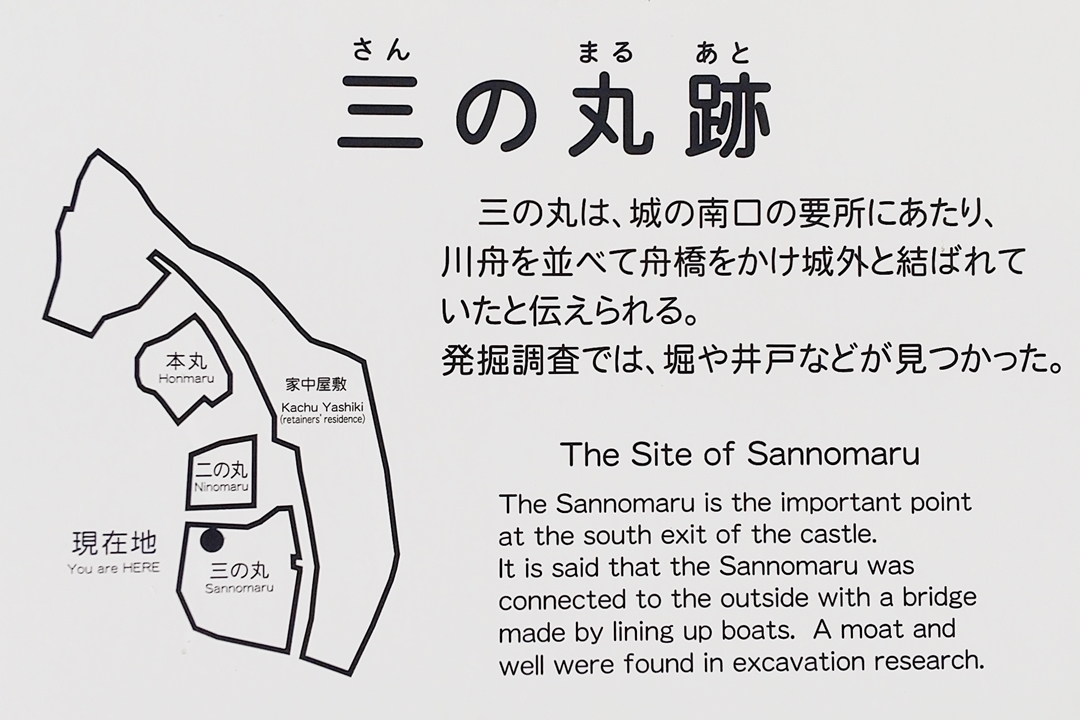

その備中国の主城ともいえるのが、高松城(四国讃岐の高松城との区別のため備中高松城と通称されています)。当時は毛利氏の支配下にあり、清水宗治が城主をつとめていました。

この備中高松城ですが、周囲を沼地にかこまれ、その沼を天然の防御としてつかった難攻不落の城として知られていました。

伝わるところでは、軍師・黒田孝高(官兵衛)の献策により、秀吉方は堤防をつくり城を取り囲んだうえで河川の水を流入させ水没させるという奇策に打って出ます。

備中高松城

秀吉は近在の農民たちに破格の手当てを支払うことで大量の土嚢をはこばせ、長さ2.7km、高さ7m、幅は底部が24m上部が10mの堤防を12日間で造り上げます。

季節はちょうど梅雨のまっただ中、近くをながれる足守川から濁流となった水を流入させただけでなく、さらに大雨がそこへ降りしきり、城主・清水宗治と3千とも5千とも伝わる城兵のたてこもる高松城は、みるみるうちに水に飲まれてゆきます。

高松城の窮状をきいた毛利氏も黙って見過ごすはずはありません。吉川元春・小早川隆景の2大重臣みずから4万とも5万ともいわれる軍勢をひきいて救出に駆けつけます。

しかし毛利側も水没する高松城を眼前に攻めあぐね、和睦での解決を探るのですが、毛利側がしめした条件が城兵すべての無事解放と、備中、備後、美作、伯耆、出雲の5か国の割譲にたいして、秀吉側は、ほかの城兵の安全は保障するものの城主・清水宗治の自刃だけは譲れないというものでした。

ここで膠着状態に入りかけたちょうどそのとき、京の都で信長が謀殺される、いわゆる本能寺の変がおこります。

よく言われているところでは、本能寺の変の首謀者である明智光秀が、これからのち自分を支持してもらうよう、信長謀殺のいきさつを密書にして毛利方に届けた、ところがその使者が誤って秀吉方の陣に迷いこみ、密書を取り上げられただけでなくその場で殺害され、この重大事件を秀吉が最初に知るところとなり、毛利側はなにも知らずに戦場で対峙しつづけた、ということです。

そこから秀吉はめまぐるしく動きます。

まずこの場、すなわち戦の場をすみやかに治めることに注力し、和睦の条件を「備中、美作、伯耆3か国の割譲と、清水宗治の自刃」に譲歩します。するとその新たな条件を、安国寺恵瓊は毛利方の大将である小早川隆景までもち帰るまえに清水宗治本人に伝えます。

忠義心にあつい宗治はそれをきいて、自分が切腹さえすれば城兵すべてが救われるのならと、満々とたまった水上に舟をだしあっぱれに腹をめして果てます。

その自刃を見とどけた秀吉は、もうここには用はないとばかりに撤収作業にはいり、そこから世にいう「中国大返し」で畿内へ駆けもどり、油断していた光秀を電光石火に討伐し、ここから天下統一へと駆け上がってゆきます。

さてここまでの記述でも、「なにか腑に落ちない」と感じるものがありませんか。

蛙ヶ鼻の堤防跡

秀吉が造らせた堤防の東端部分がわずかに残っています。

ひだりの看板の楕円の板部分まで水位があがると、高松城本丸建物の軒先まで没するようです。

この備中高松城水攻め、秀吉軍の中国大返しに関して腑に落ちないところを列記してみます。

1)毛利方は4~5万の大軍で救援にきたと伝わっているが、当時の毛利氏は九州勢とも小競り合いをつづけており、それほどの大軍を派遣する余力はないはず。

2)秀吉から助勢を要請する報せが安土の信長のもとに届いたのは、これより半月も前のこと。すなわち秀吉が報せをたずさえた使者を送りだしたのは、20日ほども前ということになる。なぜ秀吉はそれほども前に4~5万の大軍がくるとの情報を得たのか。さらに、なぜ信長みずからの出馬を要請したのか。

3)明智光秀からの使者がまちがえて毛利側ではなく秀吉側の陣に迷いこんだ、これはとうてい考え難い。

4)和睦の条件について、毛利側は5か国の割譲をみずから申し出ながら清水宗治の切腹だけは承諾できなかったというが、清水宗治がいかに忠義者であったにしても、宗治はもとは毛利氏に敵対した三村氏の家臣であり、いってみれば外様にすぎない。城兵すべての命を救えるのなら5か国を割譲するといいながら、宗治の命ひとつのためにその講和を見合わせるとは考えられない。

5)和睦に関しては秀吉側にもいえることで、5か国の割譲を3か国に譲歩してまで宗治の首にこだわる理由はなんなのか。和睦を急ぐなら毛利側の条件、「5か国の割譲、宗治の自刃は求めない」とすれば、すんなりまとまるのではないか。

6)安国寺恵瓊はなぜ、あたかも宗治が切腹してくれればすぐにも片が付くとばかりに、講和条件を宗治のもとへ知らせたのか。

以上は、この備中高松城を訪れるまえから感じていた違和感でした。そしていま、堤防が築かれた位置と、双方の陣張りをみていっそう違和感がふくらみました。

図をもういちど見直してみましょう。

赤い線が堤防です。秀吉方の陣は、高松城を囲んではいますが、堤防の側はいかにも手薄です。なぜ先手を打っている秀吉方は堤防側の防御をかためることなく、まるで高松城がしずむ水面をはさんでにらみ合うかのように、陣を敷いたのでしょうか。

毛利方の立場で言い換えると、目のまえに堤防があります。梅雨まっただ中で雨が降りしきり夜は月明りもなく、見張役の松明も明々と燃えさかるとは思えません。すなわち辺りはずいぶん暗かったと想像できます。大軍で戦う必要はありません。暗闇にまぎれて、せいぜい50人ほどの工作隊と100人ほどの守備兵を堤防にむかわせ、相手の見張りに見つかっても、敵兵が大挙して駆けつけるまえに堤防の一部だけでも破壊すれば、あとは満ちあふれた水が、その巨大な力で堤防を破壊してくれるはずです。なぜ、毛利方は救援にきながら傍観していたのでしょうか。

日差山、鷹ノ巣城

日差山の中腹あたりに鷹ノ巣城があり、そこに毛利方の大将である小早川隆景は陣を敷いていました。

その鷹ノ巣城址まで片道1時間ほどなので行ってみます。

蛙ヶ鼻から小早川隆景の陣所まで1時間なら、堤防にもっとも近い吉川元春の陣所からなら堤防破壊のため工作隊は15分もすすめばよいということになります。

あとは大将の陣所からどのような景色が見えるかを確かめるだけです。

樹がジャマをしていますが、これは当時もあったものなのか、あるいはあったなら切り倒すのは造作ないことでしょう。

すると、水に沈みつつある高松城だけでなく、秀吉方の兵の配置も動きもすべて見わたせます。

これで、秀吉と毛利方のあいだに、なんらかの取引があったことが確信できました。

さて何があったのでしょうか、帰りの電車の中でじっくり推理してみます。

【アクセス】JR備中高松駅~高松城跡~蛙ヶ鼻~日差山~鷹ノ巣城址~JR吉備津駅 21000歩、4時間20分

【満足度】★★★★☆