毛利家の智将・小早川隆景が築いた新高山城

【広島県・三原市 2023.12.14】

戦国時代に西国の雄と名をはせた毛利家、その基礎を築いた毛利元就が、長男・隆元、次男・元春、三男・隆景の三兄弟に一本ずつの矢を持たせ、一本の矢ならたやすく折れるが、3本まとまると折れにくいと諭し、そこから3人が力をあわせて毛利家をまもってゆくよう訓(おし)えたのが、有名な「三矢の訓:みつやのおしえ」です。

三兄弟はその後、隆元は嫡男ゆえ家督をつぎ(41歳で急逝したため嫡男の輝元が跡を継ぐ)、元春は母方の実家である吉川(きっかわ)家に養子入りします。

三男の隆景ですが、当時いまの三原市に隣接する竹原市一帯に地盤をもっていた、竹原小早川家の当主・小早川興景が急死、実子がいなかったため、興景の妻が元就の兄の娘(すなわち隆景の従姉妹)という縁もあって、そこに養子入り、やがて元服して自身が当主となります。

ここまでは生臭くもキナ臭くもないのですが、そのあとはさずが謀略の毛利の真髄を見せてくれます。

小早川家でも三原に地盤をもつ本家の沼田(ぬた)小早川家の当主・小早川繁平は生まれながらに病弱であったためそこにつけこみ、毛利元就は無理やり繁平を出家させ、さらに繁平の妹を隆景の嫁にすることで、沼田小早川家を乗っ取り、竹田小早川家と併合してしまいます。

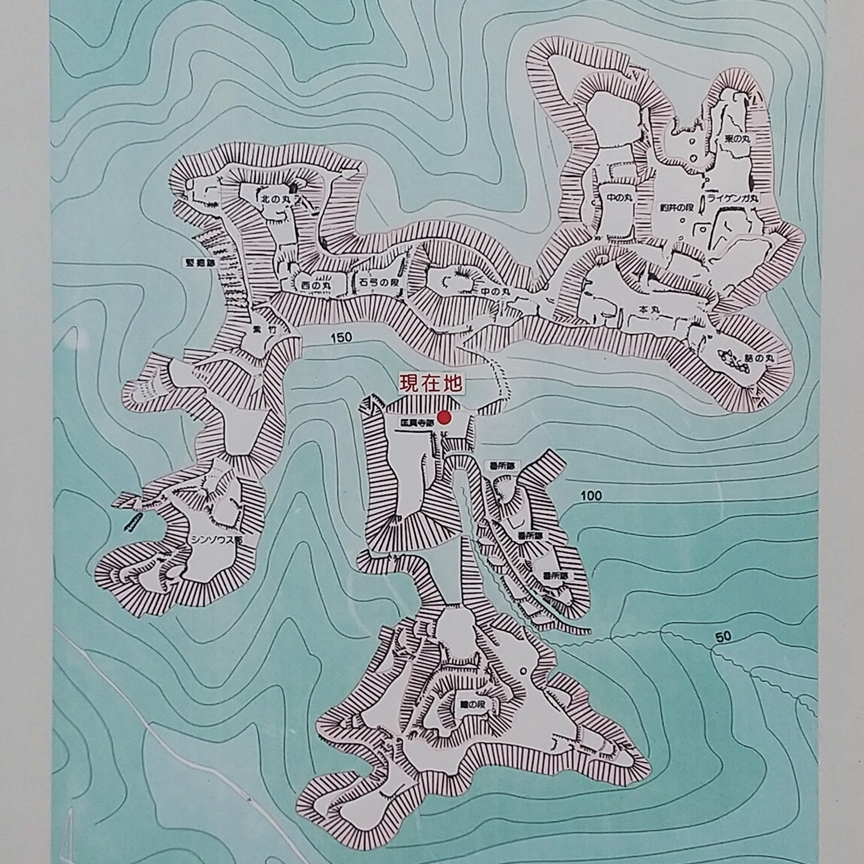

もともと沼田小早川家が本城としていたのが高山城であり、その西側に向かい合うようにそびえる山に両小早川家の当主となった隆景があらたに築いたのが新高山城です。

(『三矢の訓』の逸話が後世の創作であることは今ではよく知られていますが、元就が三兄弟に協力して毛利家を守ってゆくよう訓えたのは事実で、その時の状況をこの逸話ほど鮮やかに描写しているものはないので、今もかわらず引用されているようです)

新高山城へ

はじめに、この城をみた後からたずねた隆景の菩提寺である米山寺へと登る道から、新高山城(左の山)と高山城(右の山)を望見し撮影した写真を掲載します。

ふたつの山の間には河が流れており、これは沼田川(ぬたがわ)とよばれています。沼田小早川というぐらいですから昔からの呼び名なのでしょう。

新高山城

こんなに無造作に遺跡の一部である瓦を放置しておいて大丈夫なのかと心配してしまいました。たとえば蒐集家がもち帰ってしまうとか、そんな心配はないのでしょうか。

それからしばし真剣に考えてみたのですが、私自身がこの瓦の破片をバッグに詰めて、重い重いと呻きながら大阪までもち帰ったとします。

さてバッグの中からこの瓦をひっぱり出して、「これは毛利元就の三男の小早川隆景が小早川家の当主になった際に築いた新高山城という城のそこに両親の供養のために建てた匡真寺という寺の – – -」と説明したとして、誰が感動して瓦に見入ってくれるでしょうか。そう思い至って納得しました、散乱させたままで大丈夫そうです。

曲輪跡へ

本丸

後年海沿いの三原城に移るにさいして、隆景はこの新高山城にあった寺院を移転させ(たとえば匡真寺→市内の宗光寺)、石垣の石なども大方運ばせたそうですが、それでも大小多数の石が残っています。

山城址について言えば、このように必要最小限の整備にとどめてあるのが最高のおもてなしと思います。

本来庭園にあるはずの東屋(あずまや)を本丸や天守台に建てたり、建物ではないにしても、整いすぎた階段、広告入りのベンチ、あるいはどの角度から見ても視界に入ってしまう(すなわち写真に映ってしまう)アニメチックなのぼり旗 – –

知識のない外国人観光客が見たら、「日本の武将は、山城に休憩所として東屋をたて、足腰が弱いので城内を背負われて移動し、呪文のような記号を書いた椅子に座ってコミック本を読んでいたのか」と勘違い、しないでしょうけれど、幻滅はするでしょう。

さらに奥へ

保存状態がたいへん良いのには驚きました。しかも必要以上に手を加えていないのには感激しました。

いちど訪れてみる価値のある城です。

【アクセス】JR本郷駅から麓まで徒歩20~30分、あがって全体を見てまわるのに1~2時間くらい

【満足度】★★★★☆