観音寺城のどこが革新的なのだろうか

【滋賀県・近江八幡市 2023.12.21】

観音寺城は佐々木六角氏によって造られた、通説では日本ではじめて本格的な石垣を組み入れた山城です。

三好長慶が河内に築いた飯盛山城がさきに石垣を組み入れているとの説もありますが、その築城時期を比較する以前に、遺構としてのこる石垣群を見比べるならば、観音寺城を嚆矢とすべきと思ってしまいます。飯盛山城がのこる大阪府の住民でありながら地元びいきを抜きにして観音寺城に軍配を上げたくなるのですから、ここは「観音寺城こそ日本最初の石垣の城」ということにしてしまいましょう。

さてその観音寺城、歴史の上で2度の大きな戦いを経験しています。そしてそのたびに結構あっけなく開城(落城)しています。

一度目は応仁の乱のさい、二度目は織田信長との戦いのさい。

応仁の乱の時代には、観音寺城も巨大な要塞のようなもので石垣は取り入れていなかったでしょうから、いま見る姿は戦国時代の信長に攻城されたときのものと言えます。

繖山(観音寺山)に登る

JR安土駅前の信長像、前方に繖山(きぬがさやま)

観音寺城・本丸跡

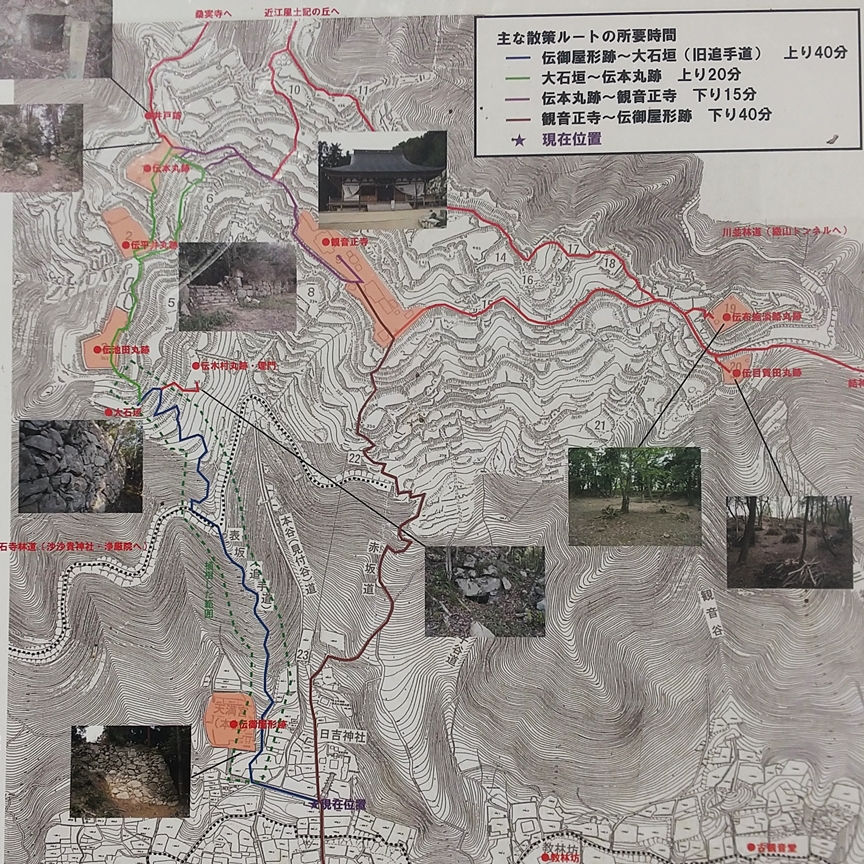

この地図でいうと、地図内には入りきらない上方(「近江風土記の丘へ」の文字の上)あたりに山頂があります。

その山頂から下って、まず本丸から見て回ります。

観音寺城のすぐ近くに織田信長が築いた安土城があります。(山頂につく直前に眼下を見わたした画像の、一番手前に安土城跡があります)

信長は当然この観音寺城を目的は何であれ自分の目で見たはずです。

安土城の顕著な特徴のひとつである石の大階段、どうやら信長はこの観音寺城の大階段を見て「めっちゃええやんか、こいつはもろとけ」と言って、安土城に採用したに違いありません。

ただし信長が大阪弁を使うはずはないので、そこは尾張言葉かなにかで。

井戸は大雨による土砂などで埋まってしまうことがないよう、石で囲いと屋根まで付けています。

石垣、大階段、そしてこの井戸づくりと、信長でなくても「めっちゃええやんか」と感嘆したことでしょう。

曲輪群

大石垣

たしかに当時としては驚くべき造作ともいえる大石垣ですが、この石垣が山肌をぐるっと囲んでいるのではありません。

侵入した敵はわざわざ石垣をよじ登るはずはなく、ちょいと横から攻め込めば難なく曲輪群へ、そして本丸へと達することができそうです。

どうやらこの観音寺城、戦いのため堅守を念頭につくったものではなさそうです。

冒頭で、観音寺城は二度ともあっけなく開城したと書きましたが、どうやら六角氏はこの城に立てこもって抗戦することなど端から考えていなかったようで、まわりの支城が落とされると、さっさと観音寺城を捨てて何処かへ逃避しています。

六角氏は近江源氏の嫡流である佐々木氏の系譜に属し、もともとが近江の守護であり、正統な守護大名です。根っからの高位ゆえ、六角氏には守護である自分たちが、自分たちより身分の低い誰かに襲われたり攻め立てられたりするはずがないと、そういう危機感はまったく持っていなかったのではないでしょうか。

この観音寺城は戦うための城ではなく、一国を統治するために便利な城であり、そこに関係者の住居も併設したと考えてみたらどうでしょうか。そしてもうひとつ、すくなくとも近江国のなかではトップの六角氏の居城であれば見た目も大事、というわけで仰ぎ見るような大石垣を組み、本丸へは大階段を上ってたどり着くといった、見た目だけは仰々しい構造にしたものと思います。

ところで、その六角氏を追いやった信長の織田家は、尾張国の守護に斯波氏がおり、その斯波氏がすべてを自分で管理できないため代理として守護代を配し、さらにその守護代に仕える三奉行がいて、その三奉行の中のひとりが信長の祖父であり父です。

信長ははじめから六角氏を駆逐しようとしたのではなく、足利義昭を上洛させることで新将軍を擁立するため、自領の美濃から京への通過点にあたる近江の守護大名・六角氏にたいして将軍の上洛に協力するよう丁重に要請しています。それにたいして六角氏は、「守護代のそのまた奉行程度のハナタレがなにさらしてんねん」と憤り拒否したのでしょう。もちろん高位の六角氏が下品上等の大阪弁を使うはずはなく、近江言葉かなにかで。

しかしすでに下剋上の時代、勢いそのままに突きすすむ信長にかなうはずもなく、一蹴されてしまいます。

観音正寺

観音正寺(かんのんしょうじ)は観音寺城の城内に含まれており、縄張図でよく見ると、本丸ではなくこの観音正寺を中心にして無数の(1000以上あるとか)曲輪が配置されているかのようです。

一説では、そもそもはこの寺があり、この寺の伽藍を城(砦)として機能させ、そこから徐々に拡大拡張していまの観音寺城になったのではないかとも言われています。

きぬがさ街道を歩いてJR能登川駅へ

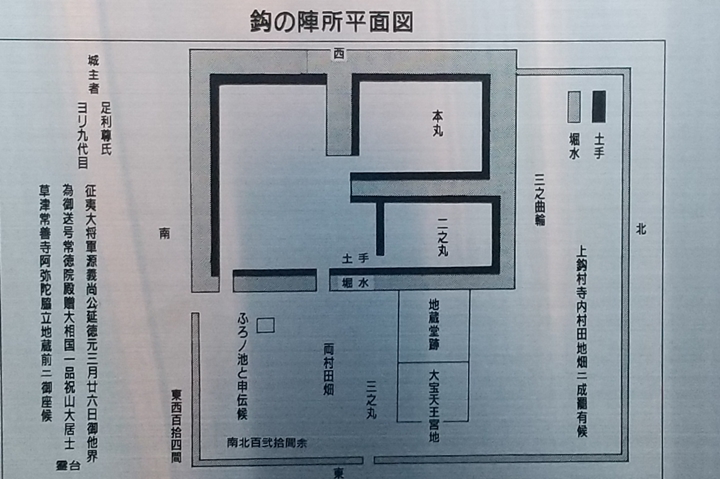

鈎の陣跡

最後にJRにのって能登川駅から栗東駅まで移動。そこから歩いて鈎の陣(まがりのじん)跡に向かいます。

観音寺城は2度大きな戦いを経験したと書きましたが、最初は応仁の乱において。そして応仁の乱の収束後、六角氏がどさくさに紛れて(?)公家の荘園を横領するなど勝手放題をつづけるため、ついに幕府の親征が行われます、長享・延徳の乱とよばれるものです。

率いるのは足利義政と日野富子の愛息であり9代目将軍・義尚(よしひさ)。鈎(まがり)とよばれるこの地に陣をしき、六角氏と向かい合います。ところが義尚は度をこした酒色のためすでに身体をこわしており、無念にも陣中で没します。

【アクセス】JR安土駅から登山口まで20分、山頂まで1時間、城見学と下山(日吉神社まで)に3時間、18000歩

【料金】繖山の入山料 500円(ただし観音正寺または桑実寺の拝観料の名目で徴収されるため、歩くルートによっては支払い義務が生じないことがある)

【満足度】★★★★☆