信長の夢の跡・安土城址と安土の郷を歩いてみる

【滋賀県・近江八幡市安土町 2022.2.26】

織田信長によって築かれた安土城は、それまでの城の概念にはおさまらない、独創的な縄張りと意匠で威容を誇っていたといわれています。

そもそも守るための城ではなく、見せること、さらには魅せることに重きをおいていました。

真っすぐ上へとのびる大手道からは、登りながらに山上の金色の望楼をもつ天守(天主)閣を見上げます。絢爛豪華に飾られた、その天守にはまさに天主、神たらん信長が住まわっていました。

安土駅

安土駅は、駅でもあり広告塔でもあり。

安土城址

本来城の階段は敵の侵入や攻撃をふせぐ目的で途中に虎口をつくって屈曲させたりするものですが、この安土城は視覚効果を計算して一直線に上りあがってゆく、きわめて特異なつくりになっています。

ところがその一番の見せ場の長階段がこれです。

土日は工事をしないのなら、道具を片付けてもらえないのかねえ。

安土城はなにが画期的だったのか

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/539262

上の2枚は羽柴秀吉邸の跡地とつたわる場所です。

上下2階に分かれているのは、いまでいうメゾネットタイプではないですか。このあたりにも斬新さがうかがえます。きっと下の階に厩舎や薪置き場、あるいは小者の寝場所などがあり、上の階にあがると秀吉の生活空間があったのでしょう。

それにしても上階から前方に見えるのは総見寺のはずですが、みごとにブルーシートで覆われています。てことは見れないということですかね。(結果:やはり立ち入ることはできませんでした)

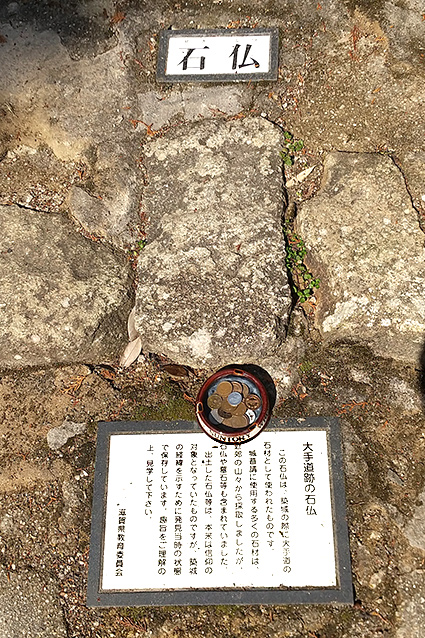

石階段に、石なら何でもとばかりに石仏が押し込まれています。

これは信仰心の有無ではなく、この当時はよその城から石垣をこわして持ちかえる、あるいは近在の社寺から石仏、墓石、石塔なんでもござれとすべて使って、より早く城を完成させることが普請役の腕の見せどころでした。

姫路城にはどこから持ってきたのかでかい石棺を門柱のごとく立てて使っていますし、奈良の郡山城には石仏をよりによって逆さまにはめ込んだ「逆さ地蔵」なるものもあります。

黒金門跡

今までと異なりここで階段が90度右に曲がり、虎口が造られています。

ここに黒金門とよばれる立派な門があったそうで、ここからは防御をかんがえた構造になっているわけです。

ところで安土城には「蛇石」とよばれる7000人のひとが命がけで運んだ巨石があったはずで、使われるとすればメインゲートにあたるこの黒金門周辺に配置されているはずなのですが、完全に行方不明になっています。

信長本廟

信長の本廟もここにあります。

秀吉が遺品を埋葬してここを本廟としたそうです。

ところで次男・信雄(のぶかつ)がどうしようもない愚物で、信長が討たれた直後になにを血迷ったか、この安土城に火を放ってすべてを消失させてしまったとの説がありますが、これは大ウソです。

この話は宣教師が書き残したものですが、おそらくはキリスト教に理解を示さない信雄憎しでいい加減に書いたものと思われます。

総見寺

安土城復元には費用も大きな課題

https://www.sankei.com/article/20190130-WJDOGJCWR5L2LIYL5IJSZRJ7LI/

ところで安土城築城の苦労譚については、山本兼一氏の小説「火天の城」がなかなか良かったです。

文芸の郷

文芸の郷とよばれる地区へむかいます。

田畑の中にセミナリヨ(神学校)を模したと思われる建物が3棟見えます。

これは斬新とたたえるべきなのでしょうか、ためらわれます。

後方に見えるのは六角氏の居城(観音寺城)があった繖山(きぬがさやま)です。

「信長の館」に入りました。

ここの展示は大変興味深く楽しませてもらったのですが、いっさい撮影禁止ということなので、エントランスだけ撮影しました。

それにしても、お粗末な – – –

安土をぐるっと一周した形で、いったんJR安土駅にもどります。

それにしても何もない。

不謹慎な言い方ですが、町としては信長頼みで観光収入に依存するしかないのでしょう。

農道を歩いていると、こんなマンホールがありました。

「永楽通寳」(えいらくつうほう)は信長の家紋です。

織田家はもとは織田木瓜(おだもっこう)を家紋としていましたが、信長の代になってからは主にこの永楽通寳を軍旗に使っていたようです。

なお、ANZUCCIですが、当時のポルトガルの宣教師らが、「安土」のことを「ANZUCCI」と書いていたことによるそうです。

慈恩寺浄厳院に立ち寄ります。

ここは信長の庇護のもと、この地に建てられた浄土宗の寺ですが、「安土宗論」が行われた場として有名です。

安土宗論は、法華宗が負けるようにあらかじめ仕組まれた八百長だった?

https://raisoku.com/6309

【アクセス】JR安土駅より徒歩

【入場料】安土城址700円 信長の館610円、安土城郭資料館200円

【満足度】★★★☆☆ (安土城址の工事が致命的でした)