北条氏の源をたどれば、興国寺城そして韮山城

【静岡県・沼津市 2024.1.16】

駿河の興国寺城は、戦国時代には北条氏、今川氏、武田氏の勢力争いのいわば境界地にあたり、それぞれに奪い奪われを繰り返します。さらに信玄の今川氏討伐、信長の武田氏討伐、秀吉の北条氏討伐を経て豊臣氏の勢力下におかれ、その豊臣氏は家康に滅ぼされ最後には徳川氏が支配者になります。

興国寺城の歴史を見ていると、戦国時代の大物がずらりと登場することになるのですが、源をたどれば北条氏の始祖・伊勢宗瑞(あるいは伊勢新九郎)のちに北条早雲とよばれる、これまた大物に行きつきます。

宗瑞が京の都において幕府の仕事にかかわっていたころ、駿河の今川家では8代当主・義忠が戦死しますが、嫡男が幼少であったため家督争いがもち上がります。その義忠の正室が宗瑞の実姉であったことから、宗瑞は駿河に呼ばれ調停役を務めることになります。

ここで二つの説があります。宗瑞の知略で相続争いは血を見ることなく無事に解決したというもの、そうではなく宗瑞はあくまで幕府の代表として赴いたため幕府の威光のまえに逆らうものがなく無事解決したというもの。

どちらにしても宗瑞の計算された立ち回りがあったからこその無事解決であり、この時点ですでに宗瑞には一旗も二旗も上げる覚悟があったということではないでしょうか。

たしかに宗瑞はこの上首尾の調停の功により富士下方12郷をあたえられ興国寺城の城主となります。

(ちなみにこの当時、駿河の国は7郡59郷で成りたっていたようなので、宗瑞はその2割ほどをもらい受けたことになります。あきらかに幼い当主の後見人的な立場を得たものと考えられ、同時に大きな発言権と実行力を手にしたとも言えます)

興国寺城へ

興国寺城へは、JR原駅から20分ほど山麓に向かって歩きます。場所によって富士山の頭の部分がちょこちょこ望見できます。

大阪から夜行バスで沼津駅に着いたのが早朝5時半ごろ。そこから洗顔したり荷物をコインロッカーに預けたりで6時過ぎの電車に乗り、原駅に着いたのが6時半ごろ。その時間帯にはまだ薄暗くて写真撮影どころではありません。

じつはこの写真は、興国寺城を見学のあと帰りしなに撮影したものです。

本丸から天守台へ

大空堀

JR原駅

JR原駅に戻ってきました。

この時点で朝8時。6時半に駅を出たので徒歩の往復ふくめて所要1時間30分でした。

韮山城へ

足利幕府は京に本拠を置いていましたが、関東10か国を統治するため鎌倉にその行政拠点となる鎌倉府を設置していました。ところが5代鎌倉公方・足利成氏が関東管領・上杉某を謀殺したことから騒乱が勃発します。そして足利成氏が自己本位な立場を固めるため鎌倉府は実質的に機能しなくなります。

京の御所に住まう8代足利将軍義政は、対抗策として足利成氏を解任し、正式な鎌倉公方として異母兄の足利政知を関東へ送り込みます。しかし成氏の抵抗と、関東一円にひろがる戦火のため鎌倉には入れず、手前の伊豆の堀越(いまの静岡県伊豆の国市)に駐留することになります。

一方の成氏も鎌倉に留まることの危険を察し、下総の古河城(いまの茨城県・古河市)に拠点を移します。

このため政知を「堀越公方」、成氏を「古河公方」とよび、本来の鎌倉公方が二つに分かれ両者が関東の西と東を別々に統治するする異常な状況に陥ります。(のちに享徳の乱とよばれる)

ここまでは前置きです。

さて足利政知は鎌倉に入れないため堀越に腰を落ち着けることを決め、近くの小高い山に城を築きます。これが韮山城です。

そして政知が亡くなったとき、やはりここでも家督争いが起きます。そして他家の家督争いに便乗してくる輩がやはりここにもいました。それが伊勢宗瑞であり、堀越公方を追いやり伊豆の国を占有したことから北条家躍進の歴史がはじまり、それは同時に下剋上の世すなわち戦国時代のはじまりでもありました。

興国寺城を見学したあと、JR原駅から三島にむかい山中城を見てきました。

そのためJR韮山駅についたときには午後1時を回っていました。

韮山城・本丸へ

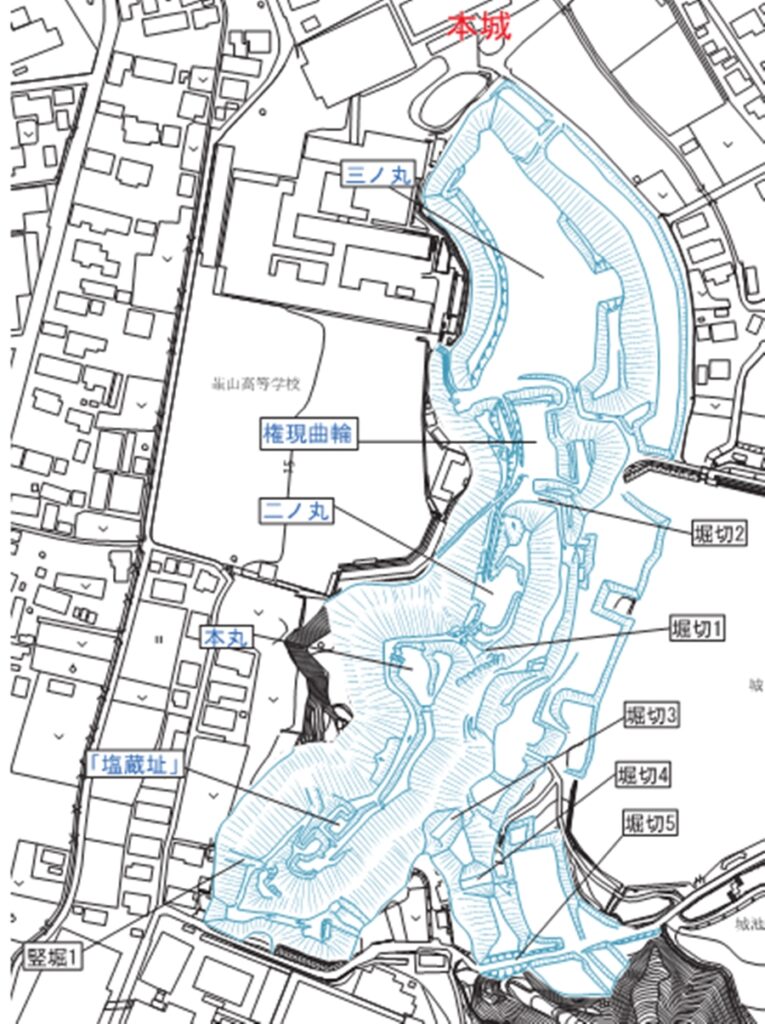

韮山城麓にあった案内板は見づらいものゆえ、伊豆の国市HPより「韮山城跡の構造と変革」から一部抜粋して掲載します。

池、水堀

韮山城は土塁、堀切など防御機能が手薄なように感じたのですが、背後にあった池が当時はもっと広範囲に水をたたえ、さらにその水をひいて四方を水堀で囲繞していたようです。

とは言え、過去に早雲の居城として本の書面やPCの画面でたびたび出会ってきたので、すっかり頭の中でイメージが膨らんでしまい、もっと大規模なものを期待していたため少々肩透かしではありました。

韮山城見学のあとは、散歩がてらJR田京駅まで歩きました。

【アクセス】JR原駅~徒歩20分~興国寺城 / JR韮山駅~徒歩15分~韮山城

【満足度】興国寺城★★★★☆、韮山城★★★☆☆