播磨の高砂市に生石神社をたずねる

【兵庫県・高砂市 2024.3.2】

大阪からJR神戸線にのって加古川駅をすぎると宝殿駅につきます。

なんとも立派な駅名ですが、ここから西へ2kmほどのところ岩山の中腹に、その岩盤をけずって造った(正確には造りかけた)石の宝殿があり、そこから宝殿駅と命名されたようです。

10代崇神天皇の時代に疫病がはやり、その平癒と平安のため天皇の勅願によりこの石の宝殿を御神体として創建されたと伝わるのが生石神社です。生石神社は「おうしこじんじゃ」と読みます。なぜそう読むのかは不明です。

不明というと、なぜここに石の宝殿が造られたのか、そもそもこの巨石は宝殿として削岩されたものなのか、そういったこともすべて不明です。

生石神社

むかしから播磨には岩山が多くあることは知られていたようで、いま奈良や大阪にのこる古墳のなかに収められている石棺は、このあたりから巨石を切り出して運んだとの説もあります。

生石神社の御神体とされているこの巨石については、日本史に前例を見ない巨大な石棺をつくろうとして途中で断念したのではないかとの説があります。

その説をそのまま信じたのではいまひとつ生石神社にたいしての感興がもりあがりません。

生石神社につたわる由緒を聴くと、いかにも科学的根拠のない故事とはわかっていても、見て楽しむという観点ではずっと興味がわいてきます。

そのまえに生石神社がまつる大名牟遅神(おおなむちのかみ)について書いておきます。

別名は大国主神(おおくにぬしのかみ)、すなわち日本の国づくりをした神様です。

兄弟が八十(たくさんの意)いたそうで、性格がやさしくてそのため兄弟の中ではいじめられっ子でした。あるとき因幡で美人とほまれ高い八上比売(やがみひめ)に求婚しようと八十の兄弟が列をなして歩みますが、大名牟遅神は兄弟たちの荷物を大きな袋に入れて担がされ最後尾に従うことになります。

ここから先は有名な因幡の白兎の話につづきます。

その因幡の白兎の後の続きですが、助けられた兎から八十の兄弟の誰でもなく大名牟遅神あなたが八上比売を得ることになるでしょうと予言されます。

そして兄弟たち一行が八上比売のもとについたところ、本人の口から貴方たちのだれでもなく大名牟遅神と結婚したいと告げられます。兄弟たちは怒り、大名牟遅神を殺してしまうことを企て、そのため大名牟遅神はなんども危機に陥りますが、八上比売の救けもあってなんとか逃げのびます。

それにしてもなぜ兄弟から命まで狙われねばならないのか、思いなやむ大名牟遅神に、ここに居ても兄弟からの暴力がつづくだけなのでスサノオのもとへ行けと、天の声がつげます。

こうして須佐之男命(すさのおのみこと)のもとで、その娘と結婚するとともに様々な試練を与えられますが、ついに国づくりの神となることを認められた証に太刀と弓矢を与えられ、葦原中国(土地としての日本全土)に国づくりをするため赴きます。

※因幡の白兎は、兎が皮をはがれ素っ裸にされていたため素兎(しろうさぎ)とするのが正しく、白い兎であったとする記述はどこにもありません。

※おおきな袋を肩にかけダイコクサマが来かかると、と歌われるダイコクサマは大国主神を音読みした大国様で、大黒様とは違います。大黒天はインドの神様が日本化したもので、肩にかけているのは七宝(財宝ではなく精神的な宝物)を入れた袋です。

生石神社の社史によると、大名牟遅神は少名毘古那神(すくなびこなのかみ)とともに、出雲から播磨へとやってきます。

そして国土を鎮めるにふさわしい石造りの宮殿を建てようと一夜のうちに大方つくりあげたところ、近くで土着の神が反乱を起こします。

無事に反乱は鎮圧するのですが、夜が明けてしまったため宮殿づくりは途中やめ、しかも横倒しになったまま、それでも大名牟遅神と少名毘古那神の霊魂が宿るということで、以後は石の宝殿と呼ばれ、大切に守られ崇められているそうです。

大名牟遅神の生い立ちといい、石の宝殿の由緒といい、現実的にはとうていあり得ないし、それどころか作り話といえばそれまでなのですが、神話は神話として、史伝は史伝として寛容に受け止めるなら、遺跡見物はずっと、ぐっと楽しくなります。

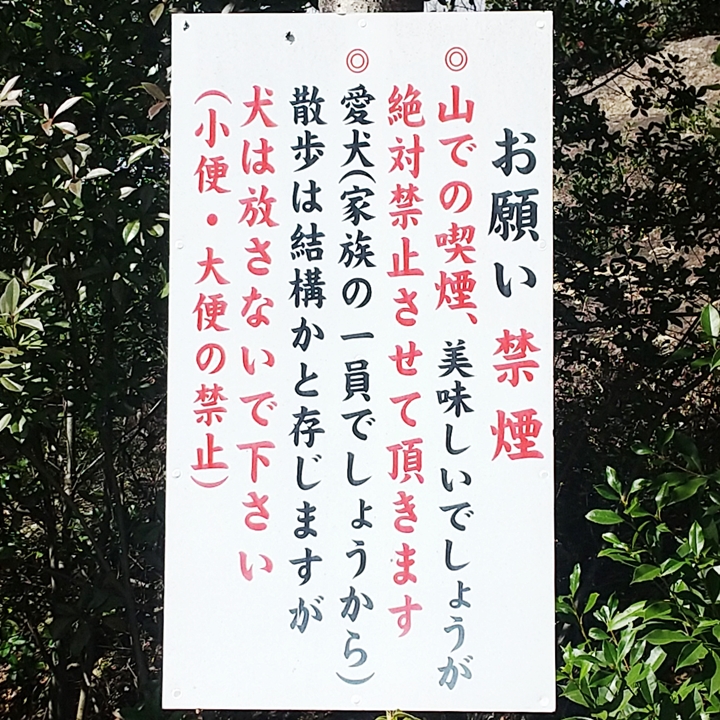

石の宝殿を横目に岩階段を下っていると、このような立て看板がありました。

同じ注意書きでも、表現の仕方でずいぶん違います。

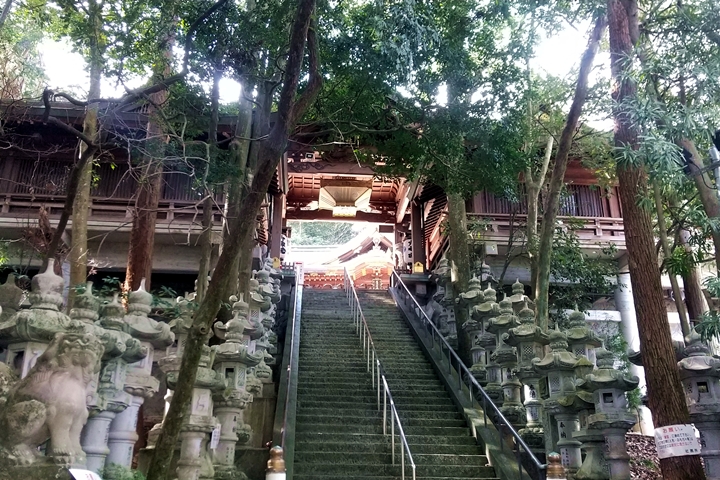

実は、生石神社についた時には近所の高校生が体力強化のため、畏れ多くも神社の階段を集団で駆け上がっていました。

鳥居をぬけるとそこは神域です。神域の階段を運動がわりに駆け上がるなど、本来なら神社側が許すはずもないのですが、さきほどの立札をみて納得できました。

神社側は、それが若者のためになるのであればと、寛容なきもちで、鷹揚に許可しているのでしょう。

心あたたまる、たのしい参詣ができました。

曽根天満宮

生石神社だけではあまりに物足りないので、30分ばかり歩いて曽根天満宮を訪ねました。天満宮といえば、梅。

ここも梅園があるようで、見頃のはずです。

鹿嶋神社

さらに4kmばかり北へと歩いて鹿嶋神社を訪ねます。

ここは播磨の山、たとえば高御位山などへの登山口ともなっており、神社のHPに、「宗教的な施設ではございますが、日本の伝統や自然に親しむ目的でお越しいただければ幸いです」と書いてあり、「当神社では365日(夜間を除き)神職や事務員がおりますので、お気軽にお声がけください」となっています。

たいへん大らかで、親切な神社のようです。

※鹿島大神は武神、軍神であると同時に安産の神様でもあります。

【アクセス】JR宝殿駅~生石神社~曾根天満宮~鹿嶋神社~JR曽根駅 / 18000歩、4時間

【満足度】★★★★☆