岐阜・可児市へ、明智城と美濃金山城をたずねる

【岐阜県・可児市 2024.3.13】

今日も「青春18きっぷ」をつかっての見て歩きになるので、通常はなかなか行きがたい遠方まで足を伸ばすことにします。

前々から見に行きたかった、岐阜県・可児市にのこる美濃金山城について電車の連絡などを調べていたところ、最寄り駅が名鉄の明智駅。もしやと思って地図をよくみると、駅の北と南に位置するものの、明智城跡がおどろくほど近いことに気づきました。

駅からの距離も調べて、朝7時過ぎに自宅をでて、11時半に明智駅着。それから歩きはじめても二つの城をめぐることは十分可能です。

楽しみが二倍になりました。

明智城跡

可児市のパンフレットやWEBサイトには、ここが明智光秀の生誕地であり、落城するまで30年間(すなわち30歳まで)ここで暮らしていたとされています。

それゆえに明智光秀の像がたち、また写真には映していませんが明智光秀生誕地のノボリが各所ではためいています。

(WEBでみたところ、この城をくだった近所には、明智光秀産湯の井戸まであるようです。)

残念ながらここが明智氏の城であったことは確かですが、光秀の生誕地であったという確証はほとんどありません。

なぜならば明智家の家系譜には「光秀」の名は見られず、また明智家の主流にはその名前のなかに「光」も「秀」の字も見当たらないため、おそらく支流であろうと、(可児市の関係者をのぞく)大方の歴史家のあいだでは考えられています。

観光客を呼ぶために、あの手この手をつかうのは全国どこも同じですが、そのために誤った歴史認識をひろめるのは、きびしい言い方をすると、産地偽装をして物品の販促につとめるのと似たようなものだと思うのですが。

城跡そのものにひどく手を加えていないのがせめてもの救いではありました。

美濃金山城跡

美濃金山城まで、およそ6kmほど北へと歩きます。

美濃金山城は「美濃のマムシ」とよばれた斎藤道三の命により、養子である斎藤正義が烏ヶ峰城として築城します。

その正義が、さきに訪ねた明智城のさらに南東にのこる久々利城の土岐某に討たれてからは土岐氏の守る城となりますが、やがて織田信長の美濃侵攻にともない奪い取られます。

信長はこの城に森可成(よしなり)を城主として配しますが、可成は浅井・朝倉との一連の戦いの中で戦死。そのあとは、長男も戦死していたため次男の長可(ながよし)が継ぎます。

ところで森長可の弟(可成の三男)が信長の近習であり本能寺でともに討死する森蘭丸です。またあまり知られていませんが、蘭丸の下には、坊丸、力丸とおり、かれらも信長の身近に仕え、本能寺で無念の死をとげています。

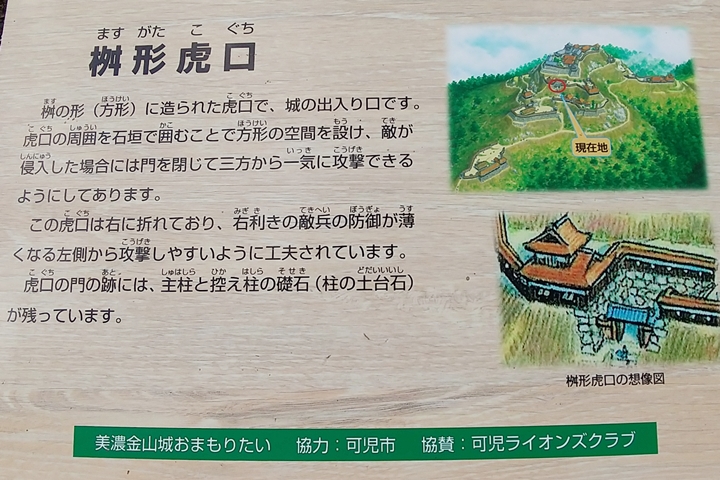

美濃金山城は、関ヶ原の戦いののちに勝者の東軍(徳川方)の手により、敵方の要害として利用されることがないよう徹底して破却されます。

そのため石垣等もおおかた残骸となっていますが、ありがたいことに必要以上に手を加えていないので、じっくり見ているとタイムスリップして往時をしのぶことができます。

本丸からの眺めも、立ち並ぶ住宅を往時の民家に置きかえたらそれほど違和感はありません。

森可成が美濃金山城に移ったのは森蘭丸がうまれた前後ですが、この城で生まれたのではないようです。また元服まえに信長の小姓として召されているので、蘭丸がこの城で過ごしたのはせいぜい幼少期から少年期にすぎません。

城山のふもとは桜がうえられ公園になっていますが、「蘭丸ふるさとの森」と名付けられています。

蘭丸をシンボルにしたがるのは、やはり知名度の差でしょうか。

父・可成のあとをつぎ二代目城主となった長可のために言っておきます。

蘭丸は12歳で信長の小姓となり本能寺で討死したのは17歳で、これといった殊勲も功績も残していません。知名度が高いのは信長に寵愛されずっと信長のそばでつとめていたゆえです。(衆道の関係もあったとか)

対する長可は長島一向一揆攻め、長篠の戦い、石山本願寺の戦いなど数々の戦場で勇猛果敢に目をみはる働きをし、鬼武蔵の異名をとります。そして、なによりも城主であり、れっきとした大名です。

長可の存在が、意図的ではないにしても結果的に蘭丸の陰にかくれてしまうのはあまりに残念です。歴史の中で、とくに戦国時代において森長可は、もっと評価されるべき武将です。

古井の天狗山

古井の天狗山を訪ねての感想といえば、 – – – – – 古井を「こび」と読むことを知ったのが唯一の成果とでも言いましょうか。早々にJR古井駅に向かいました。

【アクセス】名鉄・明智駅~明智城址~美濃金山城址~古井の天狗山~JR古井駅 / 28000歩、5時間20分

【満足度】明智城★★★☆☆ 美濃金山城★★★★☆