織田信長絶対絶命の危機、金ケ崎からの脱出

【福井県・敦賀市 2024.3.15】

明日3月16日に北陸新幹線が延長開業され、東の金沢から福井・敦賀までの運行が始まります。

しばらくの間は新幹線開通祝いの余波で敦賀も観光客で混むのではないかと懸念し、なんとかそれまでにと思いながら伸ばし伸ばしになっていたのですが、ぎりぎり前日になって青空にも恵まれることを確認しました。

それでは出発します。

JR敦賀駅

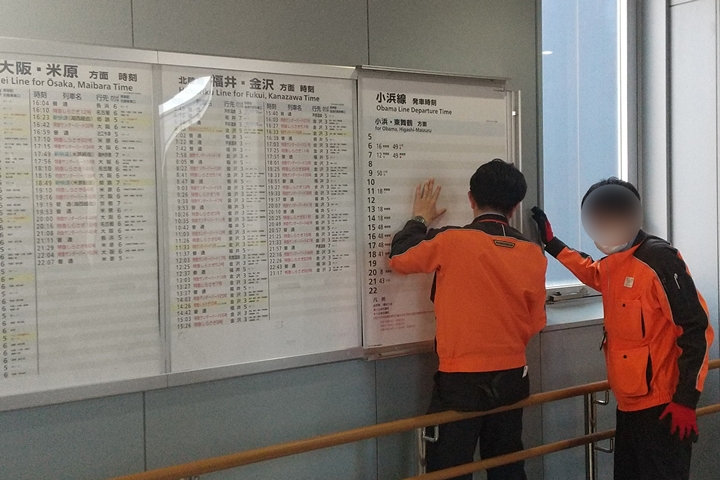

開業初日もいろいろ新鮮な光景が見られるのでしょうが、開業前日もなかなか興味深いものが見れました。

ちなみに駅構内でも以下のとおり – – –

気比神社

気比神社(けひじんじゃ)は越前の一之宮、すなわちかつての越前一国のなかでもっとも格式の高い神社です。

主祭神は、伊奢沙別命(いざさわけのみこと)ですが、他にも応神天皇に日本武尊にとぜんぶで七神が祀られる、それだけになんであれ我々人間が求めるほぼすべてのことにご利益がある、最強パワースポットとでも言いましょうか。

ともかく参詣しておいて損はない神社です。

この大鳥居は国宝ですが、よく見ると奇異なことに気づきます。

屋根にあたる部分の横木を笠木とよびますが、神紋が五つ並んでいます。(中央は神額により下半分が隠れている)

両端は右三つ巴、日本の歴史上もっとも古い文様で、神社でもっとも多く使われています。

内側ふたつは五七桐、もとは天皇家の家紋で、足利家や豊臣家など政権を任せられるものに下賜された歴史をふまえ、現在は日本政府の紋章となっています。

鳥居の神額にかくれた紋は見えにくいので、門扉の神紋をばっちり写しておきました。

神額にかくれた、中央の神紋は菊御門、いわずとしれた天皇家の家紋です。

この神社には応神天皇あるいは仲哀天皇、神功皇后が祀られているだけでなく、そもそも日本武尊ら日本の神様は天皇家の先祖ということになるので、まっとうな理由で菊御紋が使われています。

菊御紋なんて我々庶民には縁もない、なんてことはありません。パスポートをお持ちの方は表紙をみてください。

日本国民は皆この菊御紋に守られているわけです。

ところで話を元に戻して、はじめに鳥居に奇異な点があると書きましたが、実際に三つの神紋がならんでいる鳥居(三つの神紋をもつ神社)は全国でもたいへん珍しいはずです。

金ケ崎

天下統一をめざし将軍(足利義昭)を擁して上洛した織田信長は、新将軍に拝謁するよう周辺の大名に求めます。

そもそもこの時点では信長の力は絶対なものではなく、甲斐の武田、越後の上杉、中国の毛利など格上相手には「あらたな将軍を京の都にお連れしました」と報告するにとどめています。

ところが、近隣の格下(と信長が判断する)大名には、「新将軍に臣下の礼をとれ」と命じます。すなわちこれは「新将軍をかつぎあげた信長の下ににくだれ」と強要したのとおなじです。

なかには南近江の六角氏のように観音寺城にこもって抗う姿勢をしめす大名もいますが、龍が天に上るかのような信長の勢いに圧倒され一昼夜で退散してしまいます。

ところが、完全無視をきめこむ大名がいました。

越前の朝倉義景。朝倉氏は歴史的には南北朝時代にまでさかのぼる、越前一国のれっきとした守護大名です。それに対して織田信長はというと、尾張の守護である斯波氏の、その代官(守護代)の、その家系に属して代官を補佐する、これを小守護代とよびますが、朝倉義景からみれば、まったくの末端の小者にすぎません。

しかも義景は文化をこよなく愛し、越前一乗谷に「北の京」ともみまがう洗練された文化都市をつくり、武人というよりも文人として生きていました。

そんな義景からすると、信長ごとき品格のない成り上がり者が物狂いでもしたのか、くらいに上から目線で見ていたのではないでしょうか。

金ケ崎城跡

金ケ崎城は、南北朝時代に新田義貞がこもったころの城と、朝倉氏が越後一乗谷の出城として使っていたときのものとが一緒になってしまっており、はっきり判別できません。

この月見台とよばれる出曲輪も、新田義貞のころには本丸に相当する場所だったのではないかと考えられます。

さて、「金ケ崎の戦い」ですが、「金ケ崎の退き口」というほうがピンときます。

朝倉義景に完全無視された信長はさずがに怒り心頭に発したようで、さっそく大軍(3万?)をひきいて朝倉征伐に向かいます。

このときの従軍メンバーは豪華です。まだ重臣にはなっていないものの秀吉(当時は木下姓)、明智光秀、援軍として徳川家康、さらに裏切るまえの松永久秀まで加わっています。

圧倒的な軍兵数だけでなく、建前上は将軍に臣下の礼をとらない不届きものを成敗するための出陣ゆえ、織田軍は官軍です。悠然と京、大津から琵琶湖の東岸を北上し、敦賀に着くや、金ケ崎城を一蹴します。

信長と大軍勢が金ケ崎で一息いれて、どれどれ越前一乗谷を蹴散らしに行こうかと腰を上げかけた丁度そのとき、つい先日通過してきた北近江の浅井長政が裏切り後方から迫っているとの報が入ります。

浅井長政は、美人との誉れ高い信長の妹・お市の方を正室として迎えており、信長にとっては義弟ですから逆心するとは想像だにしなかったでしょう。

ここで信長が義弟の裏切りに逆上して返り討ちにしてくれようと我を忘れたならば、この金ケ崎が信長の死所になっていたかもしれません。

なにしろ前には朝倉、背後には浅井、しかも北面は日本海の海原です。

ここからの信長の行動はたんに迅速というだけでなく、見事なものでした。どうしたかというと、「あとは任せた」とばかりに、わずかな近習に護られながらすべての軍勢を置き去りにして電光石火のごとく、逃げました。

大将がさっさと逃げてしまったというのは臆病とか、ましてや卑怯とかで評価するものではありません。

信長が若かりしころ、総勢2万の今川軍に対し、わずか一千余の少兵で敵の本陣に突撃し大将(今川義元)の首を上げたがために2万の敵勢を総崩れに追い込んだのが桶狭間の戦いであり、万一にも大将(信長)が討死するようなことがあれば、それですべては終わります。逆に大将ひとりが無地に逃げのびれば、残った軍勢が全滅しても再起の可能性はあります。

天筒山城跡へ

金ケ崎の退け口ですが、秀吉や光秀がみごとに殿軍(しんがり)をつとめたおかげで、信長だけでなく全軍大きな被害なく無事に脱出したといいます。

疑問はあります。

前に朝倉、後ろに浅井だけでなく、北は海にさえぎられる状況で、いかに殿軍がしっかりしていたとはいえ、武将のひとりとて欠けることもなく、3万もの軍勢が軽微な損害だけで無地に逃げおおせるものでしょうか。

浅井長政は信長の義弟です。お市の方との夫婦仲もけっして悪くはなかったようです。

長政としてはなんらかの理由で信長を裏切ったものの、どこかに迷いがあったのではないでしょうか。結果として逃げ場をつくった、と推理してみました。

今回見て歩いたのとは逆に、天筒山城から金ケ崎城にアプローチする方が城の構造を理解しやすいのではないかと思いました。

【アクセス】JR敦賀駅~気比神社~港~金ケ崎城跡~天筒山城跡~敦賀駅 / 16000歩、4h30m

【満足度】★★★☆☆