伊吹山の南尾根にどっしりかまえる弥高山

【滋賀県・米原市 2024.3.18】

琵琶湖の北東、岐阜県との県境ちかくに名峰・伊吹山はそびえています。

その伊吹山ですが、昨年夏の大雨で登山道というよりも斜面そのものが広範囲に崩落し、現在も登山禁止になっています。この崩落の様子はネットで『伊吹山 崩落』で検索し『画像』をクリックすれば生々しい現場写真を見ることができ、さすがに好きこのんで登ろうとは思いません。

ところが山をよほどあまく見ているのか、あるいは禁止されると逆に登りたくなるのか、登山禁止になって以後もこの伊吹山の山頂をめざす人は絶えることなく、とうとう今年2月に、アルパイン登山(岩登り+山登り)をしていたとの情報もありますが、登山客が落石にあい死亡する事故がありました。

伊吹山の登山道が復旧するのは公式にも長期間を要するとされており、いつになるのか気長に待つしかないのが現状です。

ところで、その伊吹山の南尾根というか、南前面にこんもり隆起した山があります。伊吹山がそびえているのに対して、この山はまるで伊吹山の前衛山のようにどっしり構えています。それが弥高山です。

弥高山へ

弥高山へはここ上平寺から登ることになります。

ところで上平寺登山口は、弥高山のピークを越えて伊吹山に登るためのものと想定されており、わざわざ弥高山だけにのぼる登山客はほとんどいません。

そのため登山口には「伊吹山は落石のため登山禁止」と札がありロープが張られています。

崩壊、落石は弥高山ピークより先であることは確認していますので、申し訳ないのですがロープをくぐって先に進みました。

京極氏遺跡・上平寺城跡

太平記(原本ではなく、吉川英治『私本太平記』)を読んでいたところ、バサラ大名として知られる佐々木道誉(ささきどうよ)が六波羅探題からの要請で、不穏な動きで入洛をめざす東国の兵を検めるため「伊吹の城」でかまえて監視する場面がでてきます。

さらに逆心をいだく足利高氏(のちの尊氏)が単身で「伊吹の城」を訪れ、歓談のうちに道誉を倒幕側にひきこむという場面もあります。

そこから「伊吹の城」に俄然興味を抱いてしらべたところ、この上平寺城にたどりついた次第です。

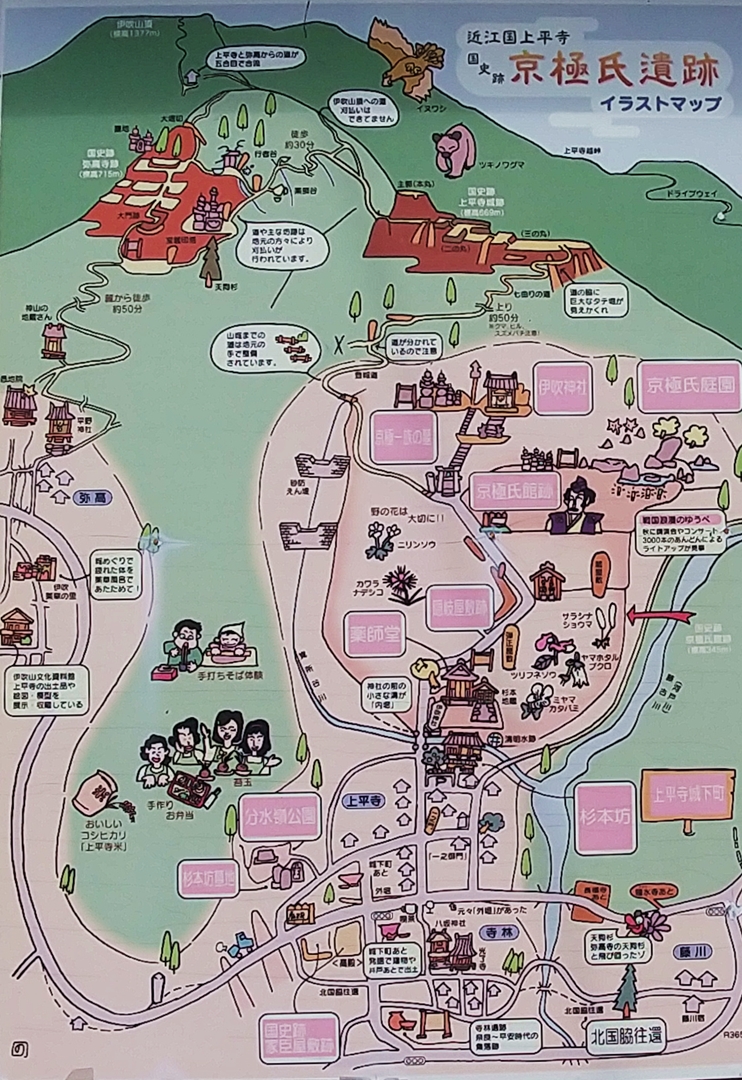

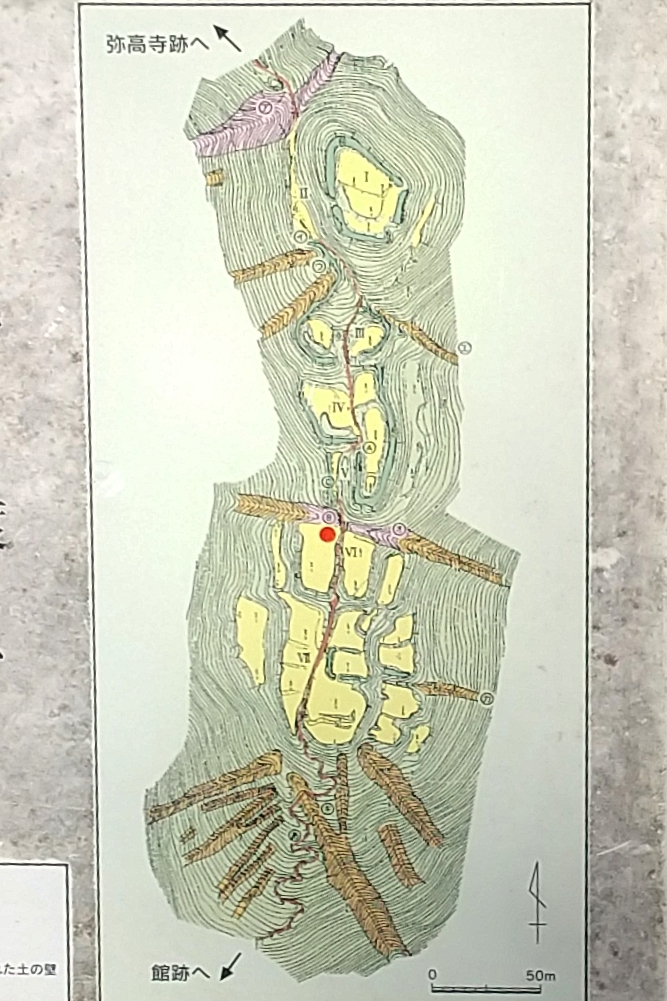

案内板からもわかるように、上平寺城は弥高山の麓から山頂近くまで斜面にそって展開し、さらに山頂から反対側には弥高寺跡がのこっています。

山上の上平寺城跡

佐々木氏は59代宇多天皇の流れをくむ近江の氏族で、鎌倉時代にいくつもの分家をし、そのなかで六角氏と京極氏がもっとも著名なのではないでしょうか。

六角氏は六角(京洛中の地名)に屋敷があり、京極氏はおなじく京極に屋敷があったため、各々そう呼ばれていますが、正式にはともに佐々木氏です。

そして佐々木道誉は京極家に属しているので、この京極遺跡である上平寺城は、太平記のなかで佐々木道誉が東国からくる討幕軍を牽制するためにこもった城であることはまちがいありません。

弥高山山頂~弥高寺跡

弥高山の山頂が伊吹山5合目となっています。高度ではなく、道程の半分あたりまで達しましたという意味での5合目だと思うのですが、ここまでの道程に関しては、崩壊や落石の現場はありません。

だからといって初心者でも登れます、というつもりはありません。

ただ確実なことは、ここから先は間違いなく危険であり、自分自身で「登山禁止」と決断するのが登山者のマナーでありルールだと思います。

【アクセス】JR近江長岡駅~上平寺登山口~上平寺城跡~弥高山~弥高寺跡~弥高登山口~JR近江長岡駅

【満足度】★★★★☆ /「登山禁止」の札がなく大手をふって登れるのであれば★5つ