鎌倉にて、こだわってのちざっと歩く

【神奈川県・鎌倉市 2024.3.31~4.1】

過去に訪れたことのない鎌倉を訪ねました。

一日半をまるまる鎌倉見物にあてましたが、とてもすべてをじっくり見てまわることはできませんでした。

こだわって見て歩いたのは、鎌倉時代初期の頼朝、実朝ゆかりの地。そして幕府倒幕にかかわる後醍醐天皇の皇子・護良親王と足利尊氏ゆかりの地。

鎌倉幕府を立ちあげたのは源頼朝ですが、3代目将軍・源実朝が26歳の若さで暗殺され頼朝の血筋は絶え、その後は執権・北条氏による統制(というよりも支配)の時代がながく続きます。

その北条氏の出過ぎた執政に業を煮やして王政復古をとなえ行動をおこしたのが後醍醐天皇であり、その勅命にこたえて参集したのが、関東では足利尊氏であり新田義貞であり、畿内では楠木正成です。

ところが北条氏をたおして鎌倉幕府を地上から葬り去ったものの、その後はそれぞれの野心や思惑がぞろぞろと顔をだし複雑にからみ合い、ついに足利尊氏の弟で好戦家の直義が、後醍醐天皇の皇子で行動家の護良親王(もりよししんのう)を殺してしまうところから、後醍醐天皇(のちの南朝)vs 足利尊氏(のちの北朝)という新たな争いに発展してゆきます。

鎌倉時代のなかでも、このふたつは激動の時といえます。

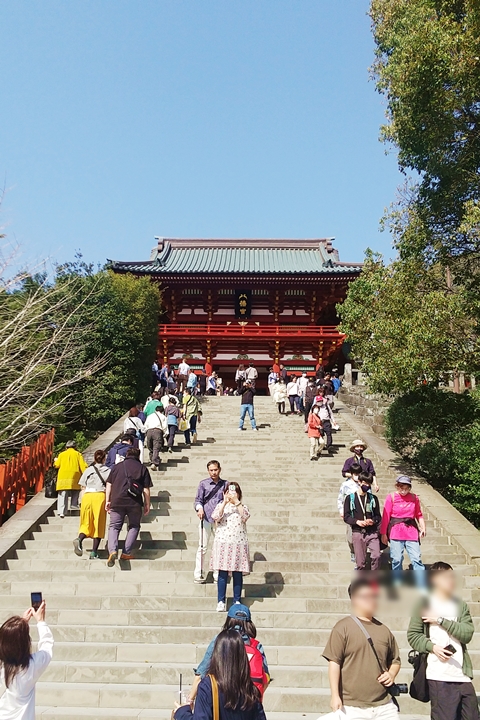

鶴岡八幡宮

八幡宮とは八幡神すなわち応神天皇をまつる、もとは皇室の守護神であり国家鎮護の性格が強かったものです。

総本宮はいまの大分県の宇佐八幡宮、そこから平安京の鎮守として石清水八幡宮が京都の男山に勧請されたことで八幡信仰がひろまります。

河内源氏の棟梁・源頼義が相模守として赴いてのちこの地に鶴岡宮をなして勧請します。

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてからは源氏、ひいては鎌倉の守護神として崇め、壮大な鶴岡八幡宮へと変貌してゆきます。

実朝の暗殺については、武士としてははじめて右大臣に任じられたことから鶴岡八幡宮への参賀をおこないますが、その帰りにこの大石段において斬られたと伝わっています。

直接手をくだしたのは、甥の公暁。理由は2代将軍・頼家を追放し殺したのは叔父の実朝であると妄信し、親の仇を取るため。

ところが『吾妻鏡』によると、この参賀にさいして太刀持ちの役を担っていた執権・北条義時は途中で心神違例(めまい)がひどくて役をかわってもらい、そのため難を逃れたとか – – 怪しい。

ここにもやはり北条氏の謀略のにおいがプンプンします。

楼門から中に入ると本宮を前にして参拝することになりますが、左横に宝物殿があります。(入場料200円)

展示品に目をひくほどのものはありませんが、この宝物殿は本宮をとり巻く回廊内にあるため、至近距離から本宮の装飾をつぶさに見ることができます。

(写真撮影はできません)

鎌倉宮

鶴岡八幡宮から鎌倉宮への途中、源頼朝の墓があります。

この地にかつて法華堂なる霊廟があり、江戸時代に荒廃したその跡地を薩摩藩の島津某が整備しあらたに墓を建立したとのことです。

鎌倉宮は、王政復古をとなえる建武の中興に尽力した護良親王(通り名は大塔宮/だいとうのみや)を祀るため、明治天皇の命により建立されました。

※明治維新とは尊王思想により武家(江戸幕府)を排して天皇を上に仰ぐ国づくりを目的としたもので、建武の中興(建武の新政)と基本理念は同じです。

後醍醐天皇の皇子であり次の天皇になるはずであった護良親王が監禁された経緯には陰謀うずまきなかなか興味深いものがあります。

そもそも護良親王は理知、武勇ともにすぐれ、父・後醍醐天皇の悲願である建武の新政をはたすべく大いに活躍します。

いっぽう足利尊氏も後醍醐天皇に臣従し、北条氏すなわち鎌倉幕府を倒すことに大いに貢献します。

ところが護良親王は倒幕後の尊氏の行動から、尊王の姿勢は表向きにすぎず実は北条氏がそうであったように武家政治を復活させる、言い換えると自分=足利氏がもとの北条氏に取って代わろうとしていると疑い反発します。

そのころ尊氏がどのように考え倒幕後の処理を進めていたのか確実なところはわかりませんが、尊氏は尊氏でなにかというと突っかかってくる護良親王の存在が邪魔になってきます。

ここに阿野廉子という後醍醐天皇が寵愛する妃がいました。もちろん皇后(第一位の妻)ではなく、それゆえ護良親王の母ではありません。

尊氏本人なのか側近なのか、ともかく足利方のものがこの阿野廉子に近づき、護良親王がその地位にあるかぎり、阿野廉子の息子である義良親王(のちの後村上天皇)が将来天皇になる見込みはないと吹き込みます。

その後はよくある話のとおり、後醍醐天皇は廉子の色香にまみれた讒言に惑わされ護良親王からすべての実権を奪います。

(次期天皇であるはずの実子を、写真にあるような牢に監禁させたかとなると疑問ではあります)

浄光明寺

足利尊氏は後醍醐天皇と対立したのではなく、後醍醐天皇を強力にサポートする新田義貞に下心があることを見抜き、その義貞を討つべく挙兵。ところが新田義貞には後醍醐天皇がついているため相手は官軍、自分は賊軍となってしまうことを回避するため独自に光明天皇をたてたとの説もあります。

(これにより南北朝時代がはじまります)

足尊尊氏ばかりが有名ですが、弟の直義の存在を忘れてはいけません。

軍を統率することに関しては尊氏は足元にも及ばないほどで、直義の存在なくして足利氏が最終の勝者になることはなかったかもしれません。

ところがこの直義は直情径行型で、幽閉されていた護良親王をどさくさに紛れて殺害してしまいます。

その事実をふかく受け止め、尊氏はみずからこの寺にしばらく蟄居していたそうです。

源氏山

これで鎌倉でぜひ見ておきたかったものは見終わりました。

あとは一途に(?)観光します。

それゆえ写真の掲載のみとなります。

円覚寺

建長寺

圓應寺

圓應寺に祀られているのは閻魔大王ですが、堂内で像を見ながら読みすすむ閻魔大王に関する話はなかなか興味深いものがありました。

銭洗弁財天・宇賀福神社

高徳院・鎌倉大仏

長谷寺

長谷寺の観音様を拝むには別料金(300円)が要りますが、せっかくここまで来たのであれば、ぜひ観音ミュージアムに入ることをお勧めします。

【アクセス】JR鎌倉駅、JR北鎌倉駅、江ノ島電鉄長谷駅などを利用。健脚の方ならいわゆる観光名所は歩いて回れます。

【入場料】すべて入るとなると結構な金額になります。

【満足度】★★★★☆