古史に思いをはせながら大和三山をまわって登る。

【奈良県・橿原市 2022.3.27】

今日は大和三山を登って回るつもりですが、藤原宮跡地の菜の花が見頃との情報を得ましたので、まずは寄ってみます。

菜の花畑

ドーンと菜の花畑がひろがっています。

右側土手の桜はまだ三分咲きぐらいで、菜の花と桜の競演とはいきませんが、それにしてもこの一面真っ黄色というのも見事です。

飛鳥の里周辺の歴史的風土保護区にある三体の山を総称して大和三山とよびます。

いま菜の花畑の後方に見えている小山が畝傍山(うねびやま)です。

ほかに天野香久山(あまのかぐやま)、耳成山(みみなしやま)をきょう一日でまわるつもりです。

<最終的には時間不足で、畝傍山には行けませんでした>

藤原京

そもそも○○宮とは、天皇の住まわる、いまでいう都のことですが、その遷都の歴史は以下のとおりです。

643年~ 飛鳥京など

694年 藤原京

710年 平城京

784年 長岡京

794年 平安京

なぜ藤原京から平城京へ遷都したのか

https://rekisi-daisuki.com/entry/2015-07-26-003937

天野香久山へ

神社といえば、鳥居をくぐり、拝殿があり、その後ろ(奥)に本殿があるものですが、ここ天岩戸神社では本殿がなく、拝殿の奥に天岩戸が御神体としてむき出しで祀られています。

天岩戸は全国にたくさんありますが、ここのはずいぶん小さめです。天照大神がいかに小柄であったとしても、この岩窟に身を隠すことはできないでしょう。

天野香久山に登ってみます。

登山口は天岩戸神社のすぐ近くにありました。

このあたりに伝わる民話によると、この岩が日毎に膨らんで、ある夜赤子の鳴き声がするので村人が外に出てみると、それまではいつも闇夜だったのが空にはお月様があり、翌朝天野香久山に登ってみると、岩はしぼんで、そして真中にお月様が出てきた跡とおもわれる白い線が残っていたとか。

池のほとりに立派な桜が咲いていました。

興福寺

この興福寺の歴史も古いです。

物部守屋(もののべのもりや:古墳時代の豪族)が仏法崇拝に反撥して飛鳥の橘寺に火をつけて焼いてしまったところ、金堂に祀られていた地蔵菩薩が天野香久山の山頂へ逃れます。

それを知った聖徳太子が天野香久山の麓に寺を建立して、その地蔵菩薩を丁重に祀ったのが始まりだそうです。

八釣山という名前にちなんでいろいろ釣ってあるのか調べてみましたが、わかりませんでした。

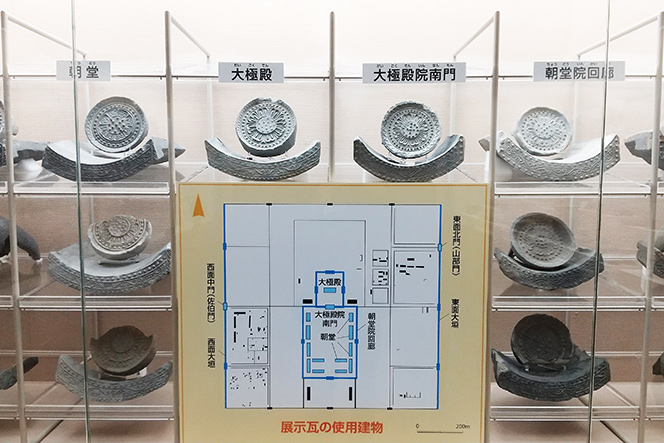

藤原京跡資料館

ここはたいへん見ごたえのある展示館ですが、入場無料で、写真撮影ぜんぜんOKです。

他の人が話しているのを聞くともなく聞いたのですが、国から潤沢な活動費が出ているようで入場料などにたよる必要がないようです。

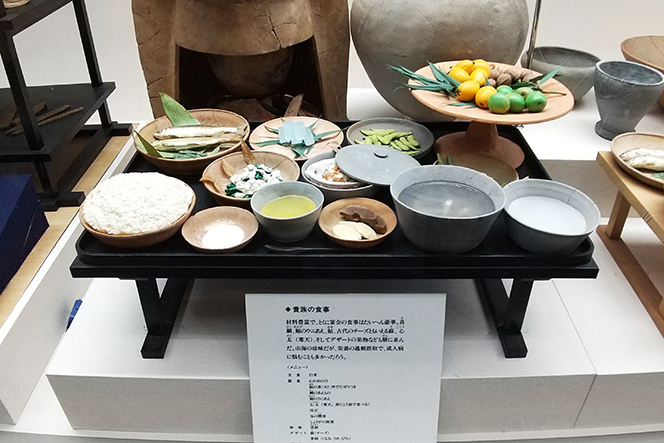

展示内容をいくつか並べました。

藤原宮時代(いまから1300年以上前)の庶民の食事が、いまの自分の食事(たとえば昼食)と大差ないのがなんとも哀しい。

このあと耳成山へと向かいます。

耳成山

山頂まで登ってみましたが、何もなく眺望もありませんでした。

陽がかたむいてきたので、畝傍山は今回はパスします。

【アクセス】JR畝傍駅から 近鉄大和八木駅まで歩きました。 27,000歩

【料金】すべて無料でした

【満足度】★★★★☆ (ちょうど見頃の菜の花もふくめて)