奈良・明日香村にて、飛鳥の里をあるく

【奈良県・明日香村 2022.4.17】

ややこしいのですが、飛鳥文化の遺構がのこる地域を飛鳥の里といい、奈良県の明日香村にあります。

大阪から電車でくると、近鉄・飛鳥駅で下車しますが、駅近くのコンビニは「○○明日香店」となっています。

要は、地名としては明日香、文化としては飛鳥ということなのでしょう。

なにはともあれ、明日香村の飛鳥の里を歩いてみます。

飛鳥駅から歩きはじめる

高松塚古墳

2月に見にいった大阪・堺の仁徳天皇陵古墳とくらべると、あまりにも小さいです。

仁徳天皇陵古墳は墳丘の長さ486m、前方後円墳の後円の直径だけで249m。

高松塚古墳は直径23mと18mの2段式の円墳で、高さは5m。

仁徳天皇陵古墳が5世紀につくられているのに対して、こちらはずっと後の飛鳥時代(6世紀末~8世紀初)につくられています。それゆえ技術的な問題で小さくなったのではなく、貴人を古墳に埋葬する慣習がそろそろ終わりに近づいており、労力をかけて巨大な古墳をつくることがなくなっていたようです。

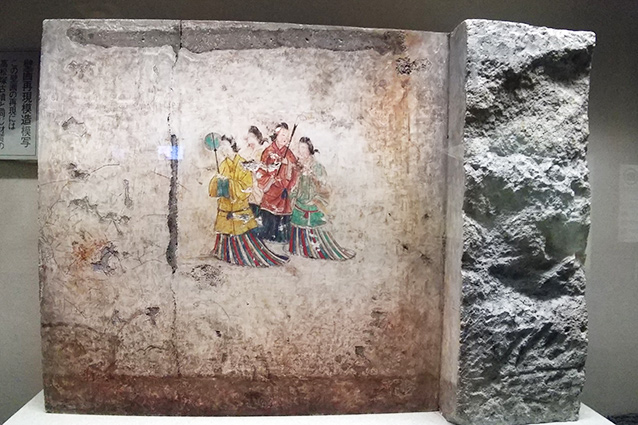

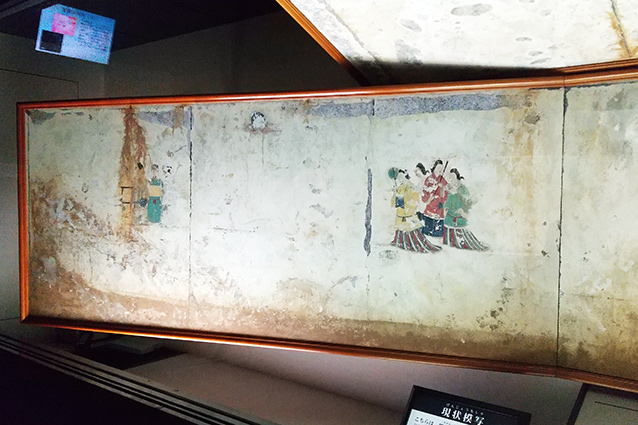

隣接する高松塚壁画館に入ります。

古墳自体を小さくまとめる代わりに、壁画をえがき美しく飾ることに注力したのでしょうか。

1972年、この色鮮やかな壁画が発見され大きく報じられたのをかすかながら記憶しています。

ここから歩いて20分ほど南にあるキトラ古墳に向かいます。

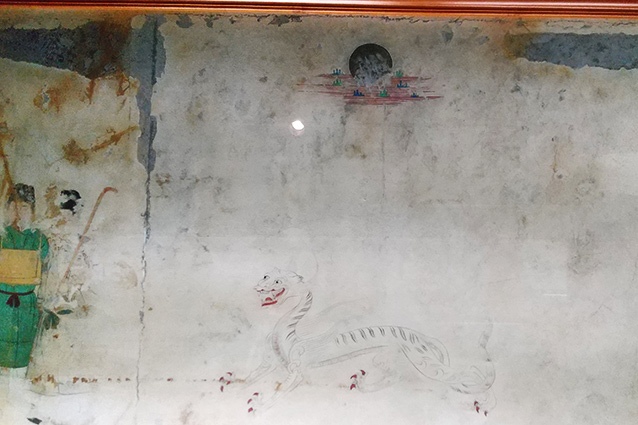

キトラ古墳

キトラ古墳はむかし亀虎古墳と書いていたそうです。

名前の由来は、壁画に亀と虎の絵が描かれているから、あるいは昔の集落の北西方向にあって、北を司る亀と西を司る虎から名付けられたなど諸説あるようです。

ここはさらに小さくて、基部が直径13.8m、上部が9.4m、高さは合わせて3.3mだそうです。

地下部分に「キトラ古墳壁画体験館」という資料館があります(入館無料)

キトラ古墳の周辺も公園になっていました。

もっとも大阪市内に住む身からすると、村全体が公園のようです。

古墳・巨石

きらら古墳から北へ向かい、高松塚古墳、飛鳥駅を過ぎ、さらに北へ進むと梅山古墳(欽明天皇陵)につきます。

キトラ古墳から2kmぐらいなので散歩がてらに歩くと良いです。

梅山古墳のすぐ近くに吉備姫王の墓があります。

ここは墓そのものより、無造作に(?)置かれた石像が特徴です。

まず梅山古墳にねむる欽明天皇の孫が吉備姫王です。

その吉備姫王の孫が天武天皇で、その天武天皇の皇子たちが高松塚古墳やキトラ古墳に埋葬されているのではないかと言われています。

では石舞台古墳をめざして東へ歩いて行きます。

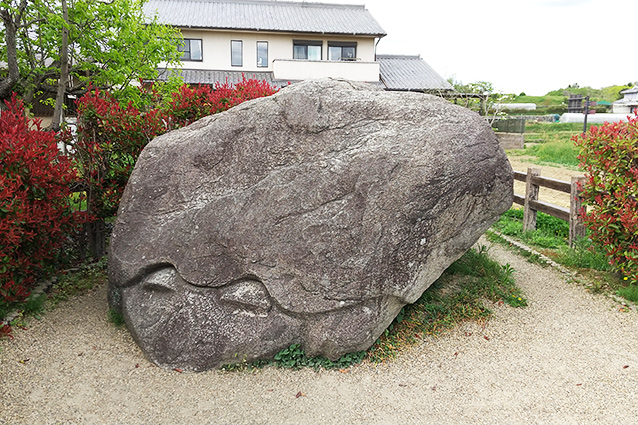

鬼の雪隠(便所のこと)が道路わきに、鬼のまな板が道路向こうの坂の上にあります。

説明板によると、元はひとつの石棺で、まな板は底部でその場に残っており、雪隠が上部(蓋部分)で坂をすべり落ちてきたものだそうです。

どのような目的でつくられたのか、そもそも亀なのか、ほとんど解明されていない謎の石像だそうです。

亀は縁起ものなのでどこかに祀っていたのでしょうか。

橘寺

のどかな道を歩いていると、橘寺が見えてきました。

いかにも古刹といった印象です。

橘寺はずいぶん由緒のあるお寺です。

まず第一に、ここが聖徳太子生誕の地と伝えられています。

そして聖徳太子が建てた7寺の一つであるとされています。

まず聖徳太子の生誕の地であるかどうかは、あくまで言い伝えです。

その言い伝えのもとは、父親である用明天皇の別宮がこの地にあったことによるそうですから、別宮にいるときお母さんが産気づきそこで出産したとはじゅうぶん考えられます。

すくなくとも厩(うまや)で生まれたから厩戸皇子と呼ばれていたというよりずっと信憑性があります。

なお聖徳太子の父母は、さきほど見てきた梅山古墳にねむる欽明天皇が共通の父で、ふたりは異母兄妹になります。

つぎに聖徳太子が建てた7寺の一つであったかについて考えてみます。

いま残っている建物はすべて後の世に再建されたもので、かつての遺構をしらべてみたところ、中門、五重塔、金堂、講堂が南北に一直線に並んでいたことが確認されたそうです。

これは「四天王寺式」といわれる日本最古の伽藍配置のスタイルで、大阪にのこる四天王寺がまさにその基準となっています。

そして四天王寺といえば聖徳太子による建立が通説になっていますから、どうやらこの橘寺は聖徳太子が建てたと考えても良いのではないでしょうか。

このように考えてくると、橘寺がとても見逃すことのできないお寺だと思えてきます。

石舞台古墳

橘寺から20分ほどあるくと石舞台古墳につきます。

この古墳は盛り上げていた土が流れて石棺が露出したもので、もともとが石だけの造りだったのではありません。

埋葬者については、蘇我馬子との説もありますが、確かではありません。

飛鳥駅へもどる

スタートするときは気にもしなかったのですが、駅前にもこんな装飾がありました。

【アクセス】近鉄飛鳥駅から、飛鳥駅へもどる

【入館料、拝観料】高松塚壁画館300円、橘寺400円、石舞台古墳300円

【満足度】★★★★☆