城に桜にと欲張って、アブハチ取らずの津山城

【岡山県・津山市 2025.4.6】

津山城は、江戸時代初期に小早川秀秋の死によって小早川家が改易され、そのあとに信濃の地から美作一国18万石で加増転封してきた森忠政により築城されました。

美濃において斎藤道三から織田信長に権力が移行するころ、その道三から信長に主家をかえて頭角をあらわしたのが父・森可成であり、忠政はその六男にあたります。

ちなみに長男は若くして戦死、次男の長可は武勇をとどろかせ鬼武蔵と称されますが、小牧長久手の戦いで秀吉が止めるのを聞かず徳川軍の背後から奇襲するつもりが逆に返り討ちにあい戦死します。

三男が信長の小姓として有名な蘭丸(成利)、四男が坊丸(長隆)、五男が力丸(長氏)、この3人は本能寺の変で信長に随伴していたためそろって討死しています。このとき忠政(当時は長重)も信長の小姓をつとめていましたが、どうやら幼すぎて悪戯がすぎるのか国元に返されていたようで、それがために惨事に巻き込まれることを免れたようです。

さてその津山城、ぜひ訪ねたい城のひとつであり大阪から泊りでゆくには近すぎるからと、青春18きっぷをつかっての日帰り旅行を以前から企画していました。

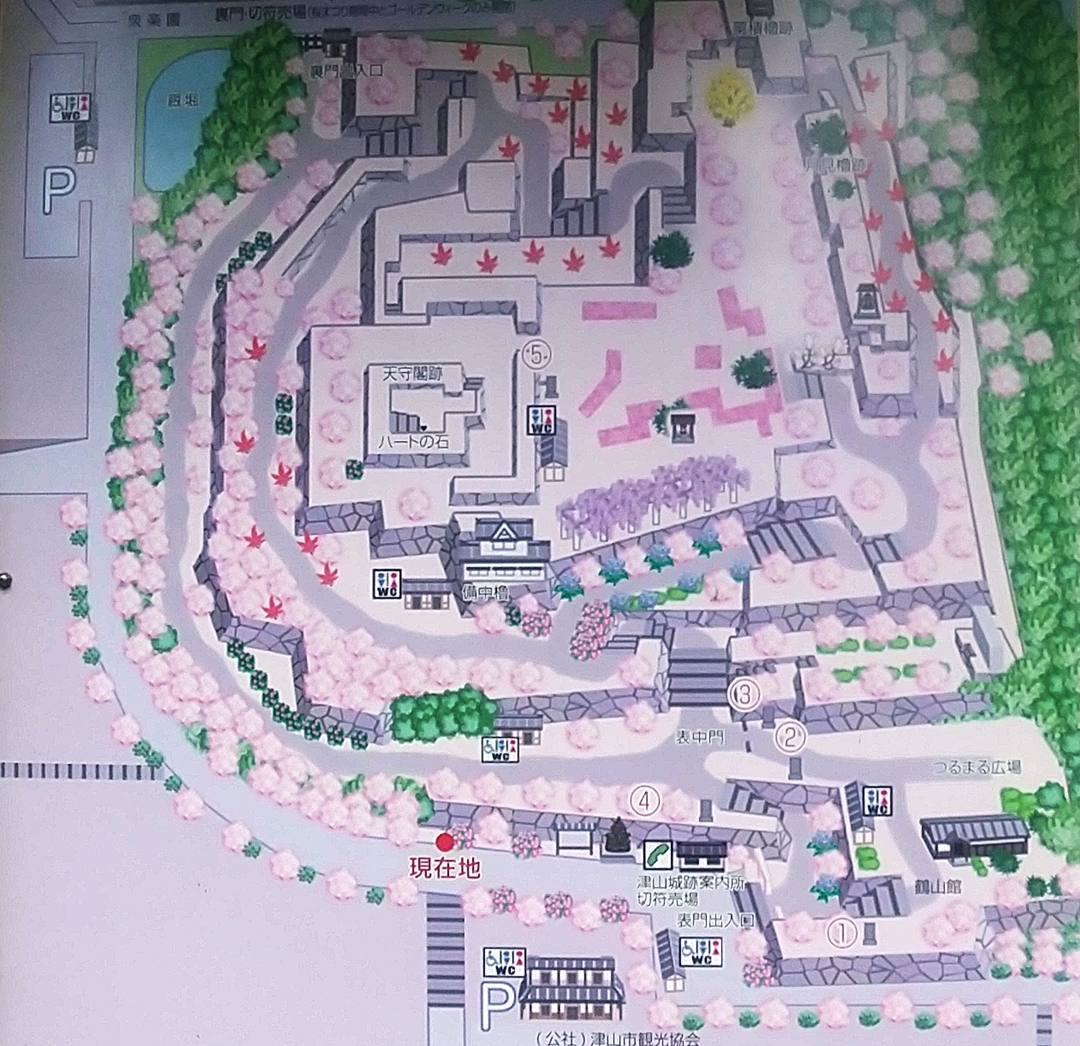

そこまでは良かったのですが、津山城が日本百名城であると同時に、城のある鶴山公園は日本さくら名所100選でもあることから、ついつい欲張ってしまいました。しかも今日は日曜日、仕事を引退して毎日が日曜日(のような)私はついうっかり週末は観光地は混むということを失念していました。

さてこの旅、吉と出るか凶と出るか。

印象に残るのは、①人、②桜、③石垣

人が多いだけでなく石垣を背にしてぎっしり露店が並んでいるため、希む写真を撮るのも至難の業です。

同時に人混みが苦手なため足をとめてじっくり眺める気持ちになりません。

印象に残るのは①石垣、②人、③桜

印象に残るのは①桜、②人、③石垣

印象に残るのは①人、②石垣、③桜

天守台の周囲のみ一段高く石垣を積みあげることで、天守閣1階部分が地下(穴蔵)になる構造で、上階へゆくにはいったん石段をあがってから、という複雑な構造になっています。

この天守にいたるまでも屈折した石垣にそって幾度も曲がりながら進まねばならず、いかにも堅い守りを考えて造ったことがわかります。

秀吉亡きあと豊臣方vs徳川方の対立が鮮明になってきますが、森忠政は早い時期から家康に近づきよほど信頼を得たのか、関ヶ原合戦をまえにして信濃川中島を領する海津城(松代城)を任されます。

ここは会津120万石にくわえ越後にもいまだに隠然とした勢力をのこす上杉家を牽制する意味をもつ戦略上重要な場所です。

その海津城時代に目立った活躍をした記録はないのですが、早くから家康に臣従を誓っていたためその功で美作へ加増転封されたものと思われます。

印象に残るのは①石垣、②桜、③人

かつては周囲をこのような水堀が囲んでいたようです

桜の時期の津山城は完全にお祭り場と化します。

人の多さ以上に立ちならぶ屋台や本丸を占有する舞台等に気押しされ、なかなか城そのものを楽しむまでにはいたりませんでした。

しかし観桜に徹するのであれば、たしかに日本さくら名所100選に値するものです。

城も桜もと欲張ったことが虻蜂取らずになってしまいました。

【アクセス】JR津山駅から徒歩15分

【料金】入城料:310円

【満足度】★★★★☆