京都・大徳寺へ、信長の木座像を見にゆく

【京都市内 2022.4.23】

京都の大徳寺はもともとが大寺院ゆえ、境内にはたくさんの塔頭寺院があります。

そしてたいへん商売上手で(失言!すみません)、年間を通してその塔頭寺院ごとに期間限定で「特別公開」を行い、お陰様でわれわれ歴史ファンやお寺好きの人達はなんども足を運ぶはめになります。なんども足を運べば、それこそお百度詣りのごとくにご利益いっぱいとなるだろかと迷いながらも信じて、今回も参詣します。

さてお目当ては、総見院にて春の特別公開の目玉である、信長公木座像です。

大徳寺

大徳寺まで、京阪出町柳駅から3kmほどの距離ですが、あれこれ寄り道していたら2時間以上かかり、正午過ぎになりました。

勅使門は天皇やその使者を迎える門ですから当然通常は閉まっています。

ところがこの寺の山門は、勅使門の真後ろにあるため正面から見ることができません。

そこで後ろに回ってみました。

この山門はもとは一階部分(下層)だけで建てられていたのですが、のちに茶人・千利休の寄進により二階部分(上層)が建てられます。

寺は感謝の気持ちから、その上層階に雪駄をはいた千利休の像を安置します。

ところが、それ以前から利休を疎んじはじめていた秀吉は、ワシは大徳寺に詣でるたびに山門の上にあるおまえの股をくぐることになるのかと、とんでもない難癖をつけ、これが利休切腹の遠因になったと伝えられています。

大徳寺・塔頭

総見院

大徳寺は茶の湯に深く縁があったようで、それゆえ千利休が山門改修のために寄進をしたりもしていたのでしょう。

ここ総見院には茶筅塚なんてものがありました。

文字通りお茶をたてるときに使う茶筅の供養塔だそうで、花立てが茶筅の形、線香立ては抹茶茶碗の形をしているのには笑いました。

さて信長公木座像ですが、受付で30分ごとの予約制。ていねいに説明してもらえます。

意外に拝観者はすくなくて、13時からの部で計12人でした。

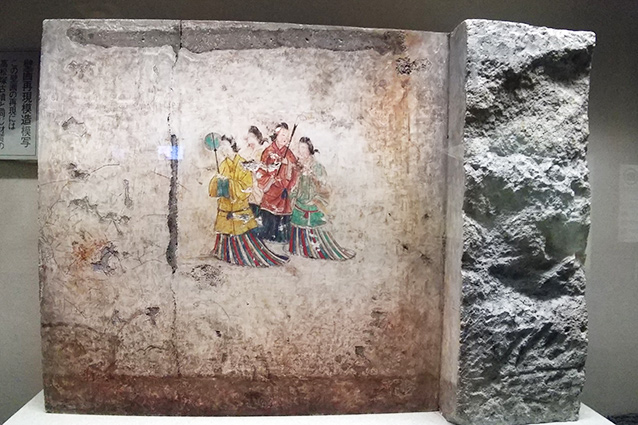

写真撮影禁止のため、本物はサイトで

https://ja.kyoto.travel/tourism/single01.php?category_id=7&tourism_id=130

この木座像のいわれですが、

秀吉は信長の一周忌法要をみずから行おうと考え、阿弥陀寺の清玉上人に遺骨の受け渡しを申し入れます。

しかし秀吉が信長の死になんらかの関りがあったと疑う清玉上人は、頑として遺骨の引き渡しを拒みます。

秀吉としては遺骨なしでの法要では片手落ちなので、信長公の木像をかわりに棺に入れることにします。

そして後世にのこすために、当時一級の仏師にこの座像を別につくらせ祀っていたといいます。

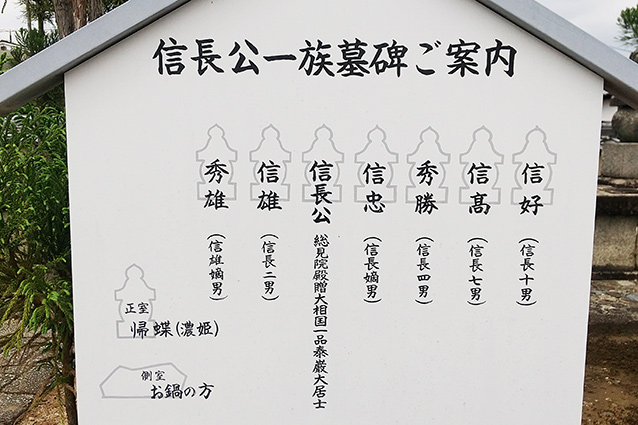

ここ総見院には信長家一族の墓があります。

これらも通常は見ることができないのですが、今回は木座像の特別公開とあわせて見学できます。

手前の大きい方が正室の濃姫(帰蝶)

その隣の小さなものが、信長がもっとも愛したという側室・お鍋の方。

信長一族の墓をまえにして一つの疑問にぶつかりました。

中央の信長の墓の左右に、信忠(嫡男)、信勝(次男)、秀勝(四男)- – – と墓が並んでいます。

五男以下はほとんど世に知られていないので、欠けていても不自然ではありません。しかし三男・信孝の墓がないのは不可解です。

信長亡きあと、その後継者を選ぶにあたって、秀吉は将来自分が天下人になるための布石として、形だけは信忠の長男であり信長の孫にあたる三法師(幼児)を推し、得意の裏工作と芝居で自分の目論見通りにことを運びます。これが「清須会議」です。

その時に対立したのが柴田勝家で、勝家は信孝をかつぎ秀吉と争うことになります。そして賤ヶ岳の戦いにいたり勝家は敗北し自害。信孝も自害に追い込まれます。

もしこれらの墓を建てる際に何らかの形で秀吉の影響あるいは秀吉寄りの思惑があったとしたら、信孝の墓がないことに合点がいきます。同時に四男・秀勝の墓があることにも頷けます。なぜなら秀勝はだれあろう秀吉の養子となって幼少時から織田家を離れているので、本来ならここに墓をならべられるはずがないのです。

いやいや、なかなか面白い発見でした。ひとりご満悦で、建勲神社へ向かいます。

建勲神社

大徳寺のすぐ南にある、船岡山という小高い丘にたつ建勲神社へきました。

「たけいさおじんじゃ」と読むのが正しいそうですが、「けんくんじんじゃ」の方がとおりが良いようです。

歴史はそれほど古くありません。

織田信長が天下布武により日本をひとつにまとめた故に、いままで外国から侵されることなくやってこられた、といったことを称えて明治天皇の命により、もちろん信長を祀るために建てられたそうです。

ふり返ってみると、江戸幕府からの大政奉還により明治政府は立ち上がっていますが、それはあたかも足利幕府を追いやることにより信長が新しい時代を切り拓いたのと酷似しています。

また信長が新しい国づくりのために朝廷を復活させた(実は利用しようとしたのですが)ことも、明治維新の尊王思想と共鳴するものがあったのでしょう。

そのあたりが信長を祀る神社を建立した真意ではないでしょうか。

【アクセス】京阪・出町柳駅から歩きました

【拝観料】総見院・春の特別公開 600円

【満足度】★★★☆☆