会津若松城は上杉・直江主従の時代にそって楽しむ

【福島県・会津若松市 2025.5.20】

会津若松城の歴史を時系列で記します。

南北朝時代に蘆名直盛が当地に館を築き、その後16世紀末まで蘆名氏が黒川城として統治。

1589年、伊達政宗が蘆名氏を攻めて滅ぼし、黒川城を占有、米沢城から本拠を移す。

しかし豊臣秀吉の東征にともないその下に臣従することになり、黒川城を明け渡す。

1592年、秀吉の命で蒲生氏郷が、伊達政宗だけでなく、江戸へ転封となった徳川家康を背後から牽制する意味で、42万石の知行を与えられ黒川城に入城。氏郷はまもなく92万石に加増され、当地名を会津と改めるとともに見代にふさわしい堅牢で豪壮な城に改修。

1598年、氏郷の急死後、嫡男の秀行があとを継ぐが器量不足のため家臣間の深刻なお家騒動をまねき、ついには宇都宮へ大幅な減封とともに移される。

そのあとに会津に転封されるのが、上杉景勝とその執政である直江兼続です。

上杉景勝が会津への転封の命をうけて間もなく秀吉は死去します。

晩年の秀吉は豊臣政権を永続させること、そのためには跡取りの秀頼を家臣たちが盛り立ててくれることを妄執にとりつかれたかのように念じつづけ、それゆえにこそ徳川家康の存在に怯え続けていたのですから、この上杉家の会津転封は秀吉にとってはなにがなんでもという思いであり、同時に藁にもすがる思いだったのでしょう。

会津若松城

上杉謙信以来、上杉家では「義」をなによりも重んじてきました。

謙信の甥であり養子となってその薫陶をうけて育った景勝もそうですが、その景勝の近習として育った直江兼続の存在も見逃せません。義×義=義のかたまり、のようなこのコンビならば、秀吉亡きあと着々と地歩をかため政権を奪おうとする家康の専横的行動を看過することはできるはずがありません。

※昨今は家康を弁護する解釈が取りざたされてはいますが、「義のかたまり」コンビの目には、家康は悪辣なタヌキオヤジとしか映らなかったことでしょう。

天守閣

景勝と兼続は会津の防備をかためるため、支城の整備、道路の拡張、橋の建設など軍事拡張につとめます。

さらに慶長5年(1600年)会津若松城では立地の上で城郭の拡張がむずかしいと判断し、5kmほど北西の平地に本城を移すための工事をはじめます。

これが、完成すれば会津若松城の2倍の面積を誇るはずであった神指城です。

徳川家康は親豊臣派の武将たちに対してはつねに神経をとがらせ、些細なことでも難癖をつけてその力を削ぐための策略を巡らせていました。

そんな家康が、上杉家の会津での軍事拡張を見逃すはずがありません。さっそく上杉家にたいしてなにゆえの軍事拡張なのかと詰問状が届けられます。さらには上洛して申し開きをするよう召喚状がとどきます。

それに対して直江兼続があたかも相手を挑発するかのような返書を送ったとされています。これが俗にいう「直江状」であり、この返書をよんだ家康が激怒して会津征伐へと軍事行動をおこしたとされています。

この直江状に関する一連の騒動には諸説あります。

いかにも真実に近いと思われるのは、もともと上杉家を排除するため会津征伐を実行したかった家康としては、上杉家が不遜な態度を取ったため懲らしめるために軍事行動にうつったと周囲に印象付けるよう、直江状が挑発的であったと過剰に喧伝したとするもの。

さらに信憑性がたかいのは、家康は直江状の内容には関係なく強引に上杉家の非をとがめ会津征伐に向かったのが史実で、江戸幕府成立後に家康の軍事行動を正当化するためこの時点で「直江状」を創作したとするもの。

本丸周囲の石垣上をあるく

この家康が会津征伐にむかったタイミングで西国では石田三成が中心となって親豊臣家の武将たちが立ち上がり、これが関ヶ原の戦いへとつながってゆきます。

そのため石田三成と、上杉景勝の名代をつとめる直江兼続が連携していたする説が一般的で、さらにうがった見方としては、家康は両者の連携を察知しており、親豊臣派の中心人物である石田三成に挙兵させそれを大義名分のもとに征伐するためわざと会津へとむかい(会津へ向かうフリをし)西国をがら空きにした、とする説もあります。

諸説が入り乱れており、どれが真実なのかはわかりません。

むしろお伝えしたいことは、諸説入り乱れるなかでいろいろ想像してみるのが(学者ではない)一般歴史愛好家にとっては何にもまして楽しいということです。

本丸から二ノ丸へ

わたしは、蒲生氏郷という武将についてはあまりにも優等生タイプであるため、嫌いというのではありませんが、どうにも興味がわきません。

そのため坊主憎けりゃ袈裟まで憎いのたとえではありませんが、かつて訪れたことのある蒲生氏郷が築城した三重県の松坂城(マツザカではなくマツサカが正しい読み方です)も、整っていてキレイというだけで興趣をおぼえることはありませんでした。

同様に会津若松城にたいしてもイマイチの印象だったのですが、当地での上杉家の躍動と、幕末の会津戦争に関する歴史を読むうちに俄然興味をそそられました。

城郭そのものたいする印象は正直なところ、松坂城で受けたのと同じでいかにも優等生がマニュアル通りにつくった城という低評価なのですが、その後のさまざまな歴史に思いを馳せながら歩くと、期待以上にじゅうぶん楽しめました。

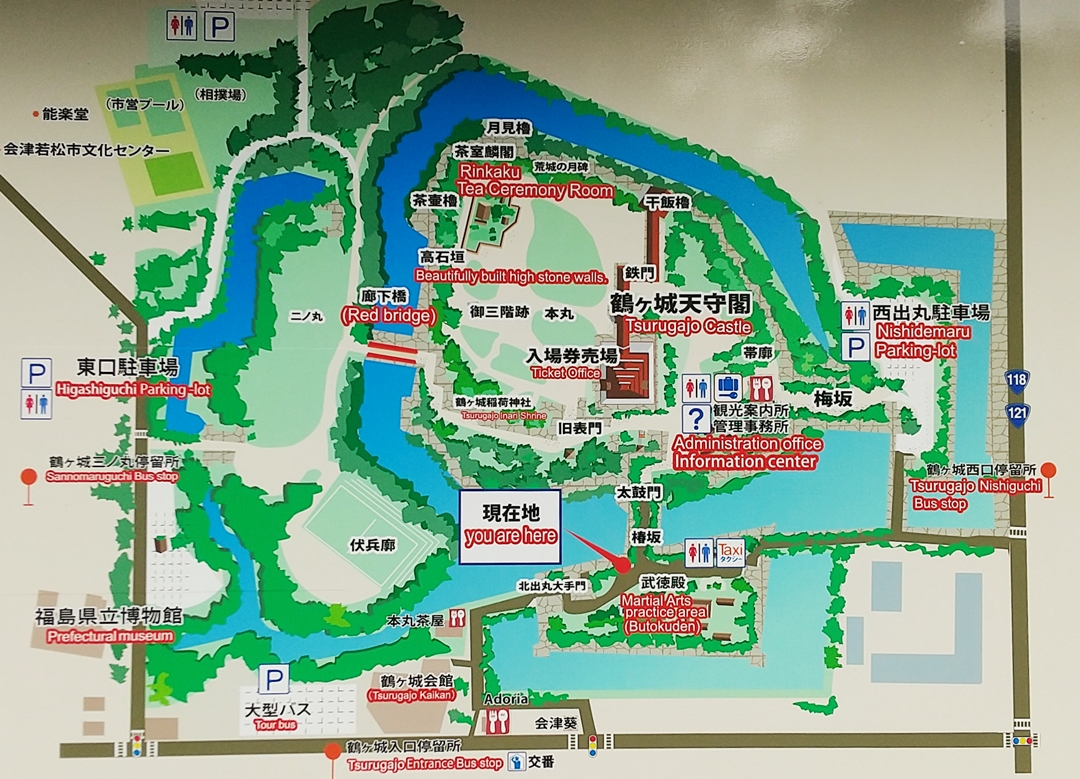

※現地では、会津若松城ではなく鶴ヶ城とよんでいます。

神指城跡

たずねてみた神指城は田園の一角に、本丸跡がポツンと残るのみでした。

【アクセス】車でまわる

【料金】会津若松城・天守閣410円

【満足度】★★★★☆