熊野三山の謎・なぜ不吉なカラスが神使なのか

【和歌山県・新宮市~田辺市~那智勝浦町 2025.6.19】

熊野三山に興味を持ちはじめたのは、日本サッカー協会のシンボルでもある八咫烏が熊野三山の神使であることを知ったのがきっかけです。よりにもよって、なぜ不吉とされるカラスが神の使いになったのか。

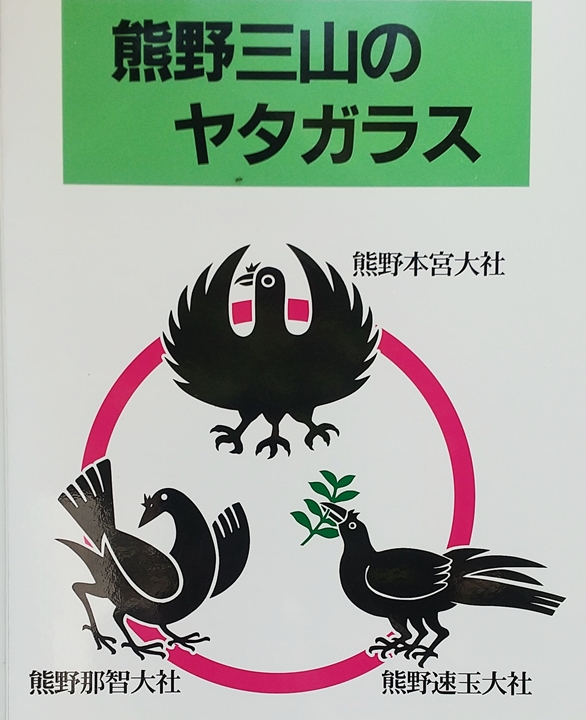

熊野三山とは新宮市の熊野速玉大社、田辺市の熊野本宮大社、那智勝浦町の那智勝浦大社をあわせてそう呼びます。

それぞれは20~30km離れており、むかし熊野詣といえば、伊勢神宮からだと伊勢路をあるき、高野山からだと小辺路をすすみ、あるいは大坂(大阪)からなら紀伊路につづいていまの田辺から山中に入って中辺路をたどり、あるいは田辺から海岸沿いをつたう大辺路、また吉野からはもっぱら修験者が行脚する難路である大峯奥駈道があり、彼らは熊野の地に着けばこれら三社(三山)を順にめぐりました。

社と社をむすぶ道をふくめ、これらすべての道を総称して熊野古道と呼びます。

また2004年(平成16年)には、伊勢神宮をのぞく上記のすべてをあわせて「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されました。

※伊勢神宮だけが含まれなかったのには理由があり、伊勢神宮は古来より20年ごとに社殿をあたらしく建て替えて祭神に遷宮していただく神事があり、その「建て替え」という行事が「過去からのこる遺産を守り後世につたえる」という世界遺産の理念にそぐわないということのようです。

それぞれの祭神について触れておきましょう。

熊野本宮大社の主祭神は元々は家都御子大神、のちに素戔嗚尊と同一神とされ、さらに神仏習合の時代には阿弥陀如来を本地仏とします。

熊野本宮大社は地勢的にももっとも山中深くに鎮座し、本来は熊野座神社と呼ばれたことからも熊野三山のなかで中心的存在であることがわかります。

熊野速玉大社の主祭神は熊野速玉大神、伊弉諾尊を同一神としています。そして本地仏は薬師如来。

さいごに那智勝浦大社については、熊野夫須美大神が主祭神であり、伊弉冉尊が同一神、本地仏は千手観音とされています。

もっとも知りたいのは本来の神様である、家都御子大神、熊野速玉大神、熊野夫須美大神の三神についてですが、ほとんど手掛かりがありません。

本地仏については神仏習合という一時期の、すなわち時限的な教えからの産物にすぎません。しかも神仏習合の考え方は仏優位で、神は仏や菩薩の化身であるとする本地垂迹説にもとづいているので神についてアプローチするには足枷にすらなります。

そうなると、ヒントは記紀(古事記と日本書紀)に記されたスサノオ、イザナギ、イザナミから探っていくしかありません。

神倉神社

天照大御神から5代後の子孫とされる磐余彦尊(のちの神武天皇)は東征にさいして高千穂から瀬戸内海を東進し、紀伊半島をまわっていったん熊野に上陸します。

そのとき登ったとされるのがいまの新宮市の中心にある神倉山。そこから見わたす深山幽谷の景観に進むべき道もわからず躊躇するイワレヒコでしたが、高倉下なるアマテラスの使者から神剣を授かり、そしてアマテラスが遣わしたカラスの導きで紀伊の山中をわけ進み大和の地にたどり着くことになります。

これは古事記と日本書紀に同じような内容で記されていることですが、熊野信仰では熊野の三神すなわち家都御子大神、熊野速玉大神、熊野夫須美大神がはじめて降臨した地とされています。

神倉神社はいまは熊野速玉大社の摂社とされていますが、その熊野速玉大社のHPをみると、記紀にある記述にはまったく触れていません。

御神体のゴトビキ岩が鎮座しています

イザナギとイザナミは国産み、神産みの神であり、また夫婦神でもあります。

二柱の神は力を合わせてまず淡路島を生み出し、つづいて四国、九州などいずれ日本国となる島々を生み、さらに山の神や海の神など三十五柱の神々を産み出しますが、イザナミがさいごに火の神を産み出した時には、女陰を火の神の火焔で焼かれ亡くなってしまいます。

(柱:神様の数え方。御神木にみられるように神は木に宿るとの信仰から「木の主」と書いて一柱、二柱とかぞえました)

イザナギは最愛の妻イザナミを失った悲しみに耐えきれず、黄泉の国まで訪ねてゆきます。

自分に会うためここまで訪ねてきてくれた夫の思いに心を動かされ、イザナミは黄泉の国をつかさどる神に地上の国へもどしてもらえないか相談すると告げます。

さてイザナギですが、自分がもどるまで決してここを動かず待っているようイザナミから忠告されたにもかかわらず、その後の様子が気になりだすと居ても立っても居られなくなり、つい闇に光をかざして探したところ、イザナミは腐敗し全身に蛆がわいた醜い姿をしているではないですか。

イザナギは恐怖にひきつり、イザナミは自分の醜い姿をみられたことを恥じ、イザナギは一目散に逃げ、それを見たイザナミは羞恥が恨怒へとかわりあとを追いかけます。

最後はイザナギは逃げ切るのですが、黄泉の国からの急峻な坂道に大きな岩をおいてふさぎ、岩越しにイザナミに離婚を言い渡します。(アマテラスの岩戸の話もそうですが、ここでも大きな岩(石)が話の中に登場することには注目すべきです)

ところで余談ですが---

離婚を宣告されたイザナミは怒りにまかせて「あなたが離婚するというなら私は地上のあなたの国の人間を、一日に千人殺すことにしましょう」と叫びます。するとイザナギは「おまえがそんなことをするなら私は一日に千五百人の人間を生ませることにしよう」と叫び返します。

こうして地上の国では一日に千人が死ぬかわりに千五百人が生まれることになるのですが--記紀が書かれた時代の人たちは、よもや日本に人口減少の時代が訪れるとは夢想だにしなかったのでしょう。あくまで余談ですが。

熊野速玉大社

撮影時には気づかなかったのですが、

注連縄のあたりが奇妙です。

おそらく一時的にレンズが曇ったのでしょうが、

霊気?があったとすればそれはそれですごい。

その奥から結宮、速玉宮、横長は上三殿、さらに八社殿。

結宮には熊野夫須美大神(イザナミ)、速玉宮には熊野速玉大神(イザナギ)、上三殿左には家都御子大神(スサノオ)が祀られ、今ではどこへ参詣してもすべての神をお参りできる、

なんとも便利なシステムになっているようです。

地上の国へもどったイザナギは、黄泉の国の穢れをおとすため身体を水で清めます。これが禊です。

まず脱ぎ捨てた服から十二柱の神々があらわれ、川に身を入れて身体をあらったときにも洗い落とされた穢れからは災いの神々がうまれ、さらにこの災いを直そうと新たな神々があらわれ、といった具合に「穢れを落とすための禊」の過程でたくさんの神が生み出されます。

そして最後に左の眼を洗った時にあらわれたのがアマテラスであり、右の眼を洗った時にあらわれたのが月読命、鼻を洗った時にあらわれたのがスサノオということです。

熊野本宮大社

熊野三山に関する知識を得るため資料を読んでいる分には、家都御子大神、熊野速玉大神、熊野夫須美大神とあわせてスサノオ、イザナギ、イザナミの名がしばしば登場します。

ところが熊野三山(三社)独自のサイトをみると、熊野オリジナルの3神にくわえてさらにマイナーな神様や氏族の名が登場するばかりで記紀に登場する神々はすっかり影を潜めています。

本地仏については、明治維新とともに神仏分離令が施行されたため、今ではせいぜい探せばその残滓が認められるぐらいのものです。

平安時代から室町時代にかけては、熊野に詣でることが大流行しました。信仰とか宗教において「大流行」という言葉を使うと身も蓋もないと言われそうですが、どうやら当時の権力者のなかに「熊野詣」を(今でいうところの商品化して)売りに売ろうと意図した人がいたのではないでしょうか。

「家都御子大神、熊野速玉大神、熊野夫須美大神」これら熊野土着の信仰だけでは盛り上がりません。

「スサノオ、イザナギ、イザナミ」ここで土着信仰に神道が加わります。

「阿弥陀如来、薬師如来、千手観音」さらに神仏習合により仏教が合わさることで「熊野だけの信仰」が、「熊野信仰」として日本中に流布されます。

さらに修験道がくわわり、修験者が修行のために熊野古道をあるくことで、(修験者にそのような企図があるなしは別にして)けっして楽ではない熊野詣がそのまま神や仏への帰依につながると口から口へ言い伝えられるようになります。

(ちなみに速玉大社だけは階段がありません)

結宮(速玉大神、夫須美大神を左右に祀る相殿)

本宮(主祭神である家津美御子大神をまつる)

若宮(天照大神を祀る)

社の屋根の上に✖型の装飾がありますが、これは千木といい本来は屋根の強度を高めるための造作です。

千木の先端を水平に切ったものが内削ぎ、垂直に切ったものを外削ぎといい、内削ぎは女神、外削ぎは男神が祀られていることを示します。

ところがここ熊野本宮大社の千木だけは例外。本宮は男神であるにもかかわらず内削ぎ、結宮は夫婦ゆえ男神女神であるにもかかわらず外削ぎ。

困ったことに、なぜ例外的にこうなっているのかその理由がどこを調べてもわかりません。

神道のしきたりに従属的にしたがう気はないという意思表示、とも考えられます。

社殿のよこにひっそりと、しかしいわくありげに鎮座する満山社。

祀られる神はというと、「八百万の神、結びの神、祓いの神」と記されています。

イザナギとイザナミの神話は2柱が夫婦ですから「結び」を意味することを前提とし、イザナギが黄泉の国での穢れを禊で清めたゆえ「祓い」も意味します。

記紀のなかでは、2柱にかんする神話はここで終わるのですが、熊野三山においてイザナミが腐敗し蛆がわいた姿のまま祀られるわけはありません。「祓い」をうけ「結び」の神となって蘇ったのでしょう。

女人禁制がきびしく定められていた社寺は日本中に数多ありました。

歴史的には、仏教の教えでは女性は男性との身体的な差異で仏にはなれないとする考えから差別され(当時はこれが不当ではなかったということですが、いまでは比叡山であれ高野山であれ女人禁制などありえません)、修験道においては女性の生理を血の穢れと考えていました(呆れることに修験道の聖地・大峯山の山上ヶ岳一帯は21世紀のいまも女人禁制です)。

平安時代のこと、和泉式部が熊野詣のため古道を幾日も歩き、まもなく熊野本宮大社にたどり着くという段になってにわかに生理になってしまいます。

和泉式部はこれでは本宮大社に参詣できないと悲嘆して、「晴れやらぬ身のうき雲のたなびきて月のさわりとなるぞかなしき」と、本宮の森にむかって泣き伏しながら詠みます。

するとその夜、夢に熊野権現があらわれ「もろともに塵にまじはる神なれば月のさわりもなにかくるしき」と歌を返し、和泉式部は無事に参詣できたという逸話が残っています。

こそばゆくなるくらい創作っぽい話ですが、「もろともに塵にまじわる神なれば」あたりに人々から熊野の神々がどのように敬慕されていたかがうかがわれます。

白河上皇9回、鳥羽上皇21回、後白河上皇34回、後鳥羽上皇28回、この数字はそれぞれの上皇が熊野詣(この場合は熊野御幸)をおこなった回数です。

さすがに現役の天皇として熊野御幸をおこなった方はいませんが、上皇になって人生をふりかえったとき、よほど祓いをうけ禊をしようとおもうところが多々あったのでしょうか。

那智勝浦大社

十一文が現在のいくらに相当するのか知りませんが、真田幸村の旗印である六文銭は三途の川の渡し賃ということなので、ここを通るには三途の川をわたる2倍の代金がいるということです。高いなあ。

※ちなみに現在は通行税、参拝料にあたるものは要りません。

カラスは鳥類でもっとも頭が良いと言われています。

むかし田舎の親戚宅を訪れたとき庭で干し柿をつくっていました。

干し柿は渋柿を干すことで渋みをぬき甘みがでてきます。叔母がいうには、まだ柿が渋いうちはカラスは寄りつきもしないのに、干し柿の甘みが増し仕上がるころになるとカラスがせっせと盗みにくるそうです。

那智山青岸渡寺

「なぜ熊野三山では不吉なカラスが神使なのか」

穢れ、禊、祓い、蘇り、そこに熊野の自然をあわせて考えてみます。

日本にも風葬の習慣はありました。京都嵯峨野の奥にある化野(あだしの)などはかつて風葬地であったことで知られています。

風葬は埋葬せず、死者を自然の下にさらし時間をかけて風化させます。自然に還す、という意味合いもあります。

とはいえ現実には風化する前に死者は腐敗します。ちょうどイザナミがそうであったように。

蛆がわくこともあるでしょう。まさに穢れです。

南アジアには鳥葬という葬制があります。死者を鳥に食べさせ空に還すという観念によります。その鳥はおもにハゲワシですが、日本にはハゲワシはいません。しかしカラスがいます。

カラスは干し柿の食べごろを見きわめる知能があるのですから、死者の腐敗具合を見て食べごろを見きわめられるはずです。ずいぶんグロい話になりましたが、この腐肉や蛆をついばんで片づけることは「祓い」につながります。

こうして死者は自然に還ってゆきます。そこから「蘇り」につながるかどうかは信仰心によるところでしょう。

ところで風葬がさかんにおこなわれた土地は温暖多湿、鳥葬がさかんにおこなわれたところは地表が岩盤質で埋葬するための穴を掘るのに適さないところ、という特徴がありました。

熊野の気候は温暖多湿で、地質的には神倉神社の天ノ磐盾や那智の滝の画像でもわかるように岩盤質です。

【アクセス】車で移動

【入場料、拝観料】宝物館や三重塔など特別なところだけ有料

【満足度】★★★★★