奈良・春日大社へ、希少な朱色をもとめて歩く

【奈良市内 2022.4.30】

今日は新緑を堪能するまで見て歩こうと、奈良へ来ました。

まず春日大社に参詣して、そのあと春日山原始林の中をあるき、若草山山頂をめざします。

奈良駅

JR奈良駅はさすが趣きある外観です。

中は買い物もできれば飲食もでき、きれいなトイレがいくつもあり、なによりも大きすぎず使い勝手がよいです。

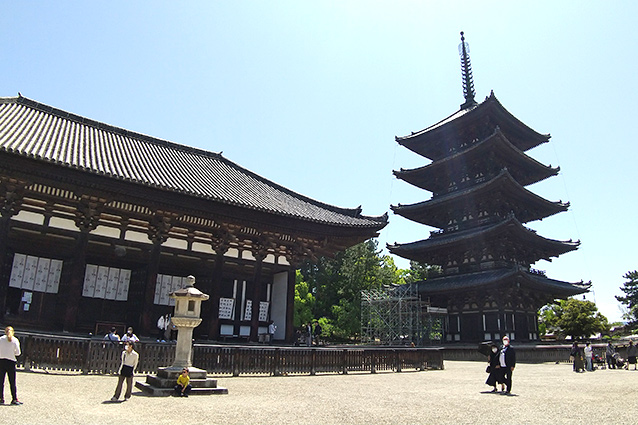

興福寺

JR奈良駅からメインストリートのひとつ三条通を東へまっすぐ歩いてくると、猿沢の池につきます。

猿沢の池をまわって、階段下から興福寺へアプローチするのがお薦めです。

興福寺は国宝や重要文化財に指定された多数の仏像を所有するため、それらを見るためには各建物ごとに拝観料をはらって入らねばならないのですが、建物の外観だけ見てまわるであれば無料です。

中金堂は2018年にあらたに立て直したものです。

いまでは中央の柱に使うにふさわしい大木(本来ならばヒノキ)が日本では見つからないので、カメルーンのケヤキを取り寄せてつかったそうです。

中金堂再建はアフリカの木材を礎に

https://www.sankei.com/article/20180929-GOLENYVB4VJZ7B4XVIUVP4JSZY/

興福寺といえば五重塔であって、この三重塔のについては存在さえ知らない人が多数なのではないでしょうか。

ざっとみて、五重塔のまえを歩く観光客が100人いるとすれば、この三重塔を見にくるひとは一人か二人くらいの比率です。

ここ興福寺は過去なんども火事で燃えており、この三重塔も再建されたものとはいえ12世紀ごろにたてられた、じつは興福寺内でもっとも古い建物なのです。

今日は春日大社を参詣する目的できたのですが、なぜその前に興福寺に寄ったか。

その理由は、歴史をざっと振りかえることで説明します。

興福寺は、飛鳥時代の藤原鎌足とか不比等とか藤原氏初期全盛のころに、その氏寺(古墳建造がすたれてその代わりに寺を建てて供養する習慣がうまれました。のちの菩提寺)として建立されたものです。さらに東に隣接して、平城京の繁栄と国民の安泰をねがって藤原氏の氏神である鹿島神(建御雷神)をまつる春日大社が建立されます。やがて興福寺の本尊と春日大社の祭神とが同一とみなされるようになり(これを神仏習合といいます)、ついに興福寺と春日大社は一体化されます。

京都の比叡山延暦寺が山麓に日吉大社を擁し大きな権力をもったように、興福寺も春日大社とあわせて、それ以上に巨大な、大和の荘園の大半を所有するほどの権力をもったそうです。

その権力維持は、室町時代までつづき、足利幕府はさいごまで手出しができず、興福寺は実質的に大和一国を守護する立場、すなわち大和一国を統治する大名のような存在だったことになります。

もちろん当時は寺の境内もいまの何倍も広く、これから行く奈良公園すべて、ほかにも奈良県庁、裁判所、有名な奈良ホテルなどはすべて興福寺の元境内になります。

奈良公園

なぜ奈良には鹿がいるかといえば、春日大社の氏神が鹿にのって現れたとの言い伝えから、神の使いと考えられているからだそうです。

江戸時代くらいまでは、この鹿を殺すと死罪だったとか。

一時は全滅するのではないかと心配されたそうですが、いまでは1000頭以上に増え、歩きまわる領域もひろがり、(あまり大きくは報じられませんが)近所の人たちは垣根の葉をかじられたり、家のまえにフンをされたり、なかなか困っているようです。

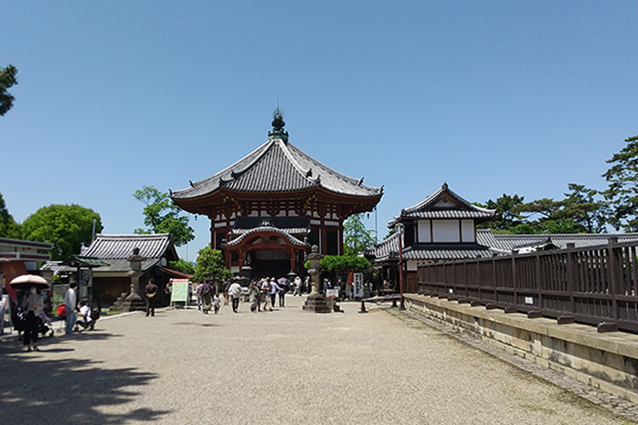

春日大社

春日大社でこんなにたくさんの観光客を見るのは久しぶりです。

コロナ騒動がこのまま落ち着いてくれるとよいのですが。

このあたりは秋には紅葉の名所になります。

すなわち春には新緑の名所です。

春日大社は全国に3000社(?)ある春日神社の総本社にあたります。

南門を入るとここに出ます。

ここまでは無料ですが、ここから中門まで階段をのぼり、その奥にある本殿に礼拝するには(本殿はほんの一部が見られるのみ)500円の拝観料が必要です。

なぜここ春日大社や多くの神社が鳥居やあるいは社を朱色に塗っているかというと、朱色はけがれをはらうとか、悪をよせつけない色だからということです。

さてその朱色なのですが、ほとんどの場合は鉛をふくむ鉛丹か 酸化鉄をふくむベンガラをつかいます。

しかしそれらは年を経るにしたがい、しだいにオレンジ色にかわってゆきます。そこで春日大社では、硫黄と水銀の化合物(硫化水銀)に湯でとかしたニカワをまぜて、より色の濃い、かつ色褪せしにくい本朱とよばれる朱色をつかっているそうです。

ただし、これはたいへん高価で、かつ大量生産できないので、本殿と若宮だけにつかっているとのことです。

きょう春日大社を訪れたもうひとつの目的はその朱色を確認するためです。

正面(中門)からでは本殿がよく見えないので後ろにまわりました。

つぎは若宮にむかいます。

若宮とは、本殿に祀られる神の、その御子(みこ)をまつる社をいいます。

さきほど見た本殿は4棟ありましたが(写真では3棟しか見えないです)、それは四神をそれぞれ祀っているからで、四番目の比売神(ひめがみ)の御子である天押雲命(あめのおしくものみこと)を祀っているのがこの若宮です。

ここもこれ以上は近づくことができません。

でも若宮の社が、さきほどの本殿と同様にふかい朱色で塗られているのはわかります。

春日大社は本朱にこだわる

https://serai.jp/tour/100703

【アクセス】JR奈良駅より

【料金】春日大社(中門より奥の拝観料)500円

【満足度】★★★★☆