大阪上町台地に、コテコテの歴史と文化を見て歩く

【大阪市内 2022.5.3】

きょうは、大阪市内のほぼ中心部を南北に隆起する上町台地と、そこに広がる寺町界隈を歩きます。

焦点を絞ろうにもしぼれないので、歴史も文化もなんでもありのチャンポン状態で見て歩きます。

大阪メトロ谷町4丁目駅から大坂城をやりすごし南へあるくと、難波宮(なにわきょう)が見えてきます。

なお、いまでこそ「大阪」ですが、明治以前はずっと「大坂」でしたので、場合により使い分けています。

難波宮は、飛鳥時代の大化元年(645年)に孝徳天皇が、飛鳥の地でそのころ権勢をほこっていた蘇我氏から距離をおくため、都をこの地にうつしたことがはじまりです。

大化の改新はここ難波宮で行われ、「日本」という呼称もそのころから使われています。

とつぜん歴史は戦国時代へ飛びます。

明智光秀の三女であり、細川忠興の正室となっていた本名・玉は、この地にあった細川家大坂屋敷で、世間の目から隠れるようにひっそりと暮らしていました。(このころ洗礼をうけガラシャと改名します)

やがて秀吉亡きあと、豊臣支持派と家康との勢力争いとなり、細川家を味方にとりこみたい石田三成は、忠興の妻・ガラシャを人質にとろうとするのですが、彼女はきっぱり拒否して家に火を放ち自害します。

その焼けた屋敷の、台所にあったであろう井戸がここに残っています。

この玉造稲荷は、豊臣時代の大坂城の三の丸あたりに位置し、荒れはてていたものを秀吉の後継・秀頼が再興します。それゆえ秀頼像があります。

左にみえる上半分だけの鳥居は、秀頼時代のものが、大坂夏の陣で戦火を免れただけでなく、第二次世界大戦時の大阪空襲でも残ります。ところが阪神淡路大震災のおりに基部がくずれてしまったため、上半分をここに残したとのことです。

つぎに登場するのは、真田幸村です。

「幸村」は江戸時代に物語のなかで使われるようになった名で、本来は「信繁」ですが、わかりやすく「幸村」で通します。

九度山(現在の和歌山県、高野山のふもと)で隠遁にちかい生活をおくっていた幸村は、大坂城(豊臣派)からの要請(懇願?)で、この地へ赴きます。そして大坂城の縄張りを見て、南方向の防御が弱いと考え、ここ三光神社のある一帯(現在は真田山と呼ばれています)に出城を築きます。これが真田丸です。

それゆえ幸村が采配する像が建てられています。ただし大坂城までつづいていたとの言い伝えがある「真田の抜け穴」は、あくまで言い伝えです。

心眼寺には、幸村の墓があります。

また京都・近江屋で坂本龍馬と中岡慎太郎を暗殺した京都見廻組の屯所だったそうで、そのうちの3名が鳥羽伏見の戦いでなくなり、ここに葬られています。

歴史が濃いですね。

歴史はいっきに古墳時代にさかのぼります。

仁と徳の人とたたえられる仁徳天皇は即位するとすぐに難波高津宮へ居をうつします。

その難波高津宮(なにわこうづぐう)がこのあたりにあったそうで、ここ高津宮は仁徳天皇を主祭神として祀っています。

また古典落語にここを舞台にした「高津の富」「崇徳院」といった噺があるそうですが、その関係からここの参集殿は「高津の富亭」として、いまも寄席が行われています。

要するに、落語の聖地ですね。

儀式をするのが儀式殿、祈祷をするのが祈祷殿、参集殿は文字通りひとが集まるところで、大抵は休憩室や控室になっています。

この階段は明治のころまでは、三曲がり半で上がってこられるようになっていて、「三曲がり半」を上から見ると「三下り半」さらに「三行半」となり、「縁切りの坂」と呼ばれていました。

それでは具合が悪いと考えたのか、いまでは「悪縁を切る」と称しているのですが、大阪人のすごいところは、あらたに二本の階段をつけその二つが上で合流するようになっており、その名も「相合坂」、通称「縁結びの坂」。

転んでもただでは起きないとはよく言ったものです。

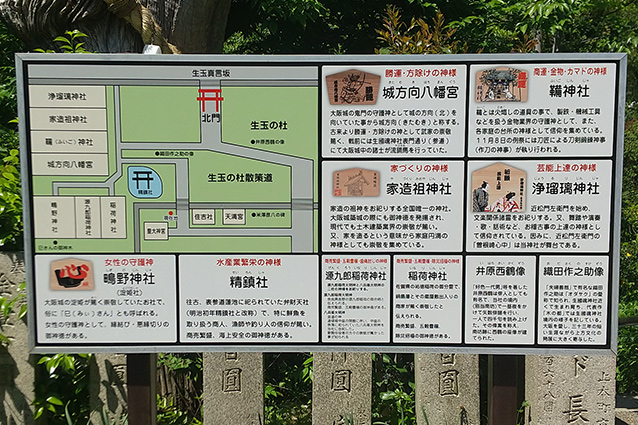

生國魂神社(いくくにたまじんじゃ)へは大通りに面した鳥居をくぐり、ビルとビルの間の坂道を上がってゆきます。

ここの歴史も古いです。

正確な時期はわかっていないのですが、孝徳天皇が難波京の建物をたてるためにこの神社の木を伐ったとの記録が残っているそうで、難波京よりさらに以前ということになります。

寺町とはいえ、まるでギャグですね。

それではもうひとつ、寺さえもギャグにつかっている(?)ような場所へ向かいます。

上町台地沿いに寺町がひろがっているため坂はたくさんあります。

ところで清水坂?

そうなんです、この寺町にも清水坂だけでなく清水寺そのものもあるんです。

なんと、「清水寺舞台」が大阪にあります。

清水寺には思わず苦笑しましたが、そのすぐ南に真田幸村がこの松の下あたりで戦死したと伝わる地があります。

さいごに茶臼山をたずねます。

大坂冬の陣では徳川家康が、夏の陣では幸村が本陣をしいた、まさに歴史の舞台です。

どんなすごい山かと期待しているとビックリします。

標高26m、大阪5低山のひとつです。

山頂には、もっぱら幸村激ホメの説明板が立ち並んでいます。大阪人は基本的に、秀吉びいきで幸村大好き、家康嫌いのようです。

【アクセス】大阪メトロ谷町四丁目駅から 大阪メトロ恵比須町駅まで

【満足度】★★★★☆ (ギャグの感覚もふくめて)