京都・東山界隈の、戦国歴史ゆかりの地をあるく

【京都市内 2022.5.15】

本能寺の変は、言うまでもなく明智光秀がおこした謀反ですが、その裏には朝廷が関わっていたのではないかという推論が最近では主流になっています。

朝廷(天皇と公家)がまさに企画・立案し、光秀をそそのかすか、だますかして信長を殺させたということです。この場合、世間的には謀反であり謀殺ですが、朝廷の命であれば光秀にとっては勅命であり誅殺のつもりだったことになります。

さて朝廷陰謀説が正しいならば、公家の中では近衛前久(このえさきひさ)は間違いなく関わっていたでしょう。

吉田兼見も無関係ではないはずです。

そして秀吉(当時は羽柴秀吉)- – -加藤廣氏の小説『信長の棺』では、信長殺害のほぼ主犯のように扱われていますが、氏が書くように主犯格ではなかったとしても、光秀が謀反をおこしやすい環境を整えるのには一役買っていたのではないでしょうか。

さて今日は、これらの人々にゆかりのある地を、京都・東山界隈で歩いてみたいと思います。

東福寺塔頭 / 毘沙門堂・勝林寺

京阪東福寺駅でおりてすこし大阪方向へ歩いてもどると東福寺です。

今日は塔頭寺のひとつ毘沙門堂・勝林寺へ向かいます。

なお塔頭寺(たっちゅうじ)とは、大きな寺(今の場合は東福寺)の高僧が亡くなった際に、その弟子たちが師をしのんでそのお寺に隣接して建てた塔や廟をまもる小さな院のことです。

この勝林寺ですが、本堂そのものが旧近衛家の大玄関をうつして建立したとのこと。

大きめの家一軒分が玄関だったとは、いったいどれほど巨大な屋敷だったのやら。

この近くには、近衛前久の墓があった小さい塔頭院もありますが、いまその墓は大徳寺にうつされています。

豊国神社

北へ歩いてゆくと、豊国神社に行き当たります。

豊国神社は言わずと知れた、豊臣秀吉をまつる神社で主に西日本の各地に存在しますが、ここが総本社となります。

秀吉本人は、自分が死んだあとは源氏平氏など歴代の武家から武の神として崇拝される「八幡神」(やはたのかみ)として祀られることを望みますが、死後朝廷からは望みに反して「豊国大明神」の神号を授けられます。

どうやらそこには秀吉を八幡神として祀ることを良しとしない、吉田神社の影の圧力があったのではとも言われています。

その吉田神社にも今日は寄ってみます。

方広寺

豊国神社に隣接して方広寺があります。

秀吉が奈良の大仏よりも一回り大きな大仏をここに造立し、その大仏を安置するために建てた寺です。

かんじんの大仏ですが、秀吉が自分の存命中に出来上がるよう青銅ではなく木造にしたため、出来上がった翌年の地震で壊れてしまったそうです。

(その後再建したものも火災で焼失し、いまはなにもありません)

これが「方広寺鐘銘事件」主役の梵鐘です。

「方広寺鐘銘事件」とは、秀吉のあとを継ぐ秀頼が、亡父供養のため地震で倒壊した方広寺の再建に着手するとともに、巨大な梵鐘をつくります。ところがこの梵鐘にきざまれた「国家安康」「君臣豊楽」について、徳川家康がイチャモンをつけます。「国家安康」とは家康の名を安の字で割き、さらに「君臣豊楽」とは豊臣を君とし楽しむと読める云々。

もちろん豊臣家をつぶしたい家康側の完全な言いがかりですが、これが引き金となって時世は大坂冬の陣へと突入してゆきます。

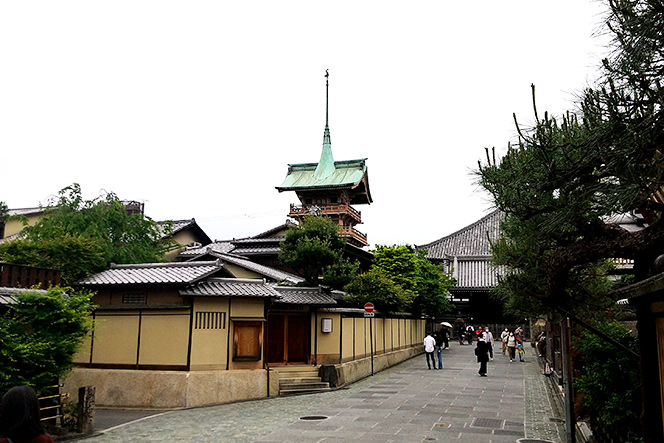

八坂通

大雲院

大雲院は織田信長の嫡男・信忠を弔うために当初は討たれた地の旧二条御所ちかくに建てられ、その後二度三度と引っ越しここに移ってきました。

そびえる塔のような建物は、昭和の時代になって祇園祭の鉾をイメージしてつくられた祇園閣とよばれる3階建ての邸だそうです。

なおここ大雲院は晩秋2週間ほど期間限定で、しかも予約のみでしか入れません。

大谷祖廟

通りすがりに見えた参道があまりにきれいだったので、大谷祖廟へ寄っていきます。

ここには親鸞聖人の廟があります。

大谷祖廟を後にし、円山公園を東から西へと横切ります。

ここ八坂神社は全国にあまたある八坂さんの総本社ですが、今日はこのまま通過します。

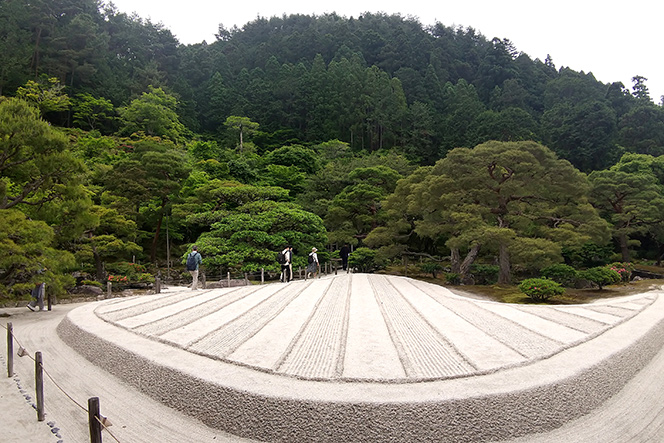

東山慈照寺(銀閣寺)

どんどん北へあるいて、京都東山の北端に位置する銀閣寺につきました。(拝観料500円要)

ところで銀閣寺は俗称(通称?)で、正式には東山慈照寺といいます。

以前どこかの入学試験で、「東山慈照寺」または「東山銀閣」なら正解とし、「銀閣寺」と書いたものは不正解にした例があり、その賛否で騒動になったというニュースを読んだ記憶がありますが、試験ではないのでここは銀閣寺でもOKとします。

ちなみに観音堂のことを銀閣と呼ぶそうです。

近衛前久は引退後は、この東求堂でひっそり余生を送ったそうです。

ちなみにそのころの銀閣寺は、住み込みの住職すらいない荒れ果てた状態だったとか。

吉田神社

さて銀閣寺から西へ向かうとじきに吉田神社につきます。

そもそもは、平城京に藤原家の氏神を祀る春日大社があったように、平安京にも同じように春日大社に相当するものをつくったのが始まりです。

その神主を吉田兼好の家系(吉田家)が代々務めていたため吉田神社と呼ばれるようになりました。

この「さいじょうしょだいげんぐう」ですが、そもそもは、全国すべての神社を吉田神社の管轄下におこうとの思惑で、吉田神道(唯一神道)をとなえ、形としては日本全国すべての神がここに祀られているとし、この宮を参拝すれば全国すべての神社を拝んだことに等しいとしたものです。

それゆえ先の豊国神社で、秀吉が八幡神として祀られることに吉田神社が異議を唱えたのではないか、と考える方もいます。

織田信長、明智光秀らが生きていたいた時代に、この吉田神社の神主を務めていたのが吉田兼見です。

この人は光秀と親しかったため朝廷と武人との連絡係をつとめていました。

近衛前久とどこまで関係していたのかがわからないのですが、本能寺の変に、チョイ役程度ですが関わっていた気配があります。

では最後に、さらに西へ鴨川をわたって京都御所へゆきます。御所の一角にある近衛邸跡をみて今日の見て歩きは終了です。

京都御所・近衛邸跡地

【アクセス】京阪東福寺駅10:00から 京阪出町柳駅まで歩く 28,000歩

【満足度】★★★★☆