金魚の里・大和郡山と郡山城址をあるく

【奈良県・大和郡山市 2022.7.17】

今回は、奈良県の大和郡山を歩きに行きます。

戦国時代には、松永久秀、筒井順慶らがこの地で争い、秀吉が天下を治めてからは、弟の秀長が和泉、紀伊、大和におよぶ100万石の所領を得て、ここ郡山を居城とします。

すなわち大和郡山市は100万石の城下町であり、郡山城はその大大名の本城だったわけです。

また江戸時代から武士の副業として金魚の養殖がさかんに行われ、現在も金魚の名産地として有名です。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

大和郡山市は奈良市と隣接してその南に位置します。

大和西大寺駅(先週、安倍元総理が銃撃されたところです)で橿原線に乗り換え、いったん大和郡山駅を通りすぎ、平端駅で下車します。

そこから歩いてすぐに筒井順慶の墓所があります。

「(石田)三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近に佐和山の城」と詠まれた「島左近」はもともとはこの筒井順慶の家臣でした。

筒井順慶についてざっと

https://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/4184

15分ほど北へ向かって歩きます。

駅でいうと、まさに「近鉄筒井駅」のちかくに筒井城跡があります。

跡といっても、ここにありました、の「跡地」です。

順慶は信長に仕えるまえは、ここ筒井城を居城とし、松永久秀らと獲ったりとられたりの戦いを続けていました。

さすがというか、街を歩いていると様々なところに金魚の文字や図柄があふれています。

金魚すくい大会に興味のある方はこちら

https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/02/index.html

近鉄電車の下をくぐって郡山城につきました。

郡山城は建物はすべて再建ですが、石垣は当時のものが残っていれば修理し、壊れていたものは当時の石をつかって復元したそうです。

追手門に桐(五三桐)の家紋が見られます。

桐紋はもともと朝廷がつかう由緒ある家紋ですが、秀吉は関白に叙せられると、豊臣の姓を与えられるとともに桐紋を下賜されます(使うことを許される)

すると秀吉はこの桐紋を大盤振る舞いして、誰や彼や、あれやこれやに使いまくります。

この桐紋もきっとその時に振舞われた(?)ものでしょう。

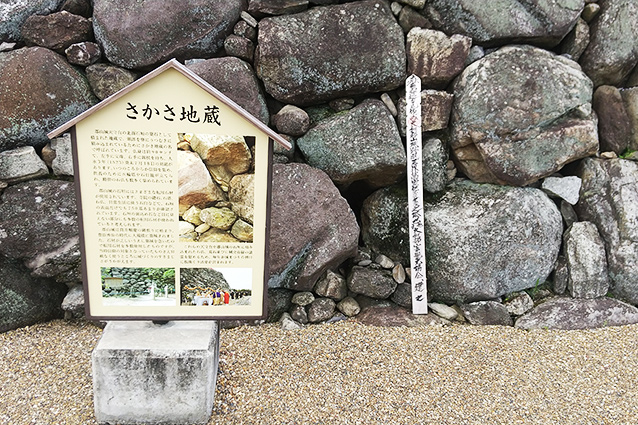

郡山城の石垣は、よほど急いでつくったのか、他所の城の石垣を転用するぐらいは序の口で、墓石から石塔から地蔵からなんでもござれで無断(もちろん)使用しています。

郡山城の石垣は、転用石の宝庫(?)

https://shirobito.jp/article/768

城址をはなれてすぐのところに永慶寺があります。

ここの山門はかつての郡山城の南門を移築したもので、それゆえ郡山城の唯一現存する建築物ということになります。

さいごに秀長公の墓に参っておわります。

弟・秀長がいたから秀吉は天下人となれた、秀長がもうすこし長生きしていれば豊臣家の天下はつづいた等々、秀長の優秀さをたたえる話は無数にあります。

本で読むなら堺屋太一氏の小説「豊臣秀長 – ある補佐役の生涯」が良いかと思います。

【アクセス】近鉄平端駅より 近鉄大和郡山駅へ

【入場料】すべて無料

【満足度】★★★☆☆