松本城を見て歩く

【長野県・松本市 2022.10.11】

松本城はもとは深志城とよばれる小規模の城郭でした。

武田信玄に獲られ、織田信長の軍勢に侵攻されるなどの歴史をへて、石川数正・康長父子が豊臣秀吉の命により入城してから天守閣をつくり整備をすすめ、本格的な城に造りかえます。

この石川数正(いしかわかずまさ)ですが、そもそもは徳川家康の片腕として徳川家の屋台骨を背負う重臣でした。ところがある時突然徳川家を裏切り、出奔して豊臣秀吉に臣従したと言われています。

真相は定かではありませんが、どうやら秀吉の調略あるいは謀略により落とされたようです。

ことの起こりは秀吉が天下統一にむけて勢力を拡大する中、徳川家が豊臣方との交渉役につけたのが重臣・石川数正ですが、秀吉は数正が上洛するたびに歓待します。そしてみずから歓待しながら、石川殿は秀吉のもとへ行くたびに歓待されている、どうやら寝返るつもりではないか、そのような不穏な噂を徳川領で意図的に流してゆきます。

石川数正は家康が今川家に人質として預けられていた時にも付き従って苦労を共にしたほどの臣従関係にあり、寝返る意思はなかったのではないでしょうか。ところが不穏な噂が独り歩きし、しだいに居心地が悪くなってきます。

どうやら家康自身は数正のことを信用しており不穏な噂も無視する姿勢だったようなのですが、数正としては周りから白い目で見られるのに耐えられなくなったところに、頃良しとみた秀吉から河内8万石でどうかと誘われ、寝返った(寝返えさせられた)のが真実ではかないかと思います。

さて秀吉は関東の北条家を平らげると、その地に家康を移封します。言うまでもなく秀吉にとっては一番の脅威である徳川家を京・大阪からより遠い地へと追いやるのが目的でした。そしてその関東地方を信頼できる大名たちに取り囲ませるように領地をあたえて移り住まわせます。

石川数正もその一人で、信濃国松本に10万石を与えられ、皮肉にも家康にたいする防御の駒としてこの地に移り住むことになります。

なお松本城はわずか12だけのこる現存天守をもつ城のひとつで、国宝に指定されています。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

天守をのぞむ

松本城の最大の特徴は、戦国時代に建てられた戦のための大天守と乾小天守、そして江戸時代に増築された戦のための機能がない月見櫓が連立して天守閣を構成していることです。

ちなみに埋橋(うづみばし)は江戸時代よりもさらに後に作られたもので、歴史的な価値は低く、見た目の美しさで残しているそうです。

それでいて観光客はこの橋を渡ることはできません。

なぜ赤い橋(埋橋)は渡れないのか

http://aoki-takashi.com/e2104272.html

黒門(一の門、二の門)

さて黒門に仰々しく付けられた家紋は桐紋です。

上部の花が5-7-5と並んでいるので、五七桐紋であり石川家の家紋ということになります。

この黒門は平成の時代に再建されたそうですが、大天守にあわせて石川家統治の時代を再現したということなのでしょうか。

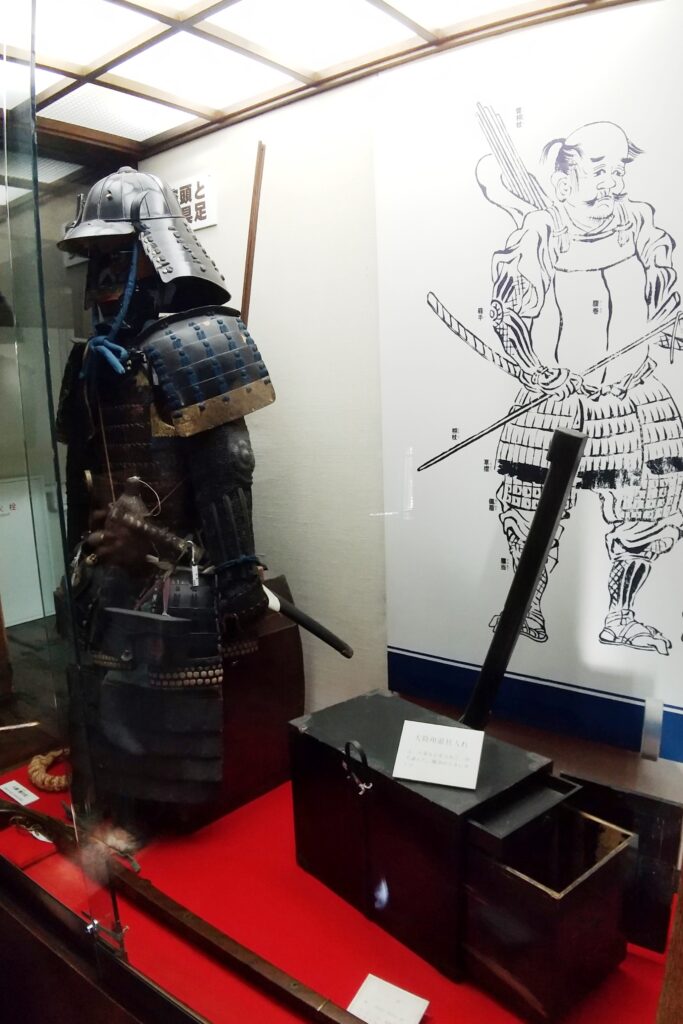

天守にのぼる

天守の展示品もなかなか興味深いものが多いですが、もうひとつ、松本城につたわる二十六夜神伝説とは

https://www.matsumoto-castle.jp/legend/471.html

大天守の最上階(6階)からは北アルプスを遠望できます。

中央やや右寄りにひとつ突出してとがった山容を見せているのは、常念岳(2857m)です。

太鼓門

【アクセス】JR松本駅から徒歩15分

【入城料】700円(黒門より中側、天守入場をふくむ)

【満足度】★★★★☆