上田城を見て歩く

【長野県・上田市 2022.10.15】

上田城ですが、もとは千曲川の分流である尼ヶ淵に面しており、尼ヶ淵城とも呼ばれていました。

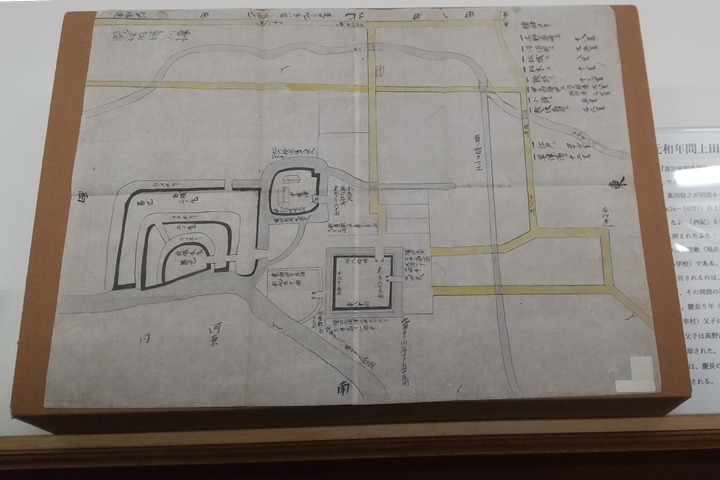

そもそもはこのあたり一帯を治める土豪が城館を築いていたものですが、真田氏が頭角をあらわすにしたがい、昌幸がこの地の優位さに目をつけ本格的に築城をはじめます。

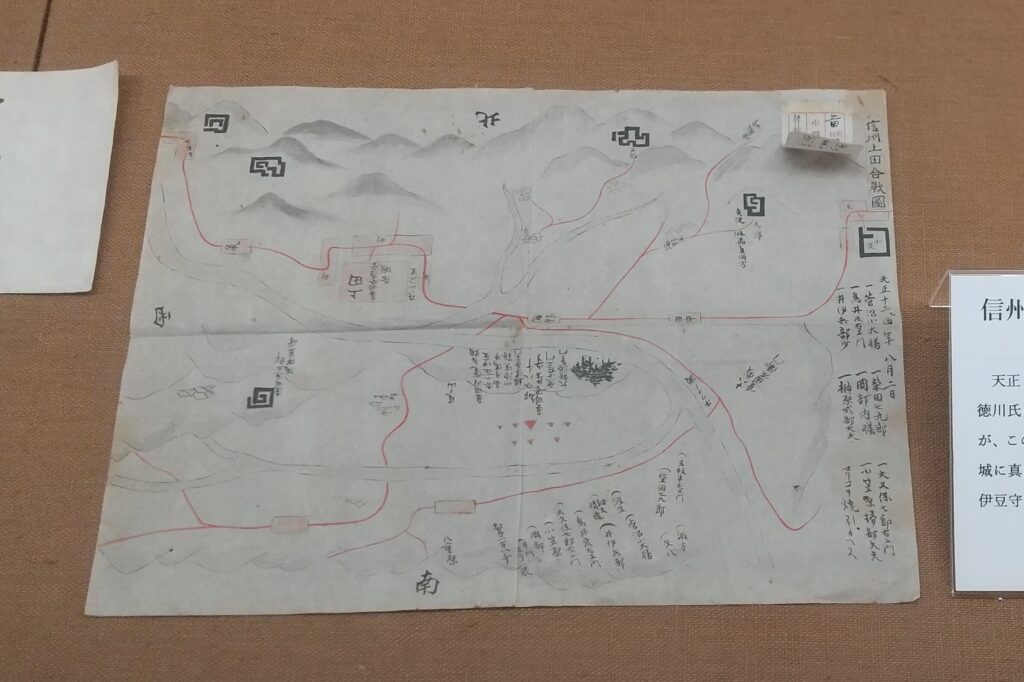

真田家は武田氏に臣従していましたが、その武田氏滅亡の後は主家を次々に替え、ついには徳川家康に従うことになります。ところがその徳川と対立して戦に及ぶのですが、大方の予想を裏切って、真田勢はみごとに徳川勢を撃退します。(第一次上田の戦い)

その後豊臣家と徳川家の争いから関ヶ原の合戦がおこりますが、真田昌幸は家の存続をはかり、昌幸自身と次男の信繁(幸村)は豊臣方につき上田城をかため、長男の信之は徳川方について城をでます。

上田城にこもる昌幸・信繁親子はよく戦い、江戸から関ヶ原へとむかう家康の嫡男・秀忠の3万8千ともいわれる大軍の侵攻を抑え、結果として秀忠軍は関ヶ原の合戦に間に合わないという失態を犯すことになります。(第二次上田の戦い)

しかし関ヶ原の合戦自体が西軍(豊臣方)の敗北に終わったため、昌幸・信繁親子は信之の働きもあって死罪は免れたものの高野山へ追放(のちに九度山で蟄居)、上田城は徹底的に破却され濠も埋められます。

その後、その信之がこの地を安堵されますが、城が見る影もなく壊されているため本来の沼田城を居城としたまま治世をおこない、やがて松代へ加増転封となります。

そして真田信之のあとに小諸から転封されてきた仙石氏によって上田城は、改修ではなく、あらたに造られることになります。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

南櫓、東虎口櫓門、北櫓

本丸入口になるのが東虎口櫓門。

その左に南櫓、右に北櫓があります。

この上田城には天守がなかったとの見解が主流ですが、本丸には櫓7棟があり防備につとめていたそうです。

真田氏の上田城には天守閣はあったのか

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shogaku/1779.html

本丸

地元の人が書いていました。

この上田城は江戸時代に仙石氏が建てたものを基に再現を試みており、戦国時代の真田氏が築城したものとは関係ないので、これほどに「真田」「六文銭」を強調するのは、あまりにも商売っ気丸出しではないか。

たしかに違和感はあります。

この像にしても、父・昌幸のものならわかりますが、信繁(幸村)はこの上田城時代にはまだ青年で、それほどの活躍はしていません。

西櫓

尼ヶ淵

ここは千曲川の支流としてあった尼ヶ淵の流れを要害としていた上田城の南側面で、通称「尼ヶ淵」とよばれています。

本丸土塁の隅落とし

内堀沿いに北東角までまわると、この城独特の「隅落とし」が見られます。

神社や屋敷で北東の位置、すなわち鬼門の位置に厄除けのため隅切りをする例はよくありますが、ここでは本丸の土塁を大きく削って隅落としとしています。たいへん珍しい例です。

北国街道・柳町

上田城から徒歩10分ほどのところにある北国街道・柳町。

北国街道はそもそも上杉謙信が軍用道路としてつくったものがその起源となり、江戸時代に整備されて宿場もつくられ、ここ柳町もそのときに発展したそうです。

【料金】上田城(櫓門と博物館セット)500円

【満足度】★★★★☆