犬山城を見て歩く

【愛知県・犬山市 2022.10.25】

犬山城の歴史は織田信長の叔父・信康が当時あった砦を改修して城の形にしたことに始まります。

信康の死後、息子の信清があとを継ぎますが、そのころ頭角を現しはじめていた信長に追われ、ここで信長の城となります。信長時代には池田恒興が城主をつとめていましたが、本能寺の変の後は信長の次男・信雄の管轄下におかれます。

小牧・長久手の戦いで秀吉と家康が激突した際ふたたび大きな動きがあります。

大垣城に移っていた元城主で秀吉の有力な協力者である池田恒興が奇襲をかけこの城を奪い取ってしまうのです。この時点で犬山城は羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)のものとなります。そして秀吉はこの犬山城に本陣をかまえて、小牧山城に陣を敷く家康と対峙します。

秀吉は天下統一のために着々と手を打ち、この犬山城もいったんは信雄に返しますが、すぐに信雄を減封のうえこの要衝の地から追い出し、甥の秀次に統治をまかせます。さらに秀次を切腹させたあと腹心の石川貞清を城主に据えます。この貞清が犬山城を大いに改築し、今につたわる城に仕上げます。

その後は、関ケ原の合戦でも西軍の拠点となりますが、西軍が敗れてからは家康の手にわたり、江戸時代をとおして成瀬家が城主をつとめることになります。

さてこの犬山城は、信長、秀吉、家康それぞれに奪い奪われ、歴史の荒波にもまれてきた城なのです。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

犬山城へ

名鉄犬山駅から西へ歩き、右折して城下町の面影のこる本町通を北上すると城に着くのですが、そこそこ観光客も歩いているその本町通を車が走っているのにはびっくりしました。

日中だけでも歩行者専用にすることはできないのでしょうか。

ふたつの神社の間の道(大手道)を進んでも、あるいはそれぞれの神社の境内を通っても天守へはたどり着けます。

標高88mですので山ではなく、丘の上といった方が正しいでしょう。

それにしても看板やら▲コーンやらが目立つ

針綱神社

針綱神社はおもに子授け、安産、厄除けなどの御神徳があるそうです。

子授けのお守りが800円ですが、夫婦で一つずつ持つのがよいと但し書きがあり、セットで1600円ということになります。

販促みたいな- – – と思っていたら御神馬については、豆をお供えしてそれを子供が食べると歯ぎしりが治ると書いてあり、キャラクターぽい御神馬が歯を見せており、これには笑ってしまいました。

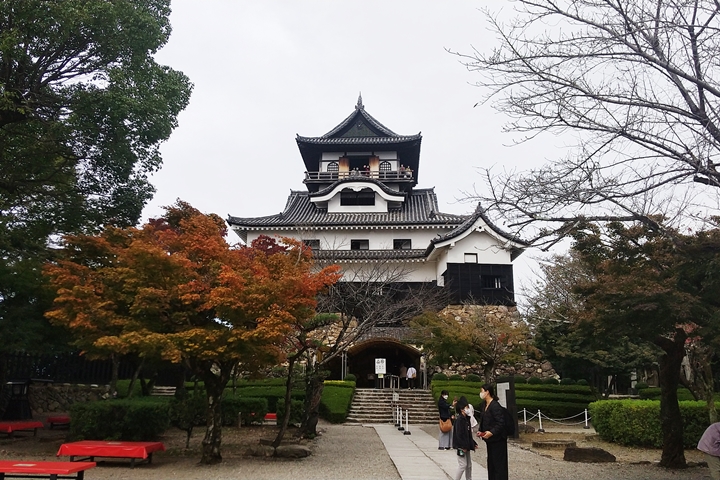

犬山城

りっぱな城門にたどりつきました。

これは復元したもので、門の名もないのですが、本丸入口にあたるので本丸門ということで良いのでしょう。

ここから有料になります。(550円)

城門をくぐってはじめて天守の全容がみられます。

それほど巨大ではありませんが、端正な姿です。

ちなみに室町から江戸時代初期にかけて造られた日本の城で、当時の天守が残っているのは12城しかなく、そのうちの5天守が国宝指定。

姫路城、彦根城、松本城、松江城、そして犬山城とそうそうたるメンバーの中にはいっています。

この杉は、もとは天守よりも高くそびえていたそうです。しかし1959年の伊勢湾台風の際、落雷をうけて枯れてしまいます。

それがあたかも天守をまもるために身代わりになって落雷を自らうけたかのようで、それ以来ご神木として祀られています。

守護のため神社を城内に建立し、そこにご神木を祀ることはよくありますが、天守脇に神社とは関係なくご神木がある例は珍しい、というかここだけではないでしょうか。

天守に入る

犬山城の北を木曽川が流れ、対岸は美濃国でした。

川を防御としながら隣国を見張る絶好の位置にあるわけですが、対岸の美濃国は伊木山に城を築いていたようで(伊木山城址が存在する)、そう考えると条件は同じということでしょうか。

犬山城を遠望する

【アクセス】名鉄犬山駅より徒歩20分

【入場料】犬山城本丸入城料550円

【満足度】★★★★☆