小牧山城を見て歩く

【愛知県・小牧市 2022.10.25】

小牧山城は織田信長が築いた城です。

信長は尾張国を治めてからは清州に居城を構えますが、桶狭間の戦いで今川義元を討ち、東からの脅威がなくなるとすぐに上洛の途上にある美濃を併合することに全力を傾けるようになり、そのため清州からの移転を考えます。

清須は美濃を攻めるには南に遠く、また平城であり、攻守激しい時代には向いていないとも考えたのでしょうが、それ以上に後の信長が築いた城をみると高い所から見下ろして号令する山城を良しとしたのではないかと思います。そこで目に着けたのが、広大な濃尾平野の中に位置する小高い(標高86m)小牧山です。

家臣の丹羽長秀が中心となって築城された城は、当時としては珍しい石垣を多用したもので、また大手口から大手道が山頂に向かって中腹まで真っすぐにのびる、これはまさに後の安土城をほうふつとさせる仕上がりになっています。

しかし築城からわずか4年後、信長が斎藤龍興をやぶりその居城である岐阜城(もと稲葉山城)へ移ったことから廃城となってしまいます。

それから十数年後、秀吉と家康とがぶつかる小牧長久手の戦いにおいて、家康が荒れ果てていた小牧山城に陣を敷き、土塁をあげ濠を掘り改修します。結局小牧山城は戦場になることなく家康軍は退陣しふたたび廃城となるのですが、戦場にならなかったために家康が改修した際の土塁や濠も発掘調査によって蘇ります。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

小牧山城

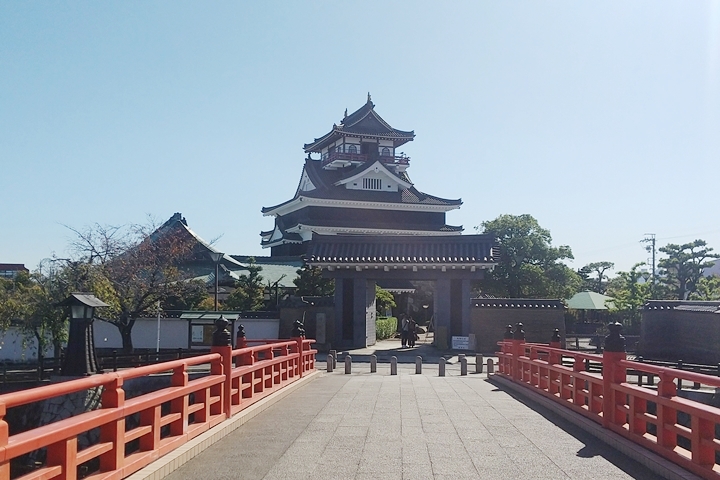

名鉄小牧山駅から西へあるくと小牧山城がはっきり見えてき、山頂に城らしき形が見えます。

安土城とは較べものになりませんが、たしかにまっすぐに大手道が伸びる形状は、のちの安土城と同じです。

ところでひしめくのぼり旗は「三つ葉葵」ですから徳川家。

ということは、小牧市としてはこの小牧山城は信長が築いた城というより、家康が小牧長久手の戦いで本陣を敷いた城として紹介したいわけですね。

おそらくは石垣に使われていた石が発掘調査により見つかり、そのままの状態で置かれています。

これは信長時代のものです。

天守閣(風)歴史館

曲輪

城の南に位置する大手口からのぼり、北の搦め手口へ降りてきたことになります。

北側には平らな空き地がたくさんありそこが公園になっているのですが、このあたりが家来の住居があつまる曲輪だったと思われます。

小牧神明社

ここ小牧神明社は織田信長が小牧山に城を築くとすぐに勧請してこの地に建立したものだそうです。

しかしそのような歴史よりも、ここで興味深いのは、「連理木」とよばれるご神木で、3本の大きな幹にわかれて伸びているのですが、高さ4.6mのところで2本ずつがそれぞれに枝をのばして繋がっています。

クスノキにはこのように繋がるのはよく見られますが、2本ずつが各々繋がっているのははじめて見ました。

【アクセス】名鉄小牧駅から徒歩20分

【料金】小牧市歴史館(山上の天守閣)と小牧山城史跡情報館(大手口そば)両方で100円

【満足度】★★★☆☆