名古屋城を見て歩く

【愛知県・名古屋市 2022.10.26】

いまの名古屋城の地には、かつて織田信長が生まれたとも育ったともいわれる那古野城がありましたが、両者には繋がりがありません。それゆえ名古屋城は比較的新しく造られた城ということになります。

徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利したのは、すでに60歳を目前にしたときでした。

自分が天下人となり、さらに盤石な基盤を築くためにはすべてを急がねばなりません。自分の余命とのにらみ合い、とでもいった心境だったのではないでしょうか。

家康は征夷大将軍となって江戸幕府をひらくと、西国(豊臣家およびその勢力下の大名が多い)への備えとして西日本の要衝となる地へ新たに城を築き、自身の身内や信頼できる家臣を移り住まわせます。名古屋城はそのなかでも最大規模の、象徴的な存在でした。

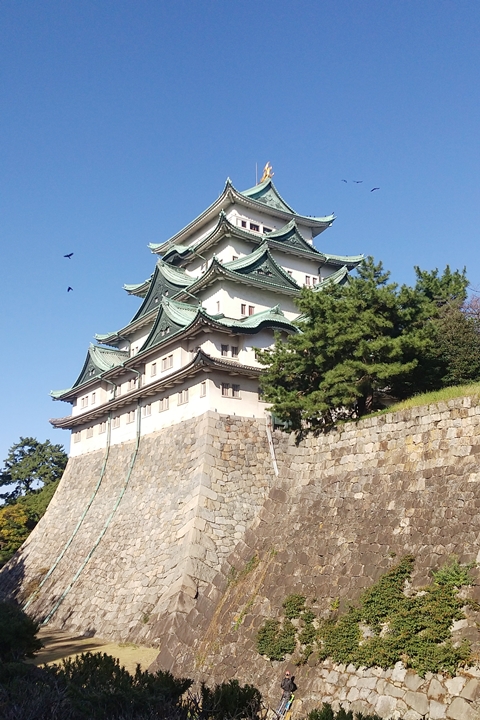

城普請は、かつては秀吉の恩顧を受けていた加藤清正、福島正則、黒田長政、毛利秀就、池田輝政ら外様大名に命じ、石垣の組み上げだけで言えば一年足らずで仕上げています。そして天守閣が築かれるのが1612年で、大坂冬の陣がおこるのが1614年ですから、この名古屋城の完成をもって満を持し大手を打ってきたかのようです。

その後、名古屋城は尾張徳川家が17代にわたって城主をつとめながら尾張の中心的存在として繁栄します。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

名古屋城へ

名古屋城はまだ先ですが、街中に城普請の跡が残っています。

近くに「○○三の丸幼稚園」があったので、かつてこのあたりが三の丸だったということでしょう。

陸橋をわたっていると、ちょうどいい具合に天守閣が見えました。なんとなく計算してやっているようですが、これもサービス精神ゆえということで。

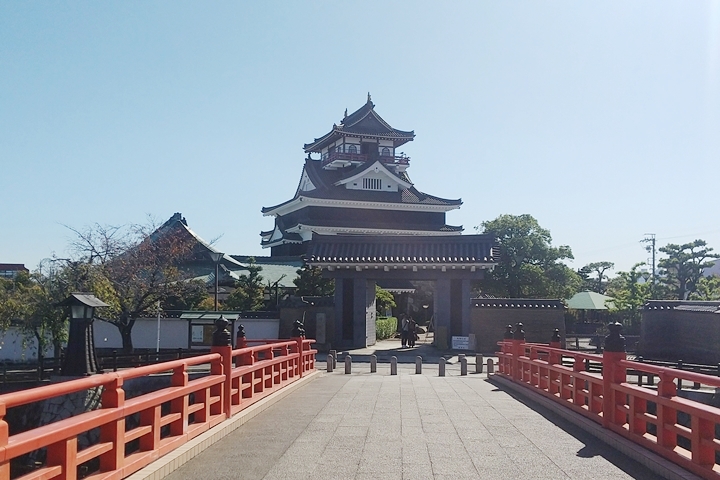

まずは正門から入ってみます。

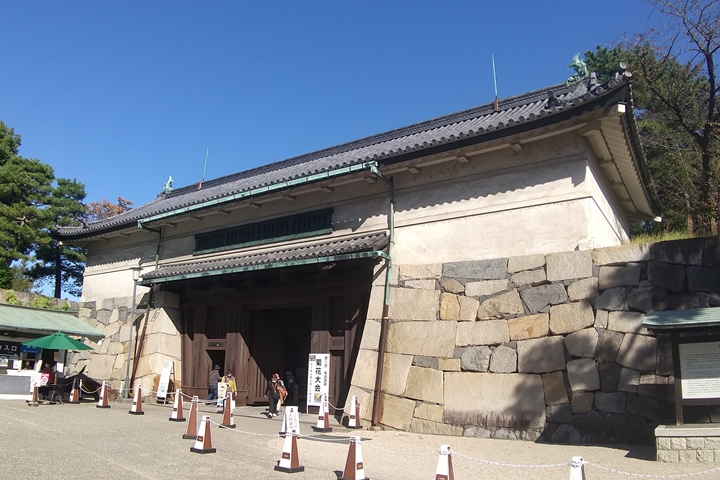

それにしても看板、案内板が多いし、このあたりでは名所旧跡には三角コーンは必須とでも考えているのでしょうか。

西の丸

石垣はもちろんですが、各隅櫓も当時のものが現存しているそうです。

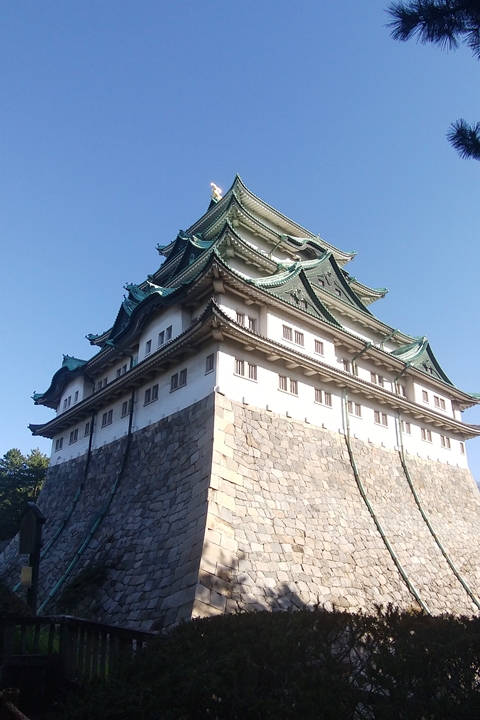

明治維新において全国に廃城令が出されますが、ここ名古屋城は市民からの強い要望で存続が決まります。しかし明治時代に起きた濃尾地震で石垣と建物の一部が崩壊、さらに大戦時の空襲で天守閣が消失してしまいました。

本丸

空襲で焼失した天守閣は、残っている写真や資料をもとにコンクリートで「復元天守」として1959年に再建されました。

しかしいまは耐震強度の問題とかで入場できなくなっており、木造による再建を検討しているそうですが、関係者間ですったもんだしており、いまのところ見通しが立たないようです。

本丸御殿も空襲で建物はすべて焼失しましたが、障壁画などは取り外して他の場所で保管していたため難を逃れ現存しています。

ただしこの本丸御殿を飾るそれらは、すべてデジタル技術を駆使してつくった模写です。京都の元離宮二条城の本丸御殿とおなじで、本物は宝物館で(期間限定で)見られます。

東二之門

大天守 / 西北側から

熱田神宮

名古屋へ来たので熱田神宮に参詣してみます。

熱田神宮は名古屋城からは南へ8kmほど、清洲城からは14km ほどです。

なぜそのようなことを書くかといえば、織田信長は桶狭間で今川軍を急襲するまえに、清洲城で湯漬けを3杯かきこみ、まずは戦勝祈願のため熱田神宮に立ち寄っているのです。

そして大勝利の御礼に、神社の普請のため奉納した塀が「信長塀」としていまも残っています。

上知我麻神社は、日本武尊の妃(みやずひめのみこと)の父・おとよのみことが祭神です。

熱田神宮は三種の神器のひとつ草薙剣(くさなぎのつるぎ)をご神体として祀っていますが、日本武尊の死後、草薙剣を熱田に奉納したのが、おとよのみことです。

別宮八剣宮の「別宮」は、熱田神宮の本宮に対するもので、外宮と同じ意味になります。八剣宮とは八本の剣ではなく、「八」は「弥」に通じ、「弥弥」すなわち「永遠の剣の宮」を意味するそうです。

なお草薙剣はこの別宮八剣宮に祀られていた時期もあるとのことで、本宮につぐ社格とされています。

泥土をかためて造った築地塀ですが、間に瓦を入れ、泥土+瓦+泥土+瓦+泥土と組んでいるところが特徴です。

【入場料】名古屋城:500円(本丸御殿拝観もふくむ)、熱田神宮:外観を見て回るのは無料

【満足度】★★★★☆