福山城を見て歩く

【広島県・福山市 2022.11.6】

築城400年を記念して大規模改修をおこなっていた福山城が、工事を終え今年8月から一般公開されたこともあって訪ねてみることにしました。

福山城の最大のポイントは、日本において本格的に築城された最後の近代城郭ということです。

江戸時代初期、徳川家康のいとこである水野勝成が10万石をあたえられ大和郡山より転封されます。

目的は毛利家をはじめとする西国大名に対する抑えであり、そのため所領10万石とはとても思えない巨城を築くことになります。その偉容で牽制しようと考えてのことでしょう。

福山市の観光ガイドにうたう「日本城郭の最高到達点であり最高傑作」というキャッチコピーには首をひねりますが、最後につくられた城だからこそすべての技術を集結した完成形と考えるなら、根拠のないものではないのでしょう。

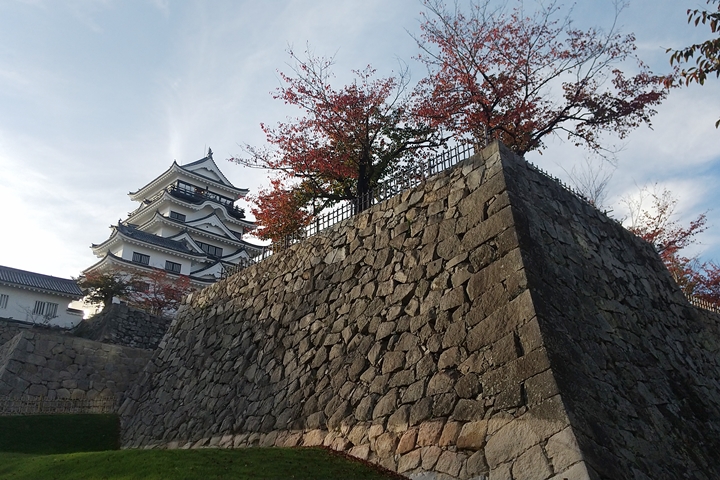

構造としては本丸のまわりを二の丸、さらに三の丸が取り囲む連結式の平山城で、石垣は本丸に進むにしたがい3段階により高く積み上げられた、一ニ三(ひふみ)段とよばれる縄張りになっています。

多数の門や櫓が京都の伏見城から移築されその優美な姿を伝えていましたが、第二次大戦時の空襲で、伏見櫓と筋鉄御門をのぞくすべてが焼失してしまいます。

1966年に天守、月見櫓などを鉄筋コンクリート造りで復元、さらに今回築城400年を記念して大規模改修が行われました。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

福山城

繁華街がひろがる福山駅南口側から駅舎をぬけて北口を出ると、びっくりするほどすぐそばに福山城はあります。

天守

天守のまわりを一周すると、北面だけが黒いことがわかります。

これは天守の北側は砲撃をうけたときに砲弾がとどく可能性があり、その弱点をカバーするために鉄板を北面全体にはり付けていたそうです。1966年の復元工事では鉄板はなかったそうですが、今回の修復工事では鉄板の復元もおこないました。

なお蛇足になるかもしれませんが – – –

戦前まで現存した福山城天守は、姫路城などとならび国宝でした。ところが空襲で焼失し、1966年に鉄筋コンクリートで復元されたのですが、その姿は外観の美しさにこだわり過ぎ、あきらかに元のものとは異なっています。現在この天守は、元のものを忠実に再現した「復元天守」なのか、イメージとして再現した「復興天守」とすべきか論争とまではいかないのですが、決めかねているようです。

二の丸曲輪から

天守へ上がる

天守内は興味深いものがたくさんあり、なかでも甲冑類には目を見張るものもあったのですが、大半は撮影禁止でした。

これでいったんは外へ出て、夕食後にライトアップした城を見に来ます。

ライトアップ

19時半ごろ。

すっかり暗くなり、ライトアップも見頃でした。

【アクセス】JR福山駅の目の前

【入城料】天守500円、天守以外は無料

【満足度】★★★★☆