広島城を見て歩く

【広島市 2022.11.8】

中国地方の覇者・毛利元就は亡くなる前、嫡男の隆元が若くして急逝していたため孫の輝元に家督を譲ります。

そのとき輝元はわずか11歳、そこで亡き父・隆元の弟である吉川元春、小早川隆景の補佐を受けることになります。

(元春は元就の次男で吉川家に養子入りし吉川家当主となり、隆景は三男で小早川家に養子入りし小早川家当主となっていました)

毛利輝元は祖父・元就の遺言をまもり、二人の叔父に支えられながら天下をねらう野心はもたず、逆に天下をねらうゆえ中国の地を侵そうとする者には威厳をもって対抗します。織田信長、そして信長の命をうけて備中へと侵攻する羽柴秀吉との衝突は避けられませんでした。

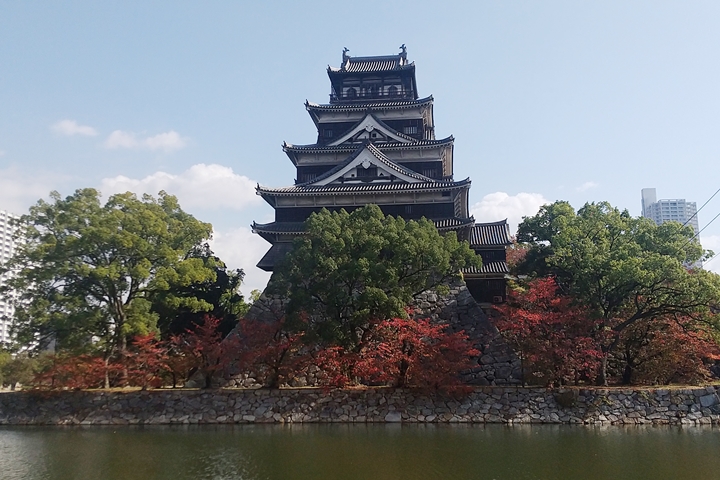

その輝元が信長の没後に天下をほぼ手中にした秀吉から中国9ヶ国120万石の領有を認められ、交通の要衝であった太田川の三角洲に新たな城を築いて郡山城から本拠地を移します。これが広島城です。

その後は関ヶ原の合戦で西軍が敗れたため、その西軍の総大将にまつりあげられていた輝元は周防・長州2ヵ国に減封、結果として広島城を明け渡すことになります。広島城に城主として在任したのはわずか9年間に過ぎませんでした。

そのあとには秀吉子飼いで豊臣家恩顧の大名でありながら、石田三成との確執などから徳川家康にしたがった福島正則が城主となります。しかしその正則も城を修繕したことに対して難癖をつけられ信濃へと減封のうえ体よく追いやられます。こちらは19年間の在任でした。

このあと恒久的に城主となるのが浅野家です。浅野長政は豊臣家5奉行の1人でしたが、秀吉の死後影の実力者となった北政所(寧々)と兄妹関係にあり(長政は浅野家の婿養子で家督をつぎ、寧々は浅野家の養女で秀吉に嫁ぐ)、関ケ原の合戦が実質的には、豊臣家&淀君 vs 徳川家&北政所であったことから当然のように徳川へ傾いてゆきます。

浅野長政の次男・浅野長晟(ながあきら)が入城し、その後12代にわたり修築を加えながら明治初期まで続くことになります。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

広島城へ

広島駅から広島城までは1.5kmほど。散歩がてら歩くのにちょうどよい。

表御門から馬出へ

表御門を抜けると、そこは二の丸であると同時に「馬出(うまだし)」になっています。

これは広島城の大きな特徴です。

馬出から本丸へ

天守

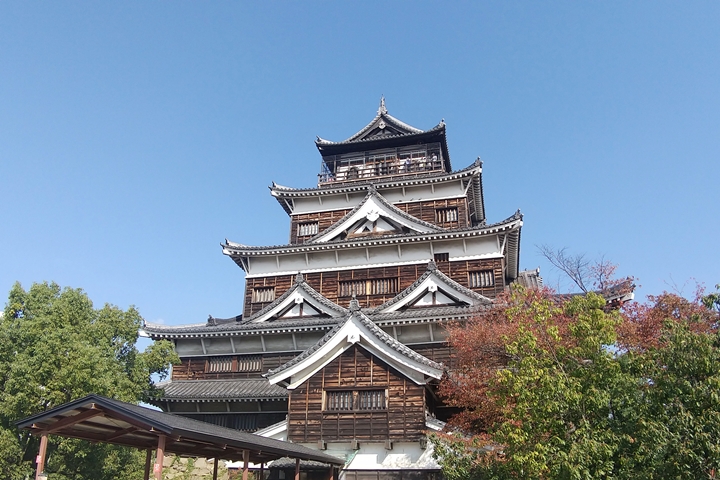

広島城は元のものを出来るだけ忠実に再現した「復元天守」です。

一見木造に見えますが、最上階をのぞきコンクリート製です。いま再建から60年以上がたち老朽化が進んでいるため、せっかくだからと完全な木造での再建を考えているようです。

広島城木造復元について

http://hiroshima-castle.jp/

広島護国神社

広島護国神社は広島城内に鎮座しています。

そもそもは明治維新の際に戦没した人々の霊を祀るために建立され、大東亜戦争から原爆による被災者など多くの亡くなった人々の霊を祀っています。

いまは家内安全、厄除け、安産祈願、合格祈願など、利便性もあって多くの人が訪れているそうです。また広島カープのチーム関係者が毎年必勝祈願に訪れるそうで、広島カープの名も広島城が鯉城と呼ばれていたからというより、この神社にまつられた昇鯉にあやかっているのではないでしょうか。

外堀外周をまわる

平和公園

平和公園を訪れる人の多さには圧倒されました。

とくに修学旅行なのか学生さん、そして外国人が9割をしめていました。原爆の悲劇を若い人たちへ、そして海外へと伝えてゆくことに献身しているかのように感じました。

【アクセス】JR広島駅から、JR広島駅へ

【入場料】天守閣拝観料 \370

【満足度】★★★★☆