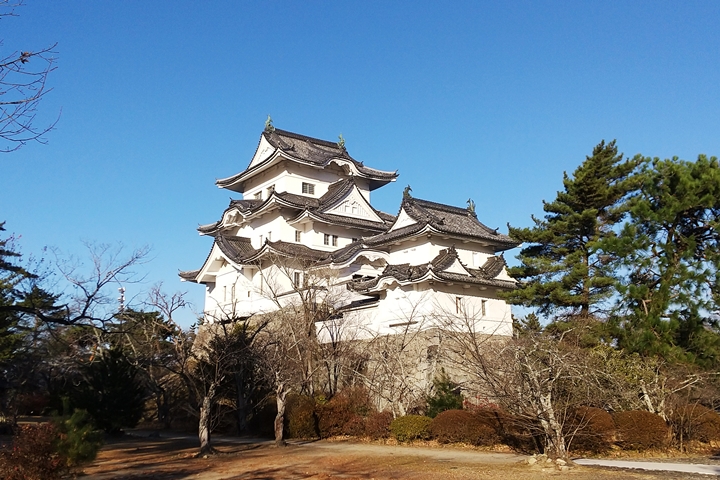

伊賀上野城で藤堂高虎の城づくりを見る

【三重県・伊賀市 2022.12.20】

まず伊賀上野城の呼び名について。

この城はそもそもは三重県上野市にあり上野城と呼ばれていましたが、その上野市が2004年に3町2村と合併し、住民投票の結果もふまえた上であらたに伊賀市と名を変えます。そこで城の名も上野城のままではせっかく伊賀市に改めたのにと不満が出て、かといって伊賀城と改めるのは歴史を操作するようなもので、公的には無難な案をとって伊賀上野城と呼ぶことになったようです。ですから私的機関によっては昔のままの上野城と呼んでいるところもあり、またそれが誤りということにはならないようです。

さてこの伊賀上野城ですが、豊臣の時代に筒井順慶の養子・筒井定次が築城します。

関ヶ原の合戦後しだいに勢力を拡大してゆく徳川家康は、いずれ雌雄を決することになる豊臣家の本城・大阪城に対する抑えとしてこの地に堅牢な城をきずく必要を感じます。そこで当時築城の名人と定評のあった藤堂高虎を伊予宇和島から呼び寄せ、元の城郭を全面的に増改築するよう命じます。

そうして出来上がったのがこの伊賀上野城なのですが、じつは城が完成する前に江戸幕府をひらいた徳川家康は老獪な策謀と圧倒的な力の差で豊臣方を壊滅させたため(大阪冬の陣・夏の陣)、本来の築城目的をになうことはなかったようです。

紫色のマークが今回訪れた場所です。

JR駅から伊賀上野城へあるく

JR伊賀上野駅から城のある中心街まで3kmほどなので歩いて行きます。

服部川に架かる伊賀上野橋を渡るあたりから伊賀上野城の天守が見えてきました。

町のあちらこちらに観光客の目を楽しませる工夫が見られ、ぶらぶら歩いているだけで好感度はアップします。

伊賀上野城・本丸、石垣

いま歩いているのは本丸の東側に位置しますが、不思議なことにこの東側には水堀も自慢の石垣も存在しません。

それゆえ何の妨げもなくあっさり本丸にたどり着いてしまいます。

ちなみにここが筒井時代からあった本丸で、木立の向こうに見える天守のある曲輪が高虎が拡張した(新)本丸部分にあたります。

左側の石垣の上が先程みた筒井時代の本丸があったところで、高虎が堅い守りに腐心したことがよくわかります。

なおこの石垣は西に面しています。

加藤清正が築いた城の石垣は、上にあがるほど傾斜がきつくなり敵兵にとっては登りにくいものになっています。これを武者返しの石垣、あるいは扇の勾配といいます。

対して藤堂高虎の石垣は下から上まで急角度の一直線になっています。これは基部を支えとする発想ではなく、基部上部の別なく石垣をより高く積み上げる技術を持っていたことを証明しています。

これから天守を見に行ったあとで、水堀からそびえたつ高石垣を見に行きたいと思います。

天守

天守は形および建築方法で大きくふたつにわけられ、「望楼型」と「層塔型」があります。

「望楼型」は、まず入母屋造りの建物をつくりその上に物見用の望楼を載せて仕上げます。これだと望楼が下の基部になる建物の形や柱位置に関係なく好きなようにデザインできるので見た目がオシャレになります。今年訪れたなかでは、姫路城や犬山城がその代表例です。

「層塔型」は同じ形のものを同じ柱を支えにして積み上げてゆくため、最上階の望楼を特徴あるデザインにすることは出来ませんが、工期を短縮し、工費を節約できます。

天守築城の際にこの層塔型を本格的に取り入れたのが藤堂高虎といわれています。ですからこの天守はいうまでもなく層塔型です。

(ただしこの天守は昭和の時代に再築したもので、しかも資料が乏しく正確に再現したものではありません)

高石垣

高石垣の高さは30m。案内板には日本一の高さと書いてありますが、正確には大阪城の32mの石垣についで日本で2番目の高さとなります。ちなみに今ある大阪城は、徳川家康が秀吉の大阪城を破却し新たに造らせたものでその石垣も藤堂高虎の普請によるものです。

さて、この水堀と高石垣ですが、西面と北面の一部にのみ造られていてやはり東面はまったく無防備な状態です。

伊賀上野城が完成する前に大阪城が陥落し豊臣家が滅亡したことは冒頭で書きました。その為もあってでしょう、高虎はもっと交通の便のよい津藩にある津城を居城とし、ここ伊賀上野城はその支城としています。

てことは、この伊賀上野城は建築途中で設計図を大幅に書き換え、不要となった防備はぜんぶ省略し、それでもって完成とした、のでしょう。

松尾芭蕉

伊賀上野は松尾芭蕉の生誕地でもあります。

上野公園内にある俳聖殿は、堂の中に伊賀焼の松尾芭蕉像を祀っています。

松尾芭蕉については特別に興味はないので、ゆかりの地を特定して訪ねたことはないのですが、たまたま訪ねた先で芭蕉翁がその地を訪れたときに詠んだ句が碑になって設置されているのはしばしば見かけます。

そこから推測しても、松尾芭蕉という人はよほど旅から旅をつづけた、いわゆる漂泊の人だったのでしょう。

【アクセス】JR伊賀上野駅から歩き、伊賀鉄道・忍者市駅(上野市駅)へ

【料金】伊賀上野城:天守閣登城600円、愛染院・松尾芭蕉墓所:200円

【満足度】★★★★☆