森鴎外の謎・森林太郎の医は仁術か算術かそれとも

津和野・森鴎外記念館内

森鴎外と夏目漱石は明治を代表する2大文豪です。

かつて漱石の肖像画が千円札に印刷されていたころは、漱石の小説の方が一般に読みやすく親しまれているからなのかと漠然と思っていました。

ところが昨年あらたに紙幣が刷新され明治時代を代表する医学者・北里柴三郎がやはり千円札に採用された際には少なからず驚きました。

森鴎外は本名森林太郎、明治時代の陸軍を代表するような軍医(陸軍軍医総監であり陸軍医務局長も兼任する文字通りトップ)、すなわち文学の夏目漱石と医学の北里柴三郎のふたりを合わせたような実績をもつ著名人です。

それにもかかわらず、漱石と柴三郎がそれぞれ紙幣に採用されながら鴎外が漏れたのはなぜなのでしょうか。

明治時代には天然痘、コレラ、結核とともに脚気は多くの人の健康をむしばみ命をうばう病気として恐れられていました。いまでこそビタミンB1の欠乏によって末梢神経障害から足にむくみや痺れを生じさせ、さらには心不全をまねき症状が重くなるとついには死に至らしめる、ということは一般に知られるところですが、江戸時代から明治時代初期にかけて江戸を中心にした都市部で原因のわからないまま脚気が流行の兆しを見せはじめます。

なぜ都市部でのみ流行したのか。そもそも米を食べるとは玄米を食べることを意味していました。ところが都市部ではより美味しくなるということで精米すなわち玄米の糠をとり除いて白米にして食するようになります、実はこの糠にビタミンB1が大量に含まれているのですから「糠をのぞいた米」とは「ビタミンB1を捨てた米」ということになってしまいます。

明確な確証はないものの、田舎から江戸へ出た人は発症し、江戸から戻ってくると治る、そもそも田舎にはこの症状のみられる病人がほとんどいないという事実から、おもに漢方医らが食生活の違いに原因があるのではないかと推測し従来の食生活をまもるよう勧めたこともあって、やがて脚気の流行は下火になってゆきます。

そんなとき思わぬところで脚気が爆発的に流行します。明治6年に徴兵令が施行されて編成された陸海軍においてのことでした。

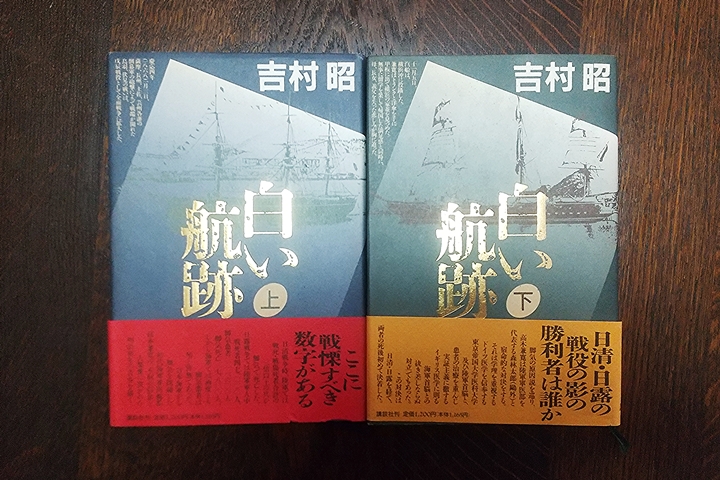

吉村昭『白い航跡』

小説『白い航跡』は海軍医・高木兼寛を主人公にした物語です。

兼寛は薩摩藩の鹿児島医学校で教鞭をとっていたところかつての師である蘭方医・石神の推挙により軍医として海軍入りします。

ところが高木がそこで見たものは、艦船にのる海軍兵の多くが脚気にやられて歩くことすらおぼつかなく、もし敵船と抗戦することになったとしても到底戦ができる状況ではない、このままでは海軍は脚気のために潰えてしまうと恐怖し、高木は救済するための治療法、さらには予防法を必死で模索します。

いくつかヒントになる事実がありました。遠洋の航海中は脚気患者が続出するものの外国の港にしばらく停泊しているあいだは罹患するものが目に見えて減る。高木自身が英国への留学中に見たかぎりでは、英国海軍に脚気患者は皆無だった。

それらの事実から高木は、軍隊で支給される食事が白米中心であることが原因ではないか、麦飯あるいはパン食に替えたらどうだろうかと考えるようになります。

明治初期に創設されたころの軍隊の食事は、「ひとり1日6合の白米の支給」がひとつの売りでした。

地方の豊かとは言いがたい村で育った若者にとっては、毎日白い米飯が6合も食べられるというのはそれだけでも魅力でした。しかも副菜はいくばくかの現金がわたされて各自その金で調達することになっていたため、(いまからすると隔世の感がありますが)若者たちはその金を残して貯め実家におくることを良しとしていました。すなわち白米はふんだんに食べるものの、副菜は極端にお粗末で結果として必要量のビタミンB1が摂取できるはずもありません。

高木兼寛は上司の許可をえて長期の航海に出る船員たちにパン食やビスケット、あるいは麦飯をまぜた食事を摂らせてみることにします。この生の海軍兵をつかった人体実験ともいえる調査の結果をまつ高木の不安と焦燥の姿を見ていると、結果はわかっていても思わず緊張しながら吉報が届くのを待ってしまいます。

『白い航跡』は上下巻ともAmazonの中古本で安いものは各1円+送料で売られています。

メルカリであれば状態のよいものが上下巻・送料出品者負担で6~800円といったところです。

よほど人気がないからそれほど安いのかというとそうではなく、中古本市場は人気があってたくさん販売されたものは読後にたくさん売りに出されるため値段が下がります。

森鴎外『舞姫』

『舞姫』は森林太郎自身のドイツ留学の体験をもとに書かれたもののようですが、私小説かというと、さてどうなのでしょう。

森林太郎は現在の島根県の津和野藩につかえる典医の長男として生まれます。

森家には代々男子が生まれなかったようで、祖父も父も婿養子として森家を継いでいます。それゆえ久々の男子誕生に森家は沸き立ち、幼いころから神童の片りんを見せはじめるこの直系の跡取りにおおいに期待を寄せたということです。

というのは表向きで、林太郎の曾祖父には3人の息子がいたものの、長男は早世、次男は西家へ養子入り(して西周の父親になる)、そして三男が森家を継ぎます。ここから先はあとで紹介する山崎一穎『森鴎外 国家と作家の狭間で』によりますが、この三男・亮良が典医をつとめていたとき、森家家伝の胃腸薬の需要が多すぎて生産が追いつかず原料をかえていわゆる偽装薬品を供給したようなのです。

西周の記述するところでは「故アリ家断絶ス」ということで、どうやら森家は藩から蟄居を命じられ亮良は山口へ出奔してしまいます。

その後曾祖父は娘に婿養子をとり(この人が林太郎の祖父)なんとか家系を存続させるのですが、藩からは減封されあきらかに森家は衰退してしまいます。

それゆえ森家一同の林太郎に託す再興の思いは並大抵ではなく、これがつねに重圧になっていたことは容易に想像できます。たとえば『舞姫』の主人公・太田豊太郎のつねに陰のある憂鬱そうな姿にそれは反映されています。

林太郎は文字通り神童でした。東京医学校(現在の東京大学医学部)予科に年齢を2歳上に偽って入学し19歳で卒業、主席ではなく8番席次ではあるものの他の卒業生がみな5~7歳年長であることを考えると、恐るべき秀才といえます。

しかし当の林太郎は主席で卒業できなかったことに内心忸怩たる思いがあったようで、というのも首席で卒業すると文部省派遣の官費留学生としてドイツへ留学できる、それを夢見ていたようです。

運が良いというべきでしょう、進路の定まらない今でいうところのプー太郎のようなリン太郎に、東京医学校の同期生・小池正直から陸軍省へ入らないかと誘いがあります。

林太郎としては役人にも軍人にもなる気はなかったようなのですが、周りからの熱心な勧めもあって卒業後半年ほどで入省します。

そこからはやはり大秀才です、衛生制度に関する調査にかかわるかたわら衛生学をまなび、2年後にはドイツ陸軍の衛生制度を調べるためにドイツ留学を拝命することになります。

林太郎はこのドイツ留学中にドイツ人女性との恋におちることになるのですが、『舞姫』のなかでは主人公の豊太郎が貧しい踊り子を援けたことから恋仲になり、やがて踊り子との生活に安らぎをおぼえ(留学生の立場としては)自堕落な生活に埋没しついには官費の支給を打ち切られ、しだいに奈落に落ちてゆきます。

現実の林太郎はおおいに成果をあげて留学生活を終え帰国しますが、そのあとを追うように恋仲になったドイツ人女性が日本へとやってきます。

陸軍省としては将来有望な、森家としては一族再興の希望の星ともいえる森林太郎を、異国の女性が異国から追いかけてきたなど言語道断と思ったのでしょうか、ドイツ人女性は一ヶ月の滞在で(おそらく林太郎に会うこともなく)帰国します。

『舞姫』では奈落に落ちかける豊太郎に友人・相沢が手を差しのべ、その並外れた語学力を活かして一気に栄達の道が開かれることになります。ところが踊り子はそのとき妊娠しており、豊太郎は栄達の道をえらんで帰国するか踊り子との恋をつらぬいてドイツに留まるかの板挟みになります。

『舞姫』は悲恋の物語ではありません。

豊太郎はなんだかんだといいながら結局は栄達の道すなわち踊り子を捨てる決心をします。しかも正気を失ってしまい会話もままならない踊り子に対して、相沢の手を借りて無事出産できるようにとその費用と当面の生活費をおいて日本へと去ります。

そして最後の一文はこうです「嗚呼、相沢謙吉がごとき良友は世にまた得難かるべし。されど我が脳裡に一点の彼を憎むこころ今日までも残れりけり。」

坂内正『鴎外最大の悲劇』

その創設当初から日本陸軍と海軍との不仲は顕著でした。

倒幕から明治維新へと日本を新しい時代に導いていった中心的存在といえば、薩摩、長州、土佐、肥前の4藩ですが、それぞれの藩がどれだけ多くの血を流したかにくわえ、財力とそれにともなう軍事力の差からまず陸軍は旧長州藩士と旧薩摩藩士が中心となって組織されます。

ところが西郷隆盛をかつぎあげた薩摩藩士が袂をわかち結果として西南の役での敗北、隆盛は自決し多くの人材が失われました。ここで陸軍を実質的に掌握するのは旧長州藩ということになります。

一方の海軍ですが、旧長州藩は陸軍中心でその海軍力は微々たるものであったため海軍は旧薩摩藩の独壇場でした。とはいっても創設当初の陸軍と海軍の規模の差には隔絶の差があり、日清戦争当時の総軍人数約20万人、うち海軍2~3万人、日露戦争当時の総軍人数約100万人、うち海軍3~4万人、どうやら旧長州藩中心の陸軍ははなから旧薩摩藩中心の海軍を対等とは見ておらず、陸軍の支部支局どころか付け足し程度の認識だったのではないでしょうか。

そのような歪みのある関係の中で、海軍医の高木兼寛が軍部が支給する白米中心の食事にこそ脚気の原因があると声高に発表したのですから陸軍としては黙ってはおれません。

高木のいうことは突き詰めていうと「白米中心の食事が悪い、白米中心の食事はやめるべきだ」ということになり、「ひとり1日6合の白米」を標榜してきた軍部を否定し、「ひとり1日6合の白米」にあこがれて入隊する若者たちにとっては梯子をはずされるも同然のことです。

さらにこの問題を複雑かつ深刻にしたのは、海軍がイギリス式であったのに対して、陸軍はドイツ式であったこと。

海軍は医学もイギリス流を取り入れ、その特徴は実践(予防と治療)にありました。それだからこそ高木は脚気の症状の出るか出ないかだけで予防法を見つけえたのですが、陸軍はというと医学もドイツ流、基礎医学の研究を重視し、脚気についてもまずその原因を究明することが喫緊の課題とされていました。

当時もっとも注目されていたのは細菌学で、脚気も伝染病であろうと推察され先ずは病原菌を見つけ出せが合言葉のようなものでした。

当時の医学や衛生学はビタミンの存在もしらず栄養価が高いか低いかだけを物差しにするレベルであり、しかも陸軍からの一方的な軽視があれば高木の主張が認められるはずがありません。

ここで森林太郎が陸軍を代表して海軍の高木を真っ向から批判し、さらに「ローストビーフ好きのイギリスかぶれ」と侮蔑したとされていますが、ふたりの経歴を年代とともに見比べるうちに疑問がわいてきます。

高木は明治15年(1882)に海軍医務局副長に就いてから脚気問題に取り組みはじめ、翌年海軍医務局長就任をへて明治18年(1885)に海軍軍医総監(海軍軍医のトップ)に就くのと前後して白米食の脚気原因説を発表しています。

一方の林太郎はというと、ドイツ留学から帰国したのが明治21年(1888)26歳のとき、これでいくと陸軍のペーペー森林太郎は、海軍のトップに向かって昂然とその研究成果を批判し、しかもローストビーフがなんちゃらと誹謗中傷したことになり、実際の場面を想像しようにも無理があります。

やはりその背後には、やがて陸軍の軍医総監に就く石黒忠悳の影を見ざる得ません。

評論『鴎外最大の悲劇』はドイツ文学者である坂内正氏によって書かれた、森鴎外を非難することに全精力をかたむけたかのような、力作というよりも力みすぎた作品です。

たしかに資料をよくあつめ精読してはおられます。しかし文章全体があまりに粘着質で、批評ではなくあたまから批難、さらに論難から糾弾へとひとりで盛り上がり、言葉尻をとらえての揚げ足取り、憶測で皮肉り、皮肉ることで自分の中で憶測が確信にかわるのか、はては誹謗、中傷、雑言など個人的な恨みでもあるのかと読んでいて不快になってきます。

戦艦三笠は日露戦争における日本連合艦隊の旗艦で、東郷平八郎はその艦長として坐乗していました。

日露戦争といえば連合艦隊を後方支援するため陸軍によっておこなわれた旅順攻略戦がその死傷者数の多さからもことに有名ですが、そのときの日本兵の戦死者数は1万5400人。

一方日露戦争中に脚気でなくなった日本兵の死者数は2.8万人、うち海軍での死者数は3人(ゼロとの意見もある)、数字として見ればこれが事実です。

森千里『鴎外と脚気』

「日露戦争における戦傷者35万人、そのうち脚気患者25万人」

「日露戦争における戦死者4.6万人、そのうち脚気死亡者2.8万人」

「日清戦争ではその戦死者数の、3倍の兵が脚気で死亡」

脚気問題に関して森林太郎を糾弾する記事をみていると、きまって上記のような派手な数字がならべられています。詳細を知らない人がみると、あたかもその全責任が森林太郎にあるかのように思うことでしょう。

森千里氏は森鴎外の曾孫にあたる方で、森家親族のひとりから「鴎外が日清・日露戦争で多くの兵士を脚気で死なせた戦犯のようにいわれているので誤解をとくために書いてくれ」と頼まれ『鴎外と脚気』を上梓したと前書きにあります。

その前書きを読んだ段階で「こりゃダメだ」とため息がでたものですが、読了してみると本人が謙虚なのか文章に迫力がなくそのぶん説得力に欠けるきらいはあるものの、思わず合点した部分もありました。

なぜ「高木兼寛は正しい、鴎外(林太郎)は誤っていた」という単純な構図ができあがったのか。

森千里氏はその答えとして以下の3冊を上げています。

1)有名な小説家が高木を主人公とし、そのアンチヒーローに鴎外をすえた小説を発表。

– – 以下は私の見解 – – -『白い航跡』を指しているのは間違いありませんが、小説家(吉村昭氏)の作為というよりも出版社の販促の意図があったと考えれられます。

2)鴎外が脚気の原因を明らかにしようとした人達を弾圧、妨害した、と書いた本の存在。

– – 以下は私の見解 – – – これは先にふれた『鴎外最大の悲劇』のことでしょう。この本をどれだけの人が読んだかを考えたときそれほどの影響力があるとは思えないのですが、あまりに執拗な批判の繰り返しに辟易した読者が怪書として話題にしているのかもしれません。その意味では内容の猥雑さがかえって話題作りに役立ったといえます。

3)鴎外をさらに性格の異常な偏執狂的な人物と仕立てあげて描いた本。

– – 以下は私の見解 – – – どの本を指しているのかわかりませんが、鴎外を性格異常の偏執狂とすれば、どれほどつまらない本でも注目は集めるでしょう、これも販促効果大いにアリといえます。

4)最後に、あるテレビ番組を取り上げていますが、私は見ていないし今更見ることもできないので省きます。

森氏はつづいて以下のように書いています。

「実際に日清・日露戦争の時に軍医の最高の地位にあったのは石黒忠悳、そして小池正直であるが、そのような人物の名前は現代ではほとんど誰も知らない。誰も知らない人が大失敗しても面白くない。だから、多くの人に自分の書いた本や文章を読んでもらう、あるいは自分の作る番組を見てもらうには意外性のある面白い話にする必要があるのである」

読み終えてさすがに、だったら鴎外(林太郎)には脚気問題に関してなんの責任もないのか、と突っ込みを入れたくなるところはあるものの、点頭する部分は多々ありました。

現在の大阪市上本町・大福寺にありました

緒方惟準は、蘭学者であり医師であり大阪大学の前身となる適塾をひらいた緒方洪庵の息子です。

惟準は明治天皇の侍医であり、天皇からの勅命で日本初の官立病院となる浪華仮病院の設立につくし初代院長となります。

やがて陸軍医となり脚気の治療と予防に取りくむなかで高木兼寛の処方に賛同し、陸軍上層部に麦飯の導入を提言します。

ところが軍上層部の反応は冷ややかで、そればかりか先立って麦飯支給を実践していた自分の部下が問答無用で解雇されたことに激怒、上官に辞表をたたきつけて大阪へもどり開業医となります。

大阪市北浜に残されています

この話を知ったときには陸軍医の中にも気骨のある人がいたとホッとしたものですが、よく考えてみるとそうなのでしょうか。

緒方惟準は高名な洪庵の息子であり、元は明治天皇の侍医、プライドもあれば自負もあり、なによりも軍医を辞めたところで経歴に傷がつくわけでもありません。

では森林太郎はどうでしょうか、すくなくとも立場はまるで違います、それだけは確かです。

山崎一穎『森鴎外 国家と作家の狭間で』

山崎一穎氏は高校教諭から大学教授へと歩みながら森鴎外を専門に研究し、晩年は東京文京区の森鴎外記念館の館長をつとめた方です。

そこまで鴎外に全身全霊をかたむけて(?)いるのであれば、その著書『森鴎外 国家と作家の狭間で』はさぞかし林太郎をあつく支持しているのであろうと本を手にしたのですが、予期に反して熱くもなく、篤くもなく、ダジャレをいえば本も200頁と厚くもなく、拍子抜けしてしまいました。

林太郎は1899年37歳のとき、軍医監に昇格し、第十二師団(小倉)軍医部長に転出を命じられます。

昇格はしているものの、あきらかに左遷です。

林太郎が命じられたこの小倉への転任(左遷)の裏事情については諸説ありますが、山崎氏も指摘するように、同期の小池正直がトップ争いを勝ち抜くために奸計をめぐらした、さらに当時の軍医総監である石黒忠悳が軍医の個人病院開業などの兼業を嫌っており、作家活動との二足の草鞋をはく林太郎にたいしても懲戒の意味をこめて辞令をだしたと考えるのが妥当でしょう。

『森鴎外 国家と作家の狭間で』の秀逸なところは、林太郎がその転機ごとに作家としてどのような作品を書いたか(あるいは翻訳したか)を紹介し、そこから林太郎のそのときそのときの心証を推測させていることです。

軍部すなわち国家からの辞令や命令、そのもとで作家として何を書いたのか、たしかに「国家と作家の狭間」のタイトルに滋味を感じます。

そしてこの小倉での雌伏時代の経験が、鴎外の後半生に種々のかたちで活かされることになると述べています。

たしかに国家のもとでは第一師団軍医部長の辞令をうけて東京へもどり、日露戦争をへて陸軍軍医総監に昇進、さらに陸軍医務局長を兼任し陸軍医のトップに立ちます。

また作家としても豊熟の時代と称せられるように数々の名作(「ヰタ・セクスアリス」のような問題作もふくめ)を矢継ぎ早に発表します。

森林太郎は晩年には帝室博物館総長をつとめており、毎年秋には奈良をおとずれ正倉院の曝涼(ばくりょう/虫干し)や開閉封に立ち会っていたそうです。

奈良滞在中につかった官舎の門(だけ)がいまも残っています。

この官舎から東京の子供たちに送った手紙が実存しますが、どこにでもいる子煩悩のおっちゃんという印象です。

松本清張『或る「小倉日記」伝』

森鴎外(林太郎)と脚気に関してここまで調べてきて、松本清張氏の小説『或る「小倉日記」伝』に、記憶の片隅にのこるちょっとした記述があったことを思いだし書棚から探しだしました。

『或る「小倉日記」伝』は生まれながらに神経性の障害をもち、知能は常人以上ではあるものの身体的に仕事のできない田上耕作が主人公です。耕作は縁あって地元小倉で病院経営をする篤志家でもある人物のもとに出入りするようになり、郷土史をしらべるうちに鴎外が小倉に赴任していた3年間をつづった「小倉日記」が(当時は)散逸しており、世間からも惜しまれていることを知るにおよんで、自分で資料をあつめ散逸した小倉日記に代わるものを完成させようと行動をおこします。

『或る「小倉日記」伝』には実存のモデルがいるそうですが、小説であることには違いありません。

しかし松本清張氏は鴎外の評伝も書いているくらいですから、鴎外の足跡を追う田上耕作には想作も加えられているのでしょうが、足跡を追われる鴎外については自身が調べたままに忠実に書いたのではないでしょうか。

50頁ほどの短編ですので、気になっていた箇所は直にみつかりました。

時がたち鴎外を直接知る人がほとんど鬼籍に入っている中で、耕作はやっと鴎外の私宅にまで自由に出入りしていたという老人にたどり着きます。その老人の会話部分です。

「鴎外といえば、むずかしい人のように思われるが、なかなかわれわれに対してはざっくばらんでしたよ」

「しかし公私の別は非常にやかましかった。いったん軍服同士のつきあいとなると厳格でした。 – – – その男はその時、大尉か何かの軍服で行ったのですが、いやもう、大変(注:きびしいの意)な扱い、見ていてかわいそうなくらいでした。ところが二三日して、その男が今度は和服で行くと、前とは打って変わって丁寧な客扱い、玄関まで送ってくださるというしだいでした。

小倉の町を着流しで散歩のときなどは – – – ていねいに笑顔で礼を返されたものですが、軍服を着て小倉駅に人を迎えに出ておられた時など、汽車の着くまでプラットホームに椅子を出させて腰をかけ、傲然とでもいいたげに控えていて、答礼もロクにはしませんでした – – – 」

この短編小説は末尾で、主人公の耕作が身体が衰弱して亡くなった翌年に、東京の鴎外の子息が「小倉日記」を偶然にみつけたことを記します。

私は鴎外の小倉日記を読んだことはありませんが、「田上耕作の小倉日記」だけで十分です。

森林太郎の医は仁術か算術かそれとも

津和野の町並みからはずれ、人通りもない道をあるいて永明寺(ようめいじ)を訪ねました。

永明寺は山間の静寂のなかに埋もれたかのようにたたずむ古刹です。堂宇と向かい合わせるように墓地があり、そこに森林太郎の墓があります。

墓の前に立ちました。

森先生の本はたくさん読みました、本棚の横一列埋まるくらい読んでますよ。

夏目漱石ですか、そうですね、「坊ちゃん」「こころ」「草枕」、読んだのは代表作くらいのものです。

代表作といえば、「吾輩は猫である」も読みました。

そのなかで、忘れられない登場人物がいるんです。

甘木先生。主人公の猫の飼い主であるくしゃみ先生の主治医です。

人柄がいいんですよ、いつもニコニコしていて、くしゃみ先生が催眠療法で治してくれと言えば一生懸命催眠術をかけようとし、くしゃみ先生が催眠術がかからないと笑えば同じようにそうですねと笑っている、医者としての腕が立つのかどうかはわかりませんけど。

森先生は覚えてられないでしょう、甘木先生はこれといった功績もない、しがない町医者ですから。

【2025.5.12 記】