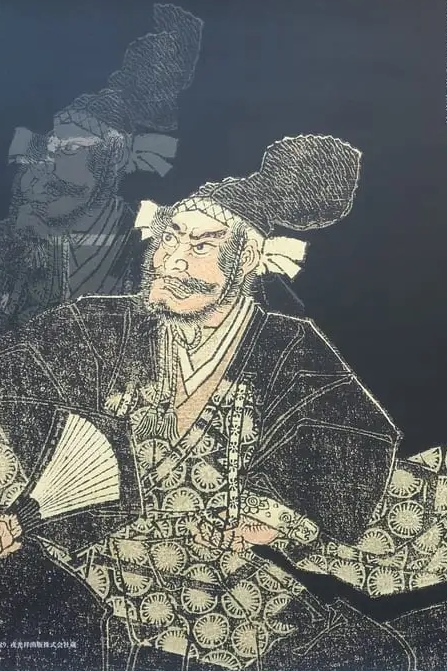

荒木村重の謎・村重は死にたくなかったのか

2023.1.25 記

「荒木村重展」ポスターより一部抜粋

荒木村重の像はありません。

市の予算がないのか、お金をだしてくれる篤志家がいないのか、それほど有名ではないのか、それとも – – – 卑怯者と見なされているのか。

村重は豪胆だったのか

荒木村重をかたるとき必ず出てくる話があります。

村重は主君の池田氏から独立するような形で茨木城主になるとさらなる飛躍を目指し、細川藤孝(のちの幽斎)の仲介で信長の臣下に入ります。最初の面通し、これは現代に当てはめると面接試験のようなものですが、その場で村重は信長に対して、「ご命じくだされば摂津の国は自分ひとりで平定してお目にかけます」とみずからをアピールします。

すると信長は無言のまま刀を抜き、傍らにあった饅頭を突き刺して村重の眼前に突き出します。

さて村重ですが、これは信長が自分を試すための試験であることは瞬間的に悟ったはずです。一瞬の躊躇はあったものの、手を使わず大口をあけてその白刃の先にある饅頭に喰らいつきます。その所作をみた信長は大いに気に入り、摂津一国は切り取りしだい自領とすることを許します。

この話は一世紀ほどのちに書かれた読本のなかにあるものが初見なので、あきらかに後の世のつくり話でしょうが、創作は創作として、村重の性格を如実に表すものとしてたびたび取り上げられています。

その大半は村重の豪胆さを示すものと好意的に解釈しています。

ところがわずかですが、村重の「細心」あるいは「臆病」ととらえているものがあります。

単純に考えると、白刃の先の饅頭を大口をあけて喰らうのは豪胆なように見えます。しかし村重本人が、信長に試されていることを悟ったうえでそのように行動したのであれば、信長に意図があったように村重にも意図があったことになります。

村重は考えます。饅頭を食らいかけている最中に、信長がいきなり白刃を動かし村重の喉を突くなどありえまい。信長が刃先に饅頭を突き刺した以上は、手で受け止めたのでは信長に気に入られるはずがない。信長が意表をつく行動を示したのなら、村重も意表をつく行動で – – -そこで大口をあけてパクッとなったのでしょう。

村重は、信長に臣従したころ茨木城を居城としていました。

いま現在、その地は宅地となり楼門だけが再建され近所の小学校前に、お飾りのように立っています。

画像は【aruku-93】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-93/

村重は細心だったのか

信長のもとでの村重の武功は抜群であったといっても良いでしょう。さっそく摂津一帯を平定してみせます。そして信長からよほど気に入られていたのでしょうか、摂津一国を任せられます。異例のスピード出世です。

村重はそれまで茨木城(現・大阪府茨木市)を居城としていましたが、早々に伊丹城(現・兵庫県伊丹市)へうつり、そこを改修して新たに大規模な城を築きます。これが有岡城です。

有岡城は総構え(惣構え)という、周囲に堀や塀をめぐらして町全体を囲い込み要塞化したもので、東西0.8km、南北1.7kmという巨大な城郭でした。

村重が旧伊丹城を落としたのが1574年11月、その年には伊丹城へうつっています。いつの時点から城の改修を始めたのかは調べた限りではわからないのですが、すぐに始めたとしても完全にできあがったのは翌年の後半か翌々年ぐらいではないでしょうか。

そして1578年10月、まったく唐突に信長に背き、その城に籠ります。

村重が信長にたいして謀反をおこした理由についてはいくつもの説があります。

たとえば、先に書いたはじめての面通しの際に刀の先に突き刺した饅頭を食べされられ、その屈辱感を根にもっていたというもの ― そもそもこの饅頭の話自体が後世につくられたものゆえ、理由とするには本末転倒しています。

たとえば、信長軍が石山本願寺を囲んで兵糧攻めを行なっている只中に、村重の家臣が本願寺側へ兵糧を流していた事実が発覚し、信長からの懲罰を恐れてというもの ― これも動機としては弱すぎるでしょう。最悪でもその家臣の首をはね詫びを入れれば済むことです。

ここで着目すべきは、村重は盤石の防御機能をそなえた有岡城をつくった2、3年後に、その城に籠ることにより反旗を翻すことになります。城をつくる段階ですでに背反の意思が芽生えてきていたと考えられないでしょうか。

理由はふたつ。

まず摂津一国は信長から「統治を任された」のであって、領国として与えられたものではないと村重は考えていたはずです。

なぜなら信長は天下統一(厳密には信長のめざす天下布武は、天下統一とは微妙に違いますが)をめざし、つぎつぎに領土を拡大しているのですから、いずれ村重に対しても転封の命が下るか、あるいは働きが悪ければ摂津の国ごと取り上げの沙汰になるやもしれません。

もう一つは石山本願寺、その本願寺を後方支援する毛利方との密約。

石山本願寺は荒木村重の摂津領と隣接し、村重の有岡城は信長が毛利討伐のため西進するさいには最大の障壁となります。これは本願寺と毛利両者にとって喉から自然に手が出てくるほど結びたい相手でしょう。

村重にとっても、本願寺と毛利方との共闘になれば信長に太刀打ちできるとの勝算があったはずです。

荒木村重の謀反は周囲の目からは唐突で衝撃的なものだったでしょうが、村重本人は細心なまでに熟慮し計算して企図したものだったと考えられます。

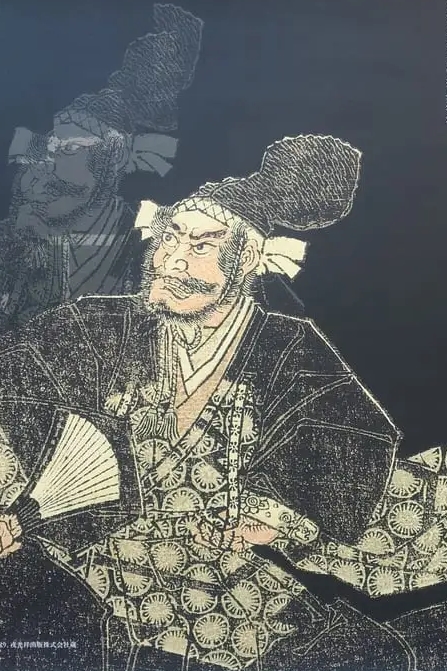

上の画像は2点とも【aruku-83】より https://yamasan-aruku.com/aruku-83/

村重の誤算

村重が有岡城に籠り信長に対して背反したのは1578年10月ですが、その翌11月に毛利氏は石山本願寺に兵糧を届けるため500とも700ともつたわる大船団で瀬戸内海を航行し、木津川河口で待ち受ける織田水軍と激突します。この事実だけでも村重と毛利氏とがあらかじめ共闘作戦を打ち合わせていたことがわかります。

双方の目論見では、村重の謀反に信長軍は動揺するだけでなく有岡城監視のため戦力を割かねばなりません。

そもそも二年前におなじ木津川河口で毛利水軍と信長水軍が激突した際には(第一次木津川口の戦い)、毛利側は焙烙玉(ほうろくだま:火薬をつめた容器に導火線で火をつけなげこむ手榴弾のようなもの)による火攻めで信長側の全船舶に壊滅的な打撃をあたえ、悠々と兵糧武器弾薬をおさめることに成功しています。今回は村重の謀反とセットですから信長水軍は木っ端みじんになると考えていたかもしれません。

ところが、毛利水軍は半日ももたず大敗します。

信長は天才なのか魔王なのか、2年まえの毛利水軍による火攻めに惨敗した経験から、志摩を巣窟とする九鬼海賊衆にわたりをつけ、資金を提供して船体全面を鉄板で覆った巨大な鉄甲船をつくらせていました。その数6隻ですが、鉄甲船には大砲までが装備され、十分に引きつけた毛利水軍の船を上から見下ろすように砲撃するのですからほぼ百発百中です。

毛利側はなにひとつ石山本願寺に届けることもできぬまま、あるものは海中に沈みあるものは命からがら敗走します。

これが村重にとって最初の誤算です。

村重は元の主君である池田長政の娘を正室としていますが、この正室については詳しいことは記録として残っていません。一方、「だし」と呼ばれた女性がおり、先の正室が亡くなって二番目の正室として嫁いできたのか側室なのかは定かでないのですが、村重が信長に臣従したころからずっとそばに居たことは確かです。

この’だし’に関しては多くの資料が残っています。出自は石山本願寺に仕える川那部家ゆえバリバリの一向宗信徒で、本名はちよほ(千代保?)。楊貴妃に例えられるほどの美人だったそうで、大河ドラマ「黒田官兵衛」では桐谷美玲さんが演じており、その配役に個人的にはホクホクと納得した覚えがあります。

城主である荒木村重の妻が一向宗信徒ということもあって、その城内には一向門徒が多数いたと記録されています。もちろん’だし’がみずから勧誘(?)したこともあったのでしょう。

家庭内だけでなく城内にも多数の一向門徒がいる状況で、主君信長からの命とはいえ一向宗(浄土真宗とおなじ)の本山である石山本願寺を攻めるのは、村重にとっても苦渋の思いがあったにはちがいありません。

それがために攻撃の手を緩めたとかそれが原因で謀反にはしったという事実はありませんが、村重としては信長に背反した以上、それは石山本願寺の攻撃から手を引くどころか信長に敵対することで間接的に本願寺に協力することですから、妻の’だし’も城内のものたちも諸手をあげて喜んでくれるものと期待していたはずです。

ところが期待していたほどの好意的な反応はありませんでした。

町ごと囲んだ総構えの城に籠城することは、戦闘要員ではない自分たちも戦いの場に身を置くことになります。しかも一向衆がたたかうときに掲げる旗印は「進者往生極楽 退者無間地獄」(突き進んで死ねば極楽往生できる、退いて逃げれば無間地獄におちる)。皮肉にも籠城している身では進もうにも進む先がありません。

これが村重にとって二つ目の誤算です。

石山本願寺が焼却された跡地に大阪城がつくられました。

いま残る大阪城内の、豊国神社近くに石山本願寺跡地の碑があります。

画像は【aruku-28】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-28/

村重の決断

荒木村重が籠城するにあたっては、有岡城ひとつで抗戦したのではありません。

有岡城の南、いまの尼崎市にある大物城は嫡男・村次の居城であり、そこからずっと西、いまの神戸市元町にある花隈城には親族の荒木元清が入り、さらに東方面はというと、村重のかつての居城だった茨木城は家臣の中川清秀、さらに東の高槻城はこれも家臣の高山右近が守っていました。

ところが信長による巧妙かつ強引な寝返り工作で、中川清秀と高山右近は信長方へ転びます。これで東側の防御はなくなりました。

籠城も半年をすぎると、城兵たちの気持ちがしだいに倦んできます。なによりも約束していた毛利からの援軍が待てど暮らせど来ないことが、城内の者たちに苛立ち、不信、さらには厭世的な気分を抱かせることになります。

1579年9月、籠城からまもなく1年になるという時に、村重はわずかな伴回りをつれて有岡城を脱出します。しかもこの脱出にさいして、妻子さえ置き去りにしたにもかかわらず茶道具を厳重に梱包し、伴回りにもたせていた事実があり、後世に「荒木村重は卑怯者」というレッテルをはられることになります。

いまとなっては事実がどうだったのかはわかりません。しかし見方をかえるだけで、ずいぶん荒木村重像は違って見えてきます。

村重は有岡城を脱出したあと逃走したのではありません。嫡男・村次のいる大物城に駆け込みます。その大物城には毛利氏と石山本願寺の連絡役として、毛利の武将・桂元将が詰めていました。

使者をたて書簡をなんども送ったにもかかわらず、いっこうに腰を上げない毛利の態度に不信をだき、まずは桂元将とひざ詰めで談じ、それでもらちが明かないようならみずから毛利本国へむかう所存でした。

もち出した茶道具には、それひとつが一国の価値があるとまで言われた茶碗・荒木高麗あるいは茶壺・兵庫壺などの名品がありました。

いざとなれば、この茶道具を差し出すことで毛利のあがらぬ腰をあげさせる算段があったやもしれず、信長との駆け引きにつかえるかもしれません。

よく村重を批判する(皮肉る)ときに言われる「美貌の妻よりも高価な茶道具を選んで逃げた」という表現ですが、それではこのとき村重が美貌の妻だけ連れて逃げたとしたら、「美しい夫婦愛」と称えられるとでも言うのでしょうか。

やがて毛利の武将・桂元将は本国へと帰国します。推測ですが、桂元将は毛利の大軍をつれて戻ってくるとでも空約束をして西へと向かったのでしょう。

この時期、毛利家には援軍を送るような余裕はまったくないというのが実情でした。ですからいつまで待っても援軍はきません。それでも村重は有岡城から駆け込んだこの大物城で半年以上にわたって抗戦を続けることになります。

尼崎市内に今ある尼崎城は、村重が関係した大物城とは全く別物で、大物城についてはなにも残っていません。

そんな中で、阪神尼崎駅ちかくにのこる寺町一帯は、(後方にみえる高層ビルに目をつぶれば)当時の面影を少しは残しているかもしれません。

画像は【aruku-83】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-83/

荒木村重の謎

荒木久左衛門という人物がいます。この男は正真正銘のゲス野郎です。

元の名は池田知正。兄・勝正が池田城主として荒木村重の主君だったとき、村重の協力をえて兄・勝正を追放しかわって池田城の城主になります。

ところが15代将軍・足利義昭と信長が不仲になると村重の反対を押し切って足利義昭に加担、村重が信長に臣従したことから一時的に敵味方の関係になるのですが、やがて信長が足利義昭を追放すると、あっさり元家臣だった村重のもとに参じてその家来になります。家来とはいえ村重からすると元の主君ですから、荒木の名を与え一族衆としてそれなりの扱いをしたようです。

その荒木久左衛門(池田知正)は、村重が大物城へ脱出してからは有岡城を預かる身だったのですが、信長側から、有岡城と大物城を開城すれば(降伏すれば)すべての女子供の命は助ける、との講和条件をうけ、主だった家臣とともに、その妻子を有岡城内に人質として残した上で大物城へ村重の説得に向かいます。

この時点で久左衛門と主だった家臣がいなくなった有岡城は指揮するものがなく、開城したも同然の状態になっていました。

ところがなぜか村重は開城を拒否します。大物城の開城だけを拒否したのか、有岡城も降伏させる気はないと突っぱねたのかはわかりません。

どちらにしても両方ともに開城しなければ講和条約を満たすことはできません。

そこからの久左衛門とその同朋衆がとった行動は唖然とさせられるもので、村重を説得することはできず、かと言ってすごすご有岡城へ戻ることもできず窮してしまったのか、城も妻子もすべて捨てて遁走してしまいます。

荒木村重が降伏しなかったがために、とよくいわれますが、信長はむしろ責任を放り出して遁走した久左衛門らに対して武士としてあるまじき行為だと激怒したようです。

このあと後世に伝わる村重他重臣の妻子36名の京都市内引き回しののち六条河原での打ち首による処刑、尼崎七松では武士の妻子122名を磔にしたうえで槍で刺しつらぬいて処刑し、ほか小者とその家族500余名は4軒の家屋に押し込められ、家ごと焼き殺される惨劇が繰り広げられます。

なぜ村重は、妻子が許されるとの条件を示されても降伏を拒否したのか。

なぜ村重は、見せしめのため目の前で数百名の女子供が惨殺されるのを黙って見ていられたのか。

この二つの疑問は、最後まで荒木村重の謎として残りました。

’だし’の辞世の句が残っています。(自己流の訳をつけておきます)

「消ゆる身は 惜しむべきにも なきものを 母の思いぞ さわりとはなる」

自分が死んでこの世から消えてなくなることは惜しくもないが、子を思う母としての気持ちが成仏する妨げにさえなってしまう。

「磨くべき 心の月の曇らねば 光とともに 西へこそ行け」

信仰の日々にこころを磨き一点の曇りもない、仏に導かれ西方浄土へ旅立とう。

我が子にむけた母としての痛切な思いと、最後まで一向宗信徒であった’だし’の凛とした姿が思い浮かびますが、村重に対する思いは残されていません。

上の画像は2点とも【aruku-83】より https://yamasan-aruku.com/aruku-83/

雨読寸評

【雨読寸評】は下記をクリックしてください。

https://yamasan-aruku.com/yomu-5-udoku/