飛鳥時代の舞台・明日香村を見てあるく

【奈良県・高市郡明日香村 2023.7.2】

聖徳太子について興味をもてば、その太子が活躍したのが飛鳥時代ですから当然のように明日香村がゆかりの地として注目されます。

明日香村は村全体が歴史的風土保存地区に指定されており、たしかに大きなビルや目立つ看板などは一切なく、いつ訪れても穏やかで落ち着いた散策を楽しめます。

なお「明日香村」の表記ですが、もとは飛鳥村であったものが昭和の時代に隣村との合併があり、そのさいに変更されたようです。

今回は歩いたポイントを示す地図を添付しました。

野口王墓古墳(天武・持統天皇陵)

橘寺、川原寺へ

何の目的で造られたのか、完成なのか未完なのか、謎につつまれた巨石。たしかに亀と言われれば亀のようですが、なにかの造りかけのようにも見えます。

ところでここを訪れるといつも思うのですが、後方の垣根をもう少し高くして背後の民家が見えないようにすれば良いのでは。民家の住人もきっと迷惑しているはずです。

後方に見えるのが橘寺、一説では聖徳太子の生まれた地とも言われています。

ここは昨年春に拝観したので今回は遠望するに留めます。(拝観料400円要)

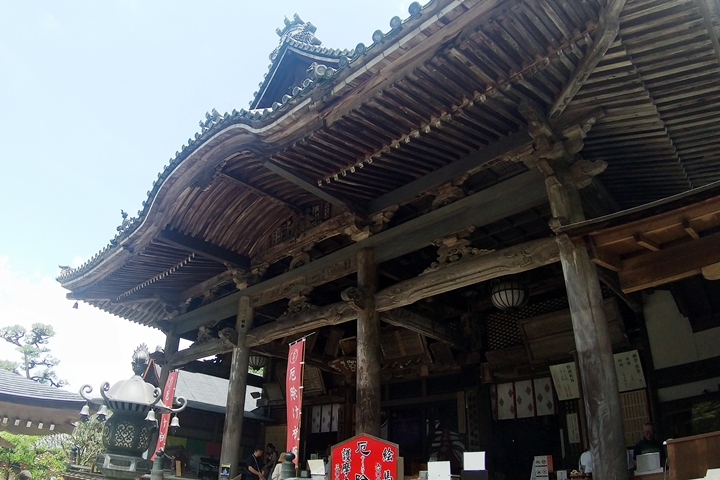

岡寺(龍蓋寺)

天武天皇の子息で若くして亡くなった草壁皇子がくらしていた、岡宮跡に建立されたため岡寺と通称されますが、本来の寺名は龍蓋寺。

7世紀末につくられたとの記録があるので、飛鳥時代の末期になります。

岡寺は「花の寺」を自称しているようですが、下の画像のようになにやら「やり過ぎ感」が否めません。

飛鳥宮跡

酒船石遺跡

これは祭祀のためにつくられた導水設備と考えられています。

斉明天皇の時代につくられたとのことなので、7世紀中頃、飛鳥時代の真っ只中ということになります。

注目すべきは右端の丸い石造物。これはあきらかに亀形で、やはり先に見た亀石と何らかの関連があるのでしょうか。

(あるいはこの亀形石造物ゆえになんでもかんでも亀と連想しているだけで、亀石自体は亀とは関係ないのかもしれません)

こちらは酒船石との名も付いており、酒造につかったものではないかと推測はされていますが、確証はされていません。

飛鳥寺

山背大兄王(聖徳太子の息子)を自害に追い込み、蘇我氏全盛時代をきずいた蘇我入鹿は、中大兄皇子と中臣鎌足により殺害され、そこから大化の改新は始まります。

やはり入鹿は悪者として扱われていたのか、その墓所は明らかでありません。それどころか飛鳥宮で斬殺された入鹿の首は、ぶっ飛んでここに落ちたとの伝説が伝わっています。

◎入鹿の首がぶっ飛ぶ画は、談山神社に残されているそうです。飛鳥宮からここまでの距離は0.5㎞ほど、なかなか勇ましい伝説です。

飛鳥坐神社

「あすかにいますじんじゃ」と読みます。

主祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)。出雲に最初の国の形(日本)をつくったとされる神様ですから、その神話を信じるならば歴史は飛鳥時代をはるかにさかのぼります。

どちらにしても飛鳥地方の守護社としてここに鎮座してきたそうです。

甘樫丘

植山古墳、丸山古墳

最後になんとも閉まらない話ですが、最初にみた野口王墓古墳も天武・持統天皇の合葬墓と言われていますが、こちらの丸山古墳についても同じように伝承されています。

しかしこれは不可解です。

そもそも天武天皇が没したあと、その后が持統天皇として次の天皇位につきます。そして野口王墓古墳は持統天王が即位してすぐぐらい(7世紀後半)につくられたと記録があります。おそらく夫である天武天皇を埋葬するためにつくったのでしょう。野口王墓古墳は比較的小型の八角形墓でしたが、これは古墳文化の終焉にあたる時期につくられた証左で、時代考証としても合います。そして持統天皇は自分が亡くなるときには天武天皇と一緒に合葬してくれるよう遺言したのでしょう。

それにたいして丸山古墳は6世紀後半につくられたものと推測されています。野口王墓古墳よりも一世紀前、天武天皇も持統天皇も死んでいないどころか生まれてもいません。また丸山古墳は丸形墓か方形墓のように見えますが、半分以上がくずれたもので元は大型の前方後円墳です。6世紀後半といえば貴人の陵墓が大型古墳から小型古墳に移り変わるころで、最後の大型前方後円墳だったのではないでしょうか。

さてここからが不可思議なのですが、学者のあいだではこの丸山古墳は欽明天皇とその后の合葬墓ではないかと言われています。両人は推古天皇の父母ですから時代と照らし合わせて話は合います。

ではなぜ、ということになるのですが、実は宮内庁がなぜかこの丸山古墳は天武・持統天皇の合葬墓であるとの見解を示したままになっており – – – ここからは推論ですが、宮内庁すなわち皇室に遠慮して歴史を変えずにいるのではないでしょうか。皇室がらみの話になるので、謎は謎のまま。

【アクセス】近鉄飛鳥駅~野口王墓古墳~亀石~川原寺跡~岡寺~飛鳥京跡~酒船石遺跡~飛鳥寺~飛鳥坐神社~甘樫丘~植山古墳~丸山古墳~近鉄岡寺駅

【入場料、拝観料】岡寺400円、酒船石遺跡300円、飛鳥寺350円

【満足度】★★★★☆