古代にこれほどの城が – – 驚きの鬼ノ城

【岡山県総社市 2024.2.12】

岡山県といえば、桃太郎。

これには元ネタがあり、温羅(うら)という赤髪、巨漢の悪党がいてそれを崇神天皇がつかわした吉備津彦命(きびつひこのみこと)が退治するという話です。桃太郎が昔話であれば、温羅と吉備津彦命の話も伝説の域を出ませんが、岡山県総社市の山中にある古城は昭和40年代に本格的な調査が行われるまでは、温羅の居城として語り継がれてきました。それゆえ今でも鬼ノ城(きのじょう)と呼ばれています。

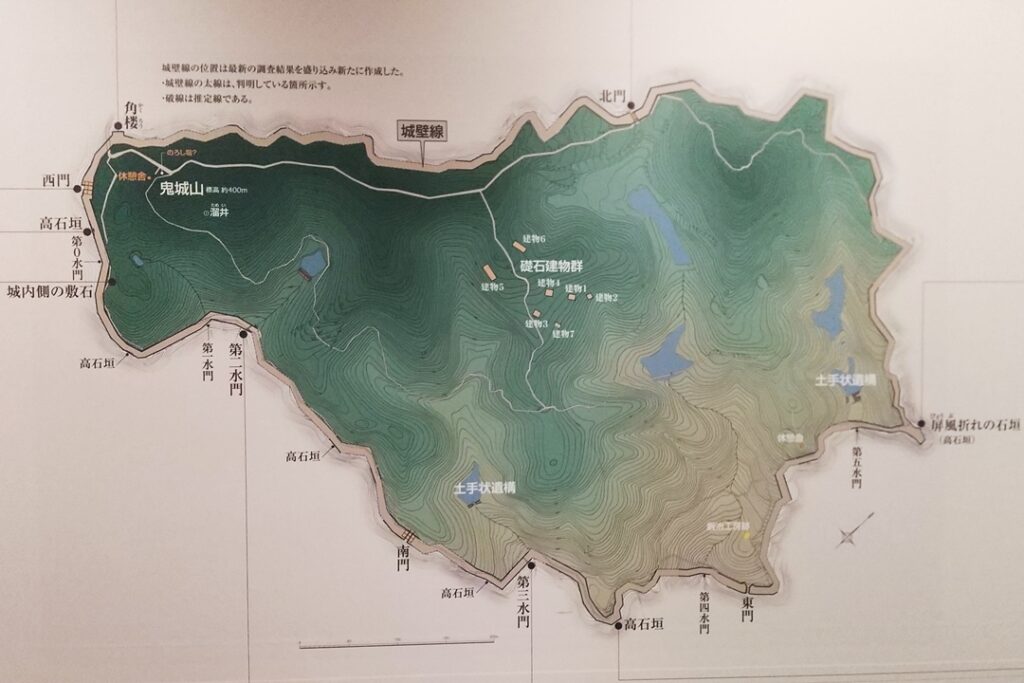

さて昭和46年の調査で列石や水門がみつかって古代の城であることがわかり、さらに昭和53年の調査で山上の周囲2.8kmをかこむ石塁や土塁、さらに四方に城門跡が発見され、これが7世紀後半に造られた古代山城であることが確定されます。

なぜかこの城については史実に記録がありません。そのため由緒のはっきりしている奈良の高安城、大宰府の大野城などが朝鮮式山城と呼ばれるのとは区分して、神籠石系(こうごいしけい)山城と呼ばれています。まあここから先は学術的な話ゆえ、なにはさておき古代城とやらを見に行きましょう。

鬼城山へ

JR服部駅から鬼ノ城ビジターセンターまでは約6kmの道程。

中間地点になる砂川公園までは平たんな道ですが、後半は上り坂になります。アスファルト道で整備されていますが、路面が固いぶん意外にきつい。

鬼ノ城 / 角楼から西門

版築とは土を建築材として土塁(土塀)をつくる古代からの技法で、板囲いの枠に土を詰めて上から押して踏んで突いて堅固にかためています。

よほどしっかりしたもので、長年風雨にさらされながらほぼ今の状態で残っていたようです。

この城を発掘調査した当時の写真を見ましたが、土塁はほぼそのまま、石塁(石垣)は残っていたものもあれば、崩れた石を拾い集め組み直したものもあるようです。

石垣よりも長持ちする版築土塁、恐るべし。

南門から東門

角楼、西門は忠実に再現され見応えあるのは確かですが、周囲の道をコンクリートで整備するなど観光を意識しすぎでしょう。、その点西門を過ぎてからは極力原状を維持することに努めているようで、個人的にはこちらの方が(興奮しながら)楽しめました。

上の写真の道は、土塁や石塁の頂上部を歩いていることになり、山上からの眺望を楽しむには良いかもしれませんが、せっかくの城の遺構を見ることができません。

気をつけて歩いていると、一段下に下りる道があります。

中世につくられた城ですら石垣から雨水が抜けずに内にたまり、その水圧で石垣が崩れたという例があります。

ところがその1000年も前に、石垣に排水口を設けた城があったとは、これは驚きでしかありません。

屏風折れの石垣から北門

礎石建物群から鬼城山

祝日のためそこそこの人出がありました。

どうやら登城者は以下の4つに分かれるようです。

1)若いカップルは城の散策よりも公園で弁当を広げて楽し気に食事。

2)家族連れは、子供の走り回れる範囲で散策。

3)中高年は山登りも兼ねていかにもな服装でよく歩く。

4)一部のマニアは獣道にも分け入り懸命に探索。

通常、4)はあまり見かけないのですが、ここでは幾人か見かけました。それだけマニアも夢中になれる山城ということなのでしょう。

【アクセス】JR服部駅より行き:上り坂のため1時間15分、帰り:下り坂のため1時間、山城好きな方は探索に2~3時間必要です。

【満足度】★★★★★