唐沢山城・佐野昌綱は戦上手か世渡り上手か

【栃木県・佐野市 2024.5.23】

栃木県の南西部に佐野市があり、そこに唐沢山城はあります。

室町~戦国時代の地理でいうと、太平洋側の相模と日本海側の越後の中間点あたりに位置します。この地理的条件が佐野の地、すなわち唐沢山城の運命を翻弄することになります。そしてその激震する時代をなんとか綱渡りのように乗り切ったのが、佐野家15代当主の佐野昌綱です。

戦国時代初期のちに北条早雲とよばれる伊勢宗瑞が伊豆・相模を領有します。その息子である2代目氏綱、さらに孫にあたる3代目氏康ともに勢力拡大につとめ、ついには鎌倉から関東一帯を席巻してゆきます。

当時の関東管領を世襲していたのは上杉氏ですが、とうてい北条氏の侵略を食い止めることはできず、そのころ越後において百戦百勝、軍神とさえ畏怖されていた長尾景虎に支援を求めます。

現実には支援を求めるという以上に、景虎を上杉家の養子とし関東管領職を譲り渡し、ここに景虎は関東管領・上杉景虎(のちの上杉謙信)をなのり、その威名によって一説には坂東武者10万を糾合、南から浸食してくる北条氏を撃退します。この戦においては佐野昌綱はほかの坂東武者同様に上杉景虎に従っています。

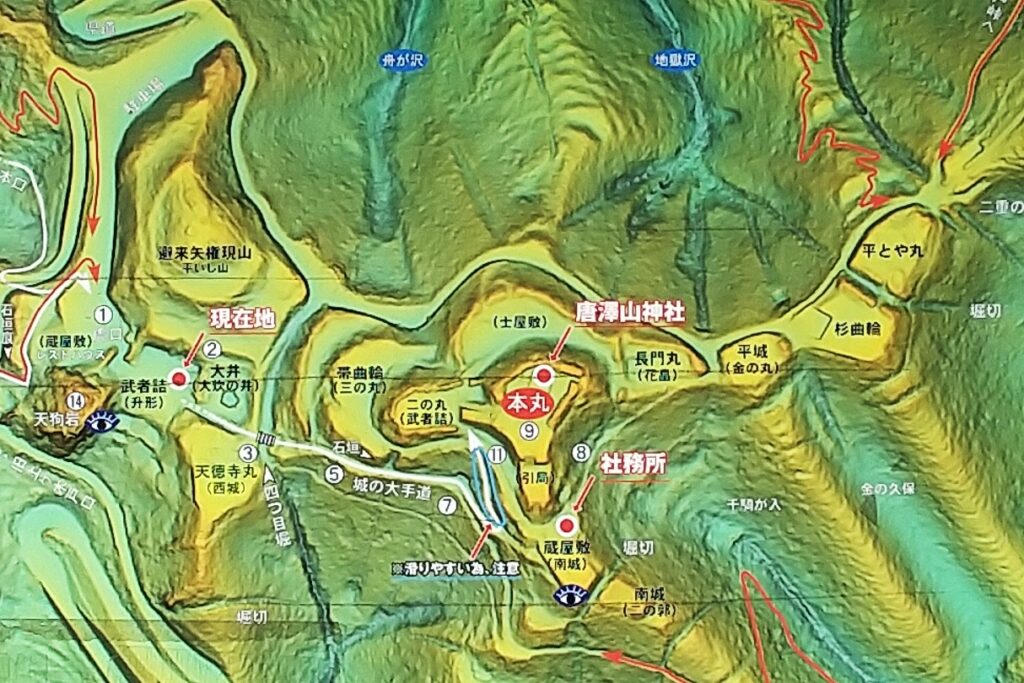

唐沢山城・西城

主郭

唐沢山城が越後と相模の中間点あたりにあることがこの城の運命を翻弄したと書きました。

北の越後から勢力をはりだす上杉氏にとってはこの唐沢山城を確保しておけば関東への侵入はきわめて楽になります。反対に南の相模から北上し関東を支配下におこうとする北条氏にとっては、唐沢山城を確保しておけば上杉氏の関東への侵入をさまたげる格好の防御となります。

すなわちこの唐沢山城を獲るかとらないかは、上杉・北条双方にとって重要なポイントになります。考えようによっては、双方の勝手な思惑で争奪戦の標的にされた佐野昌綱としてはいい迷惑だったでしょう。

ところがこのあとの佐野昌綱の行動には目をみはるものがあります。

本丸周辺のこの高石垣については、秀吉が小田原城攻めに遠征してきた際、西国のいわゆる織豊期の築城技術によって築かれたといわれています。

たしかに江戸時代以前に関東地方でこれほどの高石垣がつくられていたのは稀有です。

最初の北条攻めは小田原城を囲むまでにいたりますが、結局は城を落とすことはできず上杉氏はいったん越後へ引き上げます。すると北条氏は待ってましたとばかりにふたたび関東へ侵入し唐沢山城までも攻め立てます。

このとき上杉氏からの救援がなかったことに失望したとの説もあるのですが、昌綱はあっさり北条方に寝返ってしまいます。それを知った上杉謙信(景虎)はさっそく唐沢山城を攻めに行きますが、ここはどうやらその猛攻をしのいだようで、謙信はいったん兵をひきます。

それから10年にわたって唐沢山城が謙信の攻撃を受けること8回とも10回とも言われていますが、一度も攻め落とされていません。正確には危うくなるといったんは降伏して和睦し、謙信が越後へもどるとふたたび寝返るという一見卑怯な手段をなんども使っています。なぜ裏切り→和睦→裏切り→和睦→裏切りというくり返しを謙信が許したのかも不思議ではあるのですが、この10年余にわたり城を守りつづけられたのは、唐沢山城がたぐいまれな堅城であったという理由だけではないはずです。

むしろここに佐野昌綱の真骨頂があったのかもしれません。

本丸とその周辺

【アクセス】レンタカーにて

【満足度】★★★★☆