日光東照宮の謎・なぜこれほど絢爛豪華なのか

【栃木県・日光市 2024.5.23】

日光東照宮が徳川家康を祀っていることは言うまでもありません。この場合の祀るとは、家康を神格化して人神(ひとがみ)とする、すなわち人間としての徳川家康は亡くなりその肉体は消滅したものの、東照大権現なる神となって存在している、それゆえここに祀って崇拝するということです。

くどいようですが言い換えると、日光東照宮へ参拝することは征夷大将軍であった徳川家康の墓参りではなく、神様である東照大権現をあおぎ、たたえ、すがりにゆくことを意味します。

そもそも権現とは、神仏習合時代の産物で仏や菩薩が仮の姿(権)である神となって人の前に現れる、の意味があります。

ところで人神として祀られている歴史上の有名人は数多います。あまりにも多くてただ名前を並べるだけなら芸がないと笑われそうなほどですが、そのなかでみずから死後に神として祀られることをのぞみ実際に人神になった人物を思い浮かべるなら、まず秀吉と家康のふたりではないでしょうか。

秀吉は自身の出自に終生劣等感を抱いており、生前には全国を平定し天下人になったというだけでは満足できず、将軍(征夷大将軍)を飛びこえて、天皇の補佐役であり天皇本人をのぞけば世人の中ではトップにあたる関白となることを企図します。

ここでは主題から外れるためどのようにして秀吉が関白の地位を得たかの詳細は省きますが、出自もはっきりしない男が、公卿の中でも限られた家柄のものしか就きえない関白になった、すなわち天皇から承認されたのですから、まともな方法ではないことは容易に推測できるはずです。

このように怪しげな手練をつかってまで関白の地位をえた秀吉ですから、死後は関白よりもさらに上、となると天皇は現人神ですから自分も神になろうと欲したのでしょう。

秀吉の肉体が死んで人神となったものが豊国大明神であり、祀られているのが豊国神社です。

家康が人神となって祀られることを望んだのは、秀吉そして豊国大明神を意識してのことであるのは間違いありません。しかし望んだ理由はまったく違います。

秀吉は陽、家康は陰のイメージがつよく、そこから家康は腹黒いとか狡賢いと思われがちですが、(たしかに腹黒さや狡賢さもないとは言いませんが)、この人物は概していうと、立派な人です。

織田信長は天才であったかもしれませんが、あまりに人を人とおもわぬ強引なやりかたに反発をまねき家臣の明智光秀に謀殺されます。秀吉は聚楽第、伏見城、淀城、大坂城と城普請に金を湯水のごとく使い、さらに必要のない朝鮮出兵を2度までくりかえし文字通り晩節を汚しました。

いっぽう家康ですが、江戸時代という平和な時代が265年続いたのは人類史上の奇跡とさえ言われています。家康が望んだのは一にも二にも平和でした。自分の死後もいつまでも世が平和であるように願い、「遺体は久能山に葬り – – – – 、一周忌が過ぎたならば、日光山に小さな堂を建てて勧請せよ」と遺言しています。

日光山は江戸から見ると真北、北極星のある方向です。北極星は不動の星であり、北極星そのものが宇宙をうごかす神と考えられていました。家康としては北極星を背にして、日光山の上から地上を見守ろうとの意志があったのでしょう。

ところで、ここで妙なことに気づきました。家康の遺言にはわざわざ「日光山に小さな堂を建て」とあります。質素を良しとした家康らしい心配りなのですが、いまにのこる日光東照宮のどこが小さな堂なのか、さらにこの絢爛豪華は家康が望んでいたものなのか、どうやら日光東照宮には謎があるようです。

石鳥居~五重塔~表門

神庫、神厩舎

家康の遺言通り、亡くなった翌年には2代将軍・秀忠によって日光東照宮が完成し、家康の神霊が勧請されて東照大権現として祀られることになります。

単純に考えてもわずか1年でこれだけ絢爛豪華な建物群を完成させられるはずがありません。東照宮の記録にもいまよりずっと小規模で質素なものだったと記されています。

それから17年後、家康の孫にあたる3代将軍家光の命により東照宮は大改修が行われます。

神庫とは神宝をおさめておく宝物殿のことです

いまは祭祀の道具入れとして使われているようです

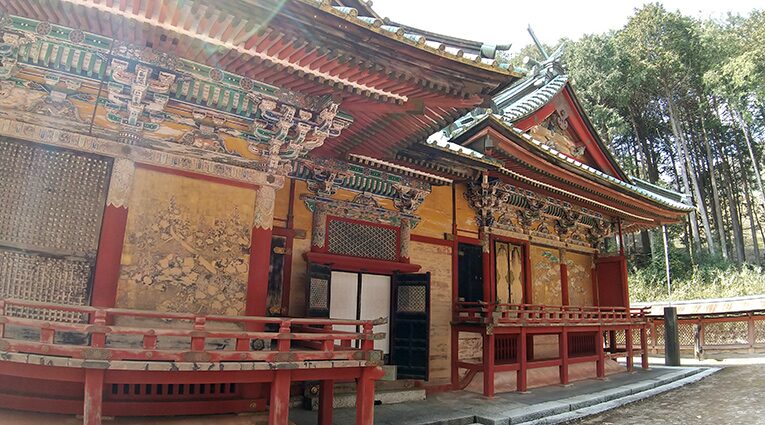

うしろに奈良県桜井市にある談山神社の本殿の写真をあげました。

談山神社は日本史で最初に人神として祀られた藤原鎌足を主祭神としています。

(神話の世界の登場者はもともと神様であり、天皇は現人神ゆえ人神にふくめません)

さて日光東照宮の神庫と談山神社の本殿を見比べてみると、たいへんよく似ているのがわかります。

これは神社の境内において重要な建物に施す装飾としては典型的なものです。

赤色(朱色)は力強さをあらわし、金色は豪華であると同時に輝きが力の発散をあらわします。

ところで多くの神社が赤色(朱色)で塗られているのには、もうひとつ実用的な理由があります。

化学染料がでまわる19世紀以前は、染色はすべて天然染料によるものでした。そのなかで赤あるいは朱色は、弁柄や朱土を使っていました。これらはともに酸化鉄を主成分にできており、酸化鉄には木材の腐食をふせぐ効果があります。

神社仏閣の彩色あるいは配色は、もちろん意味があってのものでしょう。しかしすべてが神的な理由に基づいているかというと、さてどうでしょう。祀られるのは神ですが、その神を祀るのは人間です。

人間であれば好き嫌いもあるでしょうし、もっとゲスなことをいえば予算の多寡で決まるところもあるでしょう。

うしろに滋賀県坂本にある日吉東照宮の写真をあげました。

さきの談山神社本殿よりいっそう日光東照宮の絢爛美に近づいています。

それもそのはず、家康のブレーンであった僧・天海が建立したもので、これがのちに家光の命で大改修される日光東照宮の手本になっています。

ところで天海ですが、家康公を神道のなかのどの宗派によって祀るべきかをめぐり、神道の主流である吉田神道により明神として祀るべきとする勢力に徹底して反対し、ついに自分の宗派である山王神道により権現として祀ることを押し通します。

そのとき天海がいった理由というのがふるっていて、秀吉が豊国大明神として祀られて以後の豊臣家の衰退と滅亡をみるにつけ吉田神道により明神の神号をもらうのは不吉だと。秀吉以後の豊臣家の衰退と滅亡は、すべて家康の策謀によるもので、豊臣家にいちゃもんをつけて滅亡させるきっかけとなった方広寺の鐘銘事件はこの天海の入れ知恵によるものと言われています。

このあと天海は2代将軍・秀忠による日光東照宮の造営、3代将軍家光による大改修に深くかかわるだけでなく、宗教(天台宗と山王神道)の立場から江戸幕府運営に大きくかかわってゆきます。そんな経緯をみていると、山王神道による権現として祀ると押し切ったことで天海本人の栄達の道を拓いたのかと、ここでもゲスな勘ぐりをしてしまいます。

神厩舎中央の左から二番目の彫刻が有名な「見ざる聞かざる言わざる」です。

この三猿については、いろいろ教訓的な解釈がなされていますが、左端の彫刻が母猿に抱かれた赤子猿なので、そのとなりの三猿はやがて成長した子猿三匹ということになります。

子猿にこむずかしい教訓をたれさせるのは酷だと思いませんか。子猿が悟り顔で「見るなかれ」「聞くなかれ」「言うなかれ」と言ったとしたら、ありがたいという以前に可愛げねえなあ、と思いますけど。

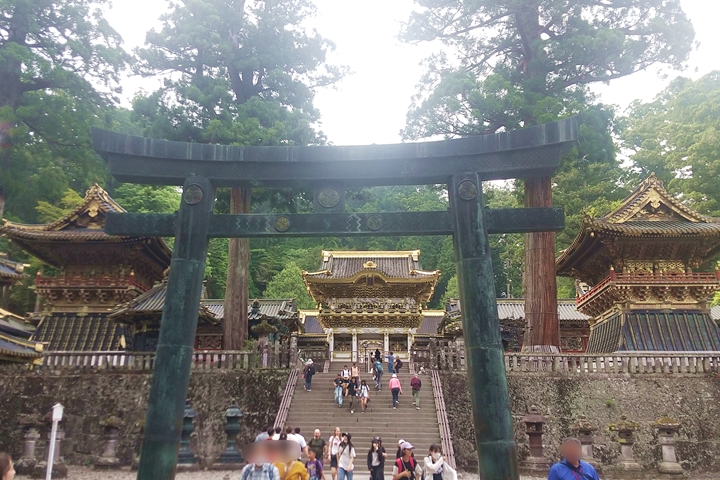

鼓楼、鐘楼、陽明門

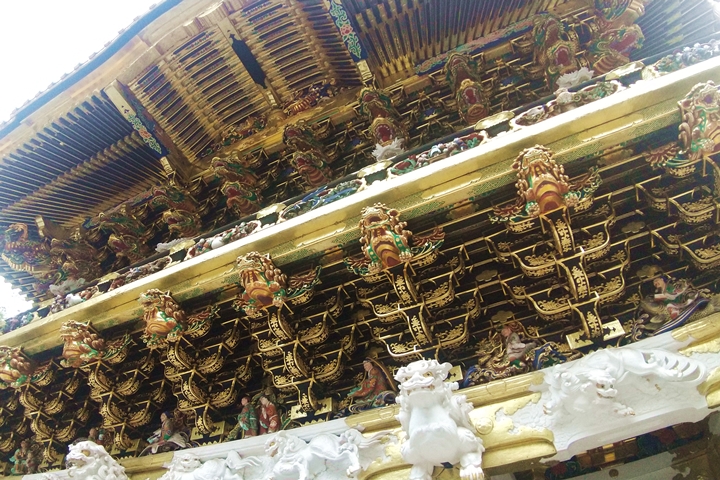

陽明門には508体の彫刻が存在するそうです。

なかでも獅子、龍、鳳凰、麒麟などが多くみられ、これらは門番として守護を務めているという解説があります。ところがそれら動物とはべつに聖人や童子の彫刻もたくさんあり、聖人は中国の故事を伝えているのだとしても、それでは無邪気にあそぶ童子の役はなんですか?と突っ込みたくなります。

回廊の装飾

これらの絢爛豪華な装飾を見ながら感じたことは、神聖とか高貴とか荘厳などとは縁遠い、むしろ賑やかで楽しいという高揚感でした。

たとえば色彩についてはその意味を考えてはみました。

たとえば、冠位十二階は飛鳥時代に蘇我氏が考案して冠の色で位を区別したものですが、位の上から徳 /紫、仁/青、礼/赤、信/黄、義/白、智/黒 の6つに分けそれぞれの位に上下があって該当する色の濃淡で12階を区別していました。

もしかすると、この6色ですべてを彩色しているのではないかと自分の新発見に小躍りしかけたのですが、よく見ると冠位十二階にはない緑色が日光東照宮にはあちこちに使われています。

なぜ冠位十二階といいながら6色でやりくりしたのか。案外に飛鳥時代には12色もの色がなかった、理由はそんな単純なところかもしれません。

さて日光東照宮の装飾ですが、徳川家光が当時画壇の主流であり頂点にたつ狩野探幽に、たんに絵描きとしてではなく総合プロデューサーの役を依頼して作業は進められます。

探幽は永徳の孫にあたり、ともに狩野派の黄金期をきずきますが、永徳の絵画が力強くしかも金箔をはった豪華なものであるのに対して、探幽の真骨頂は水墨画にあります。しかも家光は絵画において探幽に師事しており、(上手とは言いがたいですが)いくつかの水墨画を遺しています。

日光東照宮の絢爛豪華な装飾は、家光が自分の希望で探幽に依頼し、探幽は家光の意図するものを理解したうえで腕をふるったのだと思います。

徳川家光は生まれながらに病弱で、少年期になっても吃音があったため活発とはみられず、さらに外見はすぐれないと記録されているので醜男だったのでしょう。しかし家光の幼名は家康とおなじ竹千代ですから跡継ぎ(三代将軍)になることは既定路線だったはずです。

ところが父親で2代将軍の秀忠は、2歳年下で兄・家光とは見た目も性格も正反対の弟・国松(のちの忠長)を寵愛したと言われています。そのため国松を跡継ぎに推す一派が蠢動し水面下で後継争いがおこります。

家光がなにより苦悩したのは、実母の達子までが弟・国松をえこひいき的に溺愛したことでした。

この達子ですが、元の名をお江といい、ほかでもない信長の妹であり稀にみる美女といわれたお市の三女ですから当人も美しかったのでしょう。しかも母譲りのプライドの高さもあって、醜男にうまれた家光には我が子という気持ちすら抱いていなかったのかもしれません。

ここに家光の乳母である福が登場します、この福こそのちの春日局です。福は家光のおかれた状況を危惧し隠居しているものの大御所として君臨する家康に謁見します – – – – – – こうして江戸城の内奥での実情を知った家康の鶴の一声で、国松擁立派は沈黙し、家光が3代将軍となることが決まります。

家光は成人後も病気の連続で、瘧(おこり:マラリア)、脚気、そして天然痘までも罹患しています。

幼少年時代の父母からの冷遇、それにともなう後継者争い、さらに病気の連続と、たえまなく肉体と精神を圧迫されつづけたことでしょう。家光が将軍として断行したことといえば、参勤交代の恒常化、鎖国とキリシタン弾圧の徹底強化などがあげられますが、すべて強圧的と呼ぶべきもので、家光の鬱屈した精神状態が容易に察せられます。

そんな家光が誰よりも慕ったのは乳母の福(春日局)であり、誰よりも尊敬したのは祖父の家康だったはずです。

つねに屈折した思いを抱きながら生きた家光が、敬愛する祖父の人神である東照大権現を質素で小さな堂に祀ることを良しとするはずがありません。

日光東照宮は家康のねむる墓地ではありません。東照大権現がおられる廟です。

家光は家康の意向はともあれ東照大権現を祀るべき場所として、美しく力強く、心を高揚させてくれる絢爛豪華な、日光東照宮という「極楽」をつくり上げたのではないでしょうか。

家光は没するまでに計10回も日光東照宮へ参詣したそうです。もちろん墓参りではなく、東照大権現に会いにゆくためです。

そして、日光東照宮の前衛のようにある輪王寺内に自分の廟を建てるよう遺言します。

家光も人神になることを望んだのでしょうが、その理由は、死後も人神となって東照大権現をみずから守護したいというものでした。

【アクセス】レンタカーで回りました

【入場料など】日光東照宮:拝観料1600円、宝物館入館料とセット:2400円

【満足度】★★★★★