聖徳太子の謎・誰が厩戸皇子を聖徳太子に仕立てたのか

2023.8.13 記

大阪府羽曳野市の上ノ太子駅前にたつ聖徳太子像は、かつて1万円札紙幣に印刷されていた太子像に近いものです。

ところが太子の時代に笏をもつ慣習はなく、そのため真に聖徳太子の像なのかと疑問視する意見もあります。

画像は【aruku-153】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-153/

厩戸皇子

もう20年以上前になりますが、聖徳太子の実存をはっきり否定した本が出版されました。(大山誠一著『聖徳太子の誕生』)いわく、推古天皇の時代に厩戸(うまやど)なる皇子はいたが、この当時は摂政(他の者が天皇にかわって政務をみる)という制度はなく、厩戸皇子が政治の中心にいたはずはないということなのですが。

推古天皇は日本史上初の女性天皇です。(当時であれば女帝と呼ぶべきでしょうか。)また厩戸皇子は推古天皇の甥です。史上はじめて女性として国のトップに立てば、さぞかしやりにくい場面もあったことでしょう。そんなとき頭脳明晰な甥っ子がそばにいたら、ちょっと相談をもちかけたこともあったかもしれません。摂政の制度はなかったかもしれませんが、甥っ子に相談することを禁じるという制度もありませんでした。

それならば、厩戸皇子が推古天皇を助けて政治に参加した事実はあったかもしれません。しかし相談にのる程度の関与であれば、なぜ聖徳太子と呼ばれるまでに崇敬されたのでしょうか。

この場所には、厩戸皇子の父である用明天皇の別宮があったと言われています。そして太子はここで生まれたとの言い伝えがあります。

画像は【aruku-34】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-34/

推古天皇の摂政になる?

とにかく厩戸皇子(聖徳太子)に関しては当時の記録がありません。あまりにも記録がないので、日本書紀に書かれている内容にしたがい、常識でもって推理してゆくことにします。

なお日本書記は歴代の天皇について時代順に記録しているものゆえ、厩戸皇子が主人公になる場面はありません。また「聖徳太子」は後世の呼び名ゆえ、書記のなかでは主に皇太子(ひつぎのみこ)と呼ばれています。

用明天皇の第二子で、母は穴穂部間入皇女である。皇后は出産予定日に禁中を巡察していたが、馬司においでになったとき、厩の戸にあたられた拍子に出産された。

常識的に考えてありえない話ですが、あえて出産を神秘化することで、太子そのものを神格化しているのかもしれません。たとえば古事記における神の誕生の場面は全体に奇想天外な話になっています。

皇太子は生まれてすぐに言葉を喋り、成人してからは一度に10人の訴えを聞かれてもすべてを記憶し、先のことまで見通された。

これは後世によく語られる逸話ですが、午前中の接見で順に10人の話をきいたところ、10人それぞれの言い分を正確に記憶しており、午後になってそれぞれに的確な指示がなされたくらいに理解すればよいのではないでしょうか。頭がよいのは確かですが、奇跡というほどのものではないでしょう。

仏法を高麗の僧・慧慈に習われ、儒教の経典を覚哿に学ばれ、それらをことごとく極められた。

たしかにこれは偉才と称えられるべきですが、世に幾人もいた高僧はみな仏の教えを極めたわけですから。

推古元年・夏四月十日、厩戸豊聡耳皇子(うまやどのとよとみみのみこ)を立てて皇太子とされ、国政をすべて任せられた。

太子の時代に摂政の制度はなかったそうですが、日本書紀のなかで、豊御食炊屋姫天皇(推古天皇のこと)が厩戸皇子に国政を任せたとこのようにはっきり書かれています。

すなわち、もし本当にこの当時摂政制度がなかったのであれば、日本書記は少なくともこの部分ではウソを書いていることになります。

ではなぜウソを書く必要があったのでしょうか。

画像は【aruku-159】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-159/

画像は【aruku-155】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-155/

蘇我氏、権勢を拡大する

厩戸皇子について語るのであれば、どうしても蘇我氏(蘇我家)のことを語る必要があります。

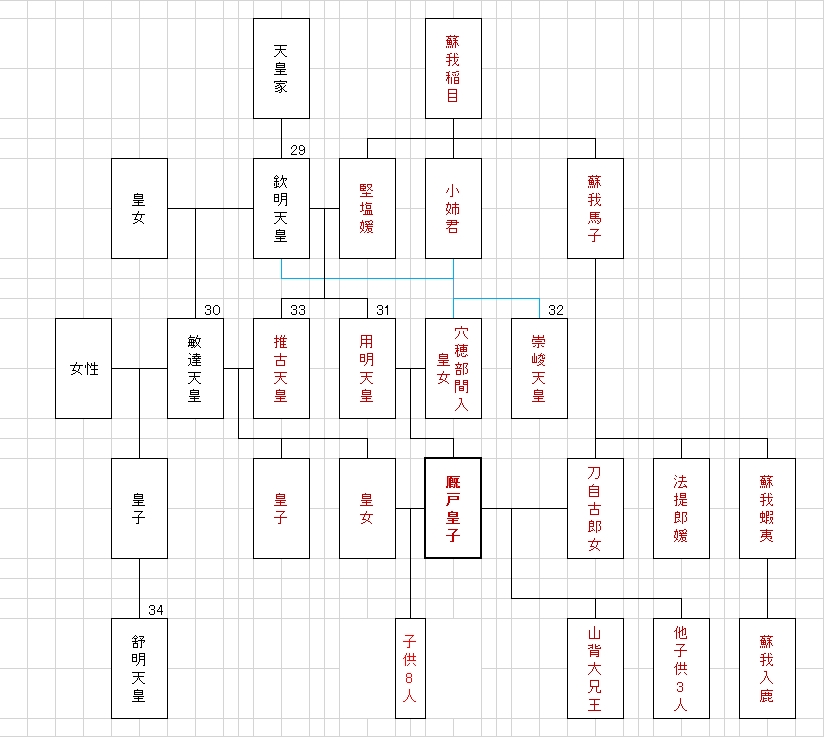

下に厩戸皇子にかかわる家系図をつくりました。

〔天皇の名前の右上の数字は何代目の天皇であるかを示す〕

たとえば厩戸皇子の祖父にあたる欽明天皇は3人の妻をもち、推古天皇と婚姻した敏達天皇はべつの女性とも婚姻し、皇子本人も2人の女性との間に12人の子供を持っていることがわかります。

この重婚(?)については、後継者を残す意味もあって当時としては奇異なことではありません。

注目すべきは、名前を黒文字にした純粋な「天皇家の血」に、赤文字で記した「蘇我氏の血」がいかに混ざっていったかです。たとえば皇子の祖父である欽明天皇は、蘇我氏100%の女性(堅塩媛)とのあいだに用明天皇をなし、さらにその姉妹である同じく蘇我氏100%の女性(小姉君)とのあいだに穴穂部間入皇女をなし、この二人の間に生まれたのが厩戸皇子です。

単純に掛け算をするなら、皇子の血は25%だけが天皇家から受け継ぐもので、75%は蘇我氏のものということになります。

当時権勢をふるっていた蘇我氏は、天皇家と婚姻関係をむすぶことでその立場をより強固なものにしようと努めていました。

蘇我稲目から馬子の時代に、その蘇我氏と拮抗していた物部氏については、仏教布教を支持する(崇仏派)蘇我氏が、支持しない(廃仏派)物部氏を打ち負かしたとされていますが、争いの理由はそれだけでなく、権力争いの延長線上で用明天皇崩御のあと、蘇我氏に不都合な穴穂部皇子を擁立しようとした物部氏が邪魔になったため、まず人をつかって穴穂部皇子を暗殺、つぎに物部氏を攻めて壊滅させたのです。

蘇我馬子が物部氏との戦いの勝利を祈願して建立したと伝わっています。

本格的な伽藍をそなえた日本最初の仏教寺院であり、蘇我氏の氏寺でした。

画像は【aruku-159】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-159/

蘇我氏の横暴はさらに続きます。

用明天皇のあと、蘇我馬子は自分の姉(小姉君:おあねのきみ)の息子を次の天皇に押し上げます。これが第32代・崇峻(すしゅん)天皇です。

ここで整理しておきますと、用明天皇は馬子の姉(堅塩媛:きたしひめ)と欽明天皇の間に生まれており、崇峻天皇は馬子の別の姉と欽明天皇の間に生まれています(小姉君と堅塩媛と、どちらが年長か不明)。単純にいえば、二人の天皇は母違いの兄弟ということですが、その二人の母がともに蘇我氏の、しかも馬子の姉となるといかにも生臭い話になってきます。

それどころかその後の展開は生臭いを通りこしています。

案の定崇峻天皇には何の権限も与えられずお飾りとして据え置かれるのですが、それに腹をたてた崇峻天皇は陰で馬子への不満をもらします。それが馬子の耳に入ったのか、あるいは言葉を膨らませて誰かが讒言したのか、馬子は自分自身に刃が向かうのを怖れ、手っ取り早く崇峻天皇を暗殺してしまいます。

日本の歴史において、暗殺された天皇はこの崇峻天皇ただひとり、それほど「あってはならないこと」を蘇我氏はあっさり実行して自分たちの権勢を維持して行きます。

そして馬子が次の天皇に担ぎ上げたのが、用明天皇の妹であり、やはり蘇我氏の血が50%入った推古天皇です。

推古天皇は女性ということもあり、馬子としては扱い易しと踏んでいたのではないでしょうか。ここに蘇我氏の血が75%入った厩戸皇子を加えます。

この時代は推古天皇を頂点に、皇太子・厩戸皇子(聖徳太子)、大臣・蘇我馬子のトロイカ体制だったと思われがちですが、同じトロイカでも大臣が頂点だったと考える方が合点が行きます。

蘇我氏、専横をきわめる

飛鳥寺の近くに蘇我入鹿の首塚があります。伝承では、飛鳥宮で斬殺された入鹿の首は、ここまで飛んできたということです。

画像は【aruku-159】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-159/

トロイカ3人のなかで最初に亡くなったのは厩戸皇子で、享年48歳とつたわっています。つぎに馬子が亡くなり、推古天皇が亡くなったのは皇子が亡くなった6年後のことです。

推古天皇は崩御するまえに、自分の実子が女子のみだったため(竹田皇子は若くして亡くなった)つぎの天皇についてはっきり指名をしなかったというのが通説ですが、たいへん可愛がり頼りにもしていた、しかも自分と血のつながりがある厩戸皇子の、その息子である山背大兄王(やましろのおおえのおう)を指名していたとの説もあります。

どちらにせよ、ここで後継者争いがおきます。

山背大兄王か、第30代敏達(びたつ)天皇の孫にあたる田村皇子か。

多くの人が山背大兄王を押すなかで、蘇我馬子のあとを継いだ蘇我蝦夷(えみし)が鶴の一声でくつがえし、田村皇子を押し上げここに舒明(じょめい)天皇が誕生します。

ここで注目すべきことがあります。

厩戸皇子は蘇我馬子の娘(刀自古女郎:とじこのいらつめ)を妃とし、その間に生まれたのが山背大兄王です。たびたび述べている血の配分率からいうと、山背大兄王は(父75+母100)を2で割った87.5%もの蘇我氏の血を引くことになります。逆に田村皇子には蘇我氏の血がまったく入っていません。

なぜ蝦夷は蘇我氏の血が濃密な山背大兄王を排除して、田村皇子を擁立したのでしょうか。

まず考えられるのは、山背大兄王が蝦夷にとっては扱いにくかったということです。しかしもう少しうがった見方をすると、権力が蘇我氏にあまりにも集中しすぎることは、ほかの氏族の反感をかい、やがては暴挙に出るかもしれません。そのことに気を使い、深謀遠慮のすえ蘇我氏の血がまったく入っていない、天皇家100%の田村皇子を選んだのではないでしょうか。

もし蝦夷がそうした不安を抱いていたのだとすると、その不安はやがて現実のものとなります。

蝦夷が引退し大臣の位を継いだ息子の蘇我入鹿(いるか)は、専横のかぎりを尽くします。ようするに飛鳥朝においてやりたい放題でした。10年余り過不足なく天皇としての役をまっとうした舒明天皇が崩御した後、入鹿は舒明天皇と自分の姉(妹?)との間に生まれていた古人大兄皇子(ふるひとのおおえのみこ)を次の天皇に立てるよう画策するのですが、そのさい目障りだったのか山背大兄王とその親族すべてを斑鳩の宮に襲撃し自害させてしまいます。この時点で厩戸皇子(聖徳太子)の血脈は完全に絶えることになります。

このとき父の蝦夷が激怒したと伝わっているので、やはり蝦夷には危機感があったのでしょう。

斑鳩の、法隆寺近くにある法輪寺は、山背大兄王が父・厩戸皇子の病気平癒を祈願して建立したとも伝えられていますが、正確なところは不明です。

画像は【aruku-155】より

https://yamasan-aruku.com/aruku-155/

蘇我氏の没落と藤原氏の興隆

厩戸皇子が亡くなって23年後の西暦645年7月10日、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ : のちの天智天皇)と中臣鎌足(なかとみのかまたり)は蘇我入鹿を宮中で暗殺し、蘇我蝦夷は自宅で自害し、ここに蘇我氏は滅亡します。

この事件は乙巳の変(いっしのへん)とよばれ、この日を基点に大化の改新が進みはじめると歴史では習ったはずですが、さて実情はどうだったのでしょうか。

大化の改新の最大の目的は、世の在り方を天皇中心にあらためる(立ち戻る)ということでした。

しかし中臣鎌足は晩年に藤原の姓を授かり、その子・不比等(ふひと)の時代に権勢を拡大し、孫娘は天皇家に嫁ぎます。

これは蘇我氏のやったことと同じではないですか。

蘇我氏は専横がきわまったことで、中大兄皇子と中臣鎌足(藤原氏)の手で葬られました。そして蘇我入鹿の暗殺も蘇我氏を滅亡させたことも暴挙ではなく、世のため人のための義挙とみなされました。

藤原氏にとっては、さらに権勢を拡大し権力を独占して行くためには、蘇我氏と同じ轍を踏むわけにはいきません。

ともに蘇我氏を葬った中大兄皇子(天智天皇)は38代天皇です。42代文武天皇のときに藤原家の女子(宮子、不比等の娘、鎌足の孫)がはじめて天皇の后となります。二人の間にできた子が天皇となるのは45代目(聖武天皇)です。あたかもゆっくり慎重に藤原氏の血を天皇家にそそぎこんでいるかのようです。

藤原氏は歴史の記録にも目を配ったことでしょう。

厩戸皇子の死後100年ほどのちに完成した日本書記ですが、編纂したさいの総責任者は、天智天皇の弟である天武天皇の第六皇子・舎人(とねり)親王ですから藤原氏の意向を無視することはできないでしょう。

そもそも鎌足が中大兄皇子をたすけて蘇我氏を滅亡させたことが後の世まで義挙と評価されるためには、蘇我氏は徹頭徹尾悪人、それも極悪人であるべきです。

蘇我馬子は畏れ多くも崇峻天皇を暗殺しています。その前には物部氏とのからみで穴穂部皇子を暗殺しています。

さらにもう一つぐらい極悪非道な事件をやらかしていないかと探したところ、蘇我入鹿は山背大兄王を自害に追い込んでいます。

もっとも山背大兄王ではインパクトが足りません。厩戸皇子を暗殺したとか自害に追い込んだというのであれば インパクトも抜群なんでしょうが 、いくらなんでもそこまで史実をいじるわけにはいきません – – – そうこうするうちに妙案を思いつきました。

まず厩戸皇子を聖徳ともいえる最上の人物に祭り上げます。その実子・山背大兄王もまた高貴な人で次の天皇と嘱望されていたにもかかわらず、蘇我入鹿により自害に追い込まれ、同時に厩戸皇子の子孫もすべて滅んでしまった。

日本書紀のなかで手を加えたといえば、ただ厩戸皇子について美化しただけ。結果は蘇我氏を国の歴史に残る悪党に仕上げ、その蘇我氏を退治し大化の改新をすすめた藤原氏は歴史に残る英雄になりました。

お見事。

大阪府南河内郡太子町の叡福寺に聖徳太子の御廟はあります。

それほど遠くないところに、用明天皇の墓(春日向山古墳)と推古天皇の墓(山田高塚古墳)もあります。

このあたりは飛鳥から難波への通り道ゆえ、当時の天皇家の墓が集中しています。

画像は【aruku-153】から

https://yamasan-aruku.com/aruku-153/